SOMMAIRE

– Le lin, matière millénaire pour des matériaux d’avenir

– Du bois dans les machines

– Des bâtiments pleins d’énergie

– Un vaccin pour les plantes ?

– La milpa, un modèle d’agriculture durable fondé sur les interactions entre plantes

– La forêt, tout un écosystème

– Responsabilité sociétale et environnementale des entreprises

– L’équilibre est dans le donut

– Agir sur des territoires à plusieurs dimensions

Le lin est l’une des premières plantes à avoir été cultivée par l’homme. Les plus anciennes traces de fibres torsadées et teintées, datant de plus de 30 000 ans et découvertes dans une grotte en Géorgie, seraient apparentées à du lin. Des graines de la plante, mises au jour au cœur du Croissant fertile, sont attestées à plus de 10 000 ans. Depuis ces lointaines origines, l’histoire de l’humanité est truffée de références à l’emploi des fibres et des graines issues du lin, qui se positionne aujourd’hui comme un matériau durable, et toujours à usages multiples.

Les graines de lin, transformées en huile pour la consommation humaine et animale, proviennent d’une variété à tiges de 30 à 40 cm de hauteur, dont les pailles sont laissées sur pied, souvent brûlées au sol. Dans un projet financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et débuté en janvier dernier, des chercheurs de l’Institut FEMTO-ST étudient la possibilité de valoriser les pailles issues de la production de lin oléagineux, pour la fabrication de matériaux composites.

Recours à une ressource renouvelable, valorisation de déchets, limitation de l’émission de gaz à effet de serre : c’est à plus d’un titre que l’idée s’inscrit dans une démarche de durabilité.

« Le projet TREC intervient dans un contexte de demande de fibres végétales pour le textile en forte augmentation, qui a vu les prix du lin tripler sur le marché mondial en cinq ans », raconte Vincent Placet, pilote du projet à FEMTO-ST. « Les fibres extraites des pailles du lin oléagineux sont d’un coût largement inférieur et les résidus de production sont essentiellement utilisés pour des applications à faible valeur ajoutée, comme le paillage ou l’isolation. » D’où l’intention d’ajouter le lin oléagineux à la gamme des matières naturelles utilisables pour des applications techniques, et notamment la mise au point de matériaux composites, un fer de lance des recherches menées au département Mécanique appliquée.

L’objectif poursuivi par les chercheurs impliqués dans le projet est d’améliorer la résistance mécanique des fibres, directement impactée par les défauts qui peuvent apparaître dans la structure du lin lors des différentes étapes de culture et de transformation de la plante. La caractérisation de ces défauts et la modélisation qui permet d’en prévoir l’évolution font partie des spécialités de l’équipe FEMTO-ST.

Leurs collaborateurs étudient, quant à eux, les conditions de culture de la plante et de son exploitation. « En Franche-Comté, où les exploitations sont modestes, la volonté est d’optimiser la qualité de la production en utilisant des moyens traditionnels pour la culture et les opérations de transformation de la plante. »

C’est avec cette sensibilité aux réalités économiques que les chercheurs, au-delà des intérêts techniques et scientifiques qui sont les leurs, participent activement à la structuration d’une filière régionale autour du lin, comme ils le font également pour le chanvre.

La forêt fournit un matériau d’un intérêt inestimable, de tout temps exploité par l’homme : le bois. À la Haute Ecole Arc, une équipe d’ingénieurs a récemment mené une recherche pour étudier la possibilité d’intégrer du bois densifié à la conception de machines. Une démarche originale, questionnant la durabilité des moyens de production (retrouvez l’article Usine miniature pour microtechniques paru dans le journal en direct n°292 janvier-février 2021).

Elle a été initiée par Pierino De Monte, spécialiste en conception mécanique à la HE-Arc Ingénierie. « Le granit et le marbre sont des matériaux avec lesquels nos équipes ont déjà construit des prototypes pour des équipements de production. Pourquoi pas le bois ? », s’est-il interrogé en préambule. Du bois densifié, c’est-à-dire comprimé sous l’action d’une presse, avec jusqu’à 60 % de réduction de son volume initial, provenant de résidus industriels, et susceptible de remplacer des éléments en acier ou en aluminium.

« Le bois comprimé fait preuve d’une isolation thermique supérieure à celle du métal, témoigne de facilités de fabrication et d’entretien, présente des qualités esthétiques, répond à certaines exigences de résistance mécanique. Point non négligeable également, il demande beaucoup moins d’énergie pour sa fabrication que, par exemple, celle de l’aluminium », énumère Pierino De Monte, pour qui ce matériau pourrait être utile à la réalisation de pièces mécaniques de châssis ou de bâtis, notamment pour des équipements d’assemblage automatique. « L’étude a montré l’étendue des qualités du bois densifié comme elle a confirmé nos hypothèses sur ses limites, par exemple sa variabilité à l’humidité. Sur ce point, le bois densifié pourrait cependant gagner en stabilité grâce à l’adjonction d’un polymère ou un traitement de surface. »

C’est l’une des pistes ouvertes par cette recherche menée entre la HE-Arc et l’École supérieure du bois de Bienne, initiée dans le but de réaliser une revue des caractéristiques mécaniques du bois densifié et de son comportement à l’usinage. La comparaison entre deux essences, le hêtre et l’épicéa, a vu la balance pencher en faveur du hêtre sur de nombreux critères. Les partenaires ont par ailleurs pu déterminer les opérations les plus adaptées au bois densifié, comme le fraisage, réalisé sans que le bois soit brûlé malgré l’échauffement provoqué par la rotation de l’outil de coupe.

Pour Pierino De Monte et ses collaborateurs, l’intérêt du bois densifié est réel pour la production de certaines typologies de pièces mécaniques, et son potentiel demande à être confirmé et amélioré avec de nouveaux projets : « C’est en combinant les points de vue et les compétences, ici la conception mécanique et la connaissance du bois, qu’on rend l’innovation possible. »

La créativité et l’ingéniosité fournissent aussi des solutions pour garantir le confort des maisons, bureaux et autres bâtiments occupés par l’homme, dans le respect de l’environnement. Il est cependant nécessaire d’étudier un maximum de paramètres et de capitaliser des connaissances pour développer ces concepts intéressants pour l’avenir.

C’est l’un des objectifs de l’énergétique des bâtiments, une discipline dont Yacine Ait Oumeziane a fait sa spécialité et qui se développe au département Énergie de l’Institut FEMTO-ST depuis dix ans. « Le confort est lié aux conditions de température et d’humidité, qui sont elles-mêmes dépendantes des variations de l’environnement extérieur et intérieur d’un bâtiment. Ces transferts de flux obéissent à des mécanismes physiques complexes, qu’il convient d’étudier pour faire le choix d’une conception ou d’une rénovation. » Il s’agit par exemple de comprendre les processus de captation et de libération d’eau dans un matériau, ou de régulation de son inertie thermique.

Les recherches se concentrent à la fois sur la brique, largement présente dans les constructions anciennes du Grand Est, le béton cellulaire, dont la légèreté et les propriétés isolantes sont prisées, et le béton de chanvre, matériau biosourcé à l’avenir prometteur. Elles montrent par exemple que la brique témoigne d’une capacité inattendue de transmission de la vapeur d’eau, et que le béton de chanvre fait preuve d’excellentes qualités de transfert, à la fois pour la chaleur et l’humidité. Elles attestent aussi que les propriétés isolantes et hygroscopiques du béton cellulaire pourraient être mises à profit dans un mur Trombe, ce système de chauffage passif expérimenté dans les années 1960 par le physicien qui lui a donné son nom.

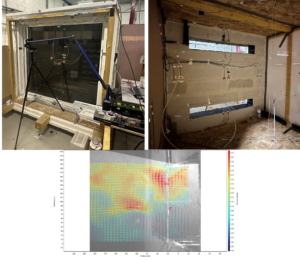

Le mur Trombe, composé d’une vitre, d’un mur d’accumulation et d’un espace vide entre les deux, tire un parti positif de l’effet de serre : les rayons solaires sont piégés entre la vitre extérieure et le mur d’accumulation intérieur, teinté en noir, ce qui augmente le transfert d’énergie vers l’ambiance intérieure. La chaleur ainsi produite dans l’espace intermédiaire passe par une ouverture pratiquée en haut du mur dans la pièce d’habitation, d’où l’air refroidi revient par une ouverture percée en bas. Dans une maquette cubique de 2 m de côté qu’ils ont construite pour représenter ce système, les chercheurs soumettent à l’expérience le modèle numérique qu’ils ont mis au point pour étudier les mécanismes fluidiques en jeu. Ce dispositif est instrumenté selon des configurations très fines de capteurs, hygromètres, fluxmètres ou encore vélocimétrie par images de particules (PIV), qui permet de mesurer le champ de vitesse des flux, notamment de décrire de façon inédite le mouvement de l’air sur une surface, sans perturber son écoulement.

Les travaux de l’équipe dans laquelle travaille Yacine Ait Oumeziane donnent lieu à une meilleure connaissance des processus à l’œuvre dans les matériaux et dans l’environnement qui les entoure. Leurs avancées seront utiles à la préconisation de solutions pour la conception et rénovation de bâtiments, dans une optique durable.

Les plantes savent se défendre ! Sous la menace, il se déclenche chez elles une suite d’événements biochimiques qui activent leur résistance. Pour lutter contre un ravageur par exemple, certaines de leurs molécules défensives retardent la progression de l’agent pathogène dans leurs tissus, d’autres exercent sur lui une fonction antimicrobienne.

La connaissance des mécanismes biochimiques prévalant chez les plantes, qui s’est remarquablement développée au cours de soixante années de recherches à travers le monde, a permis de mettre au point des molécules capables de renforcer les défenses innées des végétaux. Ces produits commerciaux, élaborés à base de substances naturelles comme le chitosane ou l’algue brune, bien connus en agriculture biologique, agissent comme un « vaccin » : en exposant les plantes à des virus, bactéries ou champignons pathogènes, ils stimulent leur « système immunitaire » pour qu’il soit plus prompt à réagir et se montre plus efficace en cas de nouvelle agression.

« Car les plantes, non seulement savent se défendre par elles-mêmes, mais en gardent aussi la mémoire » : ce constat fascinant a guidé toute la recherche en biologie moléculaire de Brigitte Mauch-Mani1. « Ce qu’on appelle « la résistance induite » des plantes se développe au plus proche de ce que la nature ferait. Son intérêt est validé scientifiquement, confirmé dans les essais réalisés pour l’agriculture, mais son utilisation reste encore marginale », rapporte la biologiste, pour qui cette stratégie apparaît essentielle à la transition vers une protection des cultures et un approvisionnement alimentaire véritablement durables.

« Cependant, le besoin est urgent d’une meilleure communication entre la recherche, axée sur la découverte, et les autres parties prenantes, qui possèdent l’expertise nécessaire pour traduire les découvertes en applications. »

Brigitte Mauch-Mani expose aussi les limites de la stratégie, qui, si elle permet de réduire de façon notable l’emploi de pesticides, ne saurait s’y substituer totalement. « La résistance induite n’est pas une solution à tous les problèmes. Elle doit être envisagée en combinaison avec d’autres méthodes, comme la lutte intégrée, qui a recours de façon raisonnée à la chimie de synthèse. »

La résistance induite fait la preuve de son efficacité en plein champ, sur différentes productions comme le blé, le maïs ou la tomate ; la Suède l’a adoptée pour prémunir les pommes de terre des ravageurs.

Outre son efficacité pour protéger les cultures, elle joue un rôle bénéfique sur la qualité nutritionnelle des aliments. Les recherches autour de cette stratégie se poursuivent pour toujours mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la résistance des plantes. Elles s’orientent aujourd’hui notamment vers les apports de l’épigénétique, qui étudie l’impact de facteurs environnementaux sur l’expression des gènes.

Maïs, haricot et courge : c’est le trio gagnant de la milpa, une pratique agricole traditionnelle en cours depuis des siècles au Mexique et en Amérique centrale. Ce système ingénieux repose sur la complémentarité des plantes : en grandissant, le maïs fournit un tuteur naturel au haricot grimpant, lequel apporte des bactéries facilitant l’accès des plantes à l’azote, et les feuilles de la courge couvrent le sol, limitant l’évaporation de l’eau et la croissance des mauvaises herbes.

À l’université de Neuchâtel, la biologiste Betty Benrey croit fermement que les principes de la milpa peuvent être intégrés à l’agriculture moderne pour la rendre plus durable. Elle s’est rendue au Mexique avec son équipe pour étudier in situ les mécanismes et les impacts de cette pratique sur la biodiversité.

Les résultats confirment de manière incontestable son intérêt pour la diversité notamment des arthropodes, ces « animaux articulés » comptant entre autres dans leurs rangs les mille-pattes, les araignées, les crustacés et tous les insectes. Une bonne nouvelle, car si ce sont les arthropodes qui englobent le plus grand nombre d’espèces et d’individus du règne animal, ils sont en nette régression depuis une quinzaine d’années, comme les carabes, ces insectes à la carapace d’aspect métallique et très colorée, précieux pour lutter contre de nombreux ravageurs des cultures.

Au-delà de la diversité des plantes, c’est surtout la synergie entre elles qui fait la force de la milpa. La recherche a mis en évidence un phénomène de résistance associative, où la présence d’une plante protège indirectement sa voisine. Par exemple, le haricot produit un nectar en dehors de ses fleurs, dont se nourrissent des guêpes parasitoïdes capables de tuer les chenilles qui attaquent le maïs. Plus étonnant encore : un maïs attaqué par des insectes envoie des signaux chimiques qui incitent le haricot voisin à produire davantage de nectar pour attirer ces guêpes protectrices. Un bel exemple de savoir écologique traditionnel, aujourd’hui éclairé par la recherche scientifique, qui ouvre des perspectives prometteuses pour concevoir des systèmes agricoles plus durables et plus résilients face aux défis environnementaux actuels.

Comment lutter contre le dépérissement des forêts ? Le plus sage serait de ne rien faire, la forêt faisant preuve d’un potentiel de résilience que nulle intervention humaine ne saurait concurrencer. Mais c’est sur le long terme que s’envisagent de telles capacités d’adaptation, une échelle de temps qui n’est pas compatible avec les impératifs de gestion qu’impose l’exploitation de la forêt pour les besoins de l’homme. Le concept de « forêt durable » se confond dès lors avec celui de « forêt rentable ». Puisqu’il est nécessaire d’intervenir pour que la forêt puisse continuer à rendre ses services à l’homme à court terme, au moins faut-il le faire le mieux possible, en prenant en considération son écosystème tout entier.

Un arbre ne fonctionne pas seul. Il est bien sûr en interaction avec le sol, la pluie ou le soleil qui le nourrissent. Mais il est aussi intimement lié au vivant qui l’entoure : arbres, plantes, mousses, champignons, insectes, oiseaux… tissent des relations souvent invisibles et insoupçonnées. Dès lors, qui peut dire si le geai des chênes, qui dissémine des glands et favorise ainsi la naissance de jeunes pousses, remplirait le même rôle avec d’autres variétés de chênes que celles avec lesquelles il entretient depuis si longtemps une relation mutualiste ? Comment ignorer que depuis 2008, la chalarose fait mourir les frênes des forêts comtoises parce qu’ils ne sont génétiquement pas armés pour se défendre contre un champignon pathogène inconnu d’eux, et qui a été importé en même temps que des plants de frênes d’Europe de l’Est ? Et si les scolytes se sont multipliés en raison de sécheresses répétées, comment ne pas voir que ces insectes xylophages sont particulièrement redoutables pour les plantations d’épicéas qui cochent deux mauvaises cases : monoculture et basse altitude ?

C’est en prenant la mesure des caractéristiques et des équilibres prévalant dans son écosystème qu’on peut espérer protéger au mieux la forêt. Cette vision globale guide, de façon inédite en France, la démarche de l’Observatoire des forêts comtoises. Mis en place au tout début de la décennie 2020 pour fédérer les recherches menées à Chrono-environnement et à THéMA (voir l’article Forêts sentinelles comtoises paru dans le journal en direct n°308 septembre-octobre 2023), l’observatoire continue à se construire en agrégeant des travaux de différentes disciplines, en collaboration avec d’autres laboratoires, dont l’Institut FEMTO-ST, le LASA et UTINAM. Il concerne plusieurs niveaux d’analyse et d’échelles spatiales, de l’arbre au massif forestier en passant par des placettes d’observation, pour mieux cerner le fonctionnement de la forêt et faire le bilan de son dépérissement.

« Les instruments mis en place et les observations réalisées sur le terrain permettent de mesurer finement les conditions météorologiques et leurs impacts, de témoigner de l’évolution des paysages et de celle de la biodiversité au fil du temps », explique la responsable de l’observatoire, Carole Bégeot.

Analyse des micro-organismes présents dans le sol et des champignons mycorhiziens, relevés de température sous couvert forestier, évolution des populations d’insectes et d’oiseaux, analyses génétiques et mesures de croissance des arbres…, le suivi de nombreux paramètres et la compilation des informations permettent d’évaluer l’influence du bouleversement climatique comme celle des politiques forestières sur les capacités de résilience de la forêt.

Dans les travaux en paléoécologie qu’elle mène au laboratoire Chrono-environnement, Carole Bégeot cherche à mettre en évidence les impacts d’épisodes de sécheresse sur les écosystèmes forestiers, un recul de plusieurs millénaires sur la réponse des forêts au stress hydrique. Avec son équipe, elle assure actuellement un recueil de données dans des lacs jurassiens, qui donneront lieu à analyse et interprétation. « Les sédiments lacustres contiennent des brins d’ADN dont on peut aujourd’hui déterminer à quels organismes ils appartenaient, comme les insectes. C’est ainsi qu’on cherche à observer, par exemple, si la prolifération des scolytes est systématiquement liée aux périodes de sécheresse. »

Des études antérieures sur les pollens d’arbres, très nombreux dans les sédiments, ont montré qu’en dehors des périodes de glaciation, il y a toujours eu un couvert forestier sur la région, attestant des capacités d’adaptation de la forêt. Elles remettent en question certaines idées reçues. Ces études révèlent, par exemple, que le hêtre était une essence partout très présente ; elles montrent aussi qu’en Méditerranée, c’est son intense exploitation par l’homme, autant que la chaleur, qui pourrait expliquer sa disparition.

Les données mises au jour sur plusieurs millénaires par l’analyse des sédiments lacustres, sur les derniers siècles par le biais des archives documentaires, enfin sur la période actuelle grâce aux observations et mesures de terrain se combinent avec intérêt. Elles fournissent de précieuses informations sur la distribution naturelle des essences forestières, la caractérisation génétique des espèces, les interactions du vivant dans l’écosystème forestier, et la mesure de l’influence des changements climatiques et des activités humaines. Ces connaissances-clés peuvent aider à guider les stratégies publiques de reboisement pour une forêt la plus durable possible, pour elle-même comme pour l’homme.

Grandes stratégies politiques et économiques, législations comptables et financières, capacités d’action des entreprises : c’est en considérant tous ces niveaux que Fabrice Spada, spécialiste en finances et management d’entreprise, intervenant à la Haute Ecole de gestion Arc, estime qu’il est nécessaire de questionner la durabilité : « Il est possible, et souhaitable, de distiller de la durabilité de la plus grande à la plus petite des échelles ».

La responsabilité sociétale et environnementale des entreprises (RSE) est l’un des maillons de cette chaîne potentiellement apte à se montrer plus vertueuse. La RSE a, dès 2001, fait l’objet d’une première loi en France, mais n’apparaît que depuis janvier 2023 dans les textes en Suisse. « Si on ne cadre pas la loi de façon précise, on risque de rester dans le flou, avec des bilans et déclarations d’intention qui servent l’image de l’entreprise plutôt que l’environnement. À l’inverse, si les exigences sont excessives, elles deviennent difficiles à mettre en œuvre et peuvent constituer un frein pour la performance. »

En Suisse, qui n’en est qu’aux débuts législatifs sur la question, certaines entreprises auraient tendance à se placer dans la première catégorie et à pratiquer le greenwashing, comme d’ailleurs bien d’autres avant elles. En Europe, l’étau législatif se resserre autour de la RSE, avec une loi obligeant depuis le 1er janvier 2024 les grandes entreprises à recenser pas moins de 1 200 indicateurs pour établir leur rapport de durabilité. « C’est un travail énorme, engageant des pratiques complexes et des compétences dont ne disposent pas forcément les entreprises. Le temps pris pour cette tâche peut impacter négativement leur compétitivité face à leurs concurrentes en Chine ou aux USA », estime Fabrice Spada. Un paramètre crucial en ces temps de bouleversement des équilibres économiques mondiaux.

Ainsi, alors que les contextes évoluent en permanence, que des retours en arrière sont possibles à coups de dérèglementations, comment ne pas se soucier de la durabilité de la démarche de RSE elle-même ? En Suisse où tout reste à faire, en Europe où on cherche à établir des liens entre deux législations indépendantes, la finance d’un côté, la RSE de l’autre, instiller des éléments de responsabilité sociétale directement dans le droit de la comptabilité est une voie que privilégient certains experts, comme Fabrice Spada. « Il s’agit de mettre en place des méthodes pratiques, d’autant qu’il est prévu qu’avant la fin de la décennie, les PME européennes appliquent elles aussi les règles sur la RSE. »

Une volonté d’aller vers une simplification des démarches, et vers l’action.

Une proposition est par exemple de créer une « réserve légale », prélevée sur les fonds de l’entreprise, pour financer des actions concrètes en faveur de l’environnement. « Intégrer la RSE dans le droit de la comptabilité signifie une remise en cause complète du système actuel, mais c’est sans doute une bonne solution pour que les entreprises puissent anticiper plutôt que subir les bouleversements attendus des changements climatiques et environnementaux. »

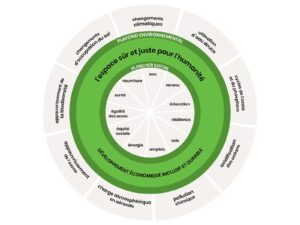

Associer transition écologique et justice sociale : c’est sous la forme toute ronde d’un donut que se matérialise une nouvelle façon de penser l’économie.

La « théorie du donut » a été inventée par l’économiste britannique Kate Raworth et l’association Oxfam en 2012, et fait depuis l’objet d’expérimentations à l’échelle d’entreprises, de collectivités, de villes.

En 2020, Amsterdam a été la première à orienter de cette façon le choix de ses politiques publiques, intégrant par exemple des logements sociaux dans le quartier résidentiel de Strandeiland, dont le développement a par ailleurs été assuré avec des matériaux durables. Environ soixante-dix villes dans le monde l’ont suivie, comme Glasgow, Bruxelles et Mexico, et en France Grenoble et Valence.

Le donut est une approche imagée et parlante pour montrer l’équilibre à atteindre entre préservation de la planète et bien-être de ses habitants. L’extérieur du cercle matérialise un plafond environnemental à ne pas franchir, pour ne pas impacter les 9 limites planétaires définies par les scientifiques de l’environnement, parmi lesquelles les changements climatiques, l’appauvrissement de la biodiversité, l’acidification des océans, ou encore l’utilisation de l’eau douce. L’intérieur du cercle marque un plancher social sur lequel tout individu devrait pouvoir s’appuyer, avec les fondements de base nécessaires à son épanouissement, tels que l’accès à la santé et à l’éducation, l’emploi ou la parole politique. Entre les deux, on a le gâteau : « l’espace sûr et juste pour l’humanité », élaboré grâce à un « développement économique inclusif et durable ».

Le donut est une approche imagée et parlante pour montrer l’équilibre à atteindre entre préservation de la planète et bien-être de ses habitants. L’extérieur du cercle matérialise un plafond environnemental à ne pas franchir, pour ne pas impacter les 9 limites planétaires définies par les scientifiques de l’environnement, parmi lesquelles les changements climatiques, l’appauvrissement de la biodiversité, l’acidification des océans, ou encore l’utilisation de l’eau douce. L’intérieur du cercle marque un plancher social sur lequel tout individu devrait pouvoir s’appuyer, avec les fondements de base nécessaires à son épanouissement, tels que l’accès à la santé et à l’éducation, l’emploi ou la parole politique. Entre les deux, on a le gâteau : « l’espace sûr et juste pour l’humanité », élaboré grâce à un « développement économique inclusif et durable ».

Lorsque se prennent les décisions, la théorie du donut devient un outil de pilotage. Elle donne des clés pour anticiper l’impact d’une mesure à la fois sur les limites planétaires et sur les besoins fondamentaux des êtres humains.

À l’ULMP / CRESE, Catherine Refait-Alexandre s’intéresse aux aspects économiques de la mise en application de la théorie. « Il s’agit de prendre en considération non seulement des paramètres financiers ou comptables, mais aussi des effets non marchands, comme le dynamisme de la vie associative ou le lien entre les personnes. »

La chercheuse accompagne actuellement un projet de valorisation des déchets piloté par la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs et mené en collaboration avec l’établissement public Préval Haut-Doubs, et pour lequel différentes perspectives se côtoient et sont formulées sous la forme d’objectifs : création d’emplois, réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à la récupération d’objets par des associations ou ressourcerie, mise en place d’un système de chauffage collectif alimenté par la combustion de déchets finaux, implication citoyenne par la sensibilisation des écoliers au gaspillage alimentaire…

Ce type de « recherche-action », qui fait l’objet d’un stage dans le cadre du master Quantification et analyse économique de l’UMLP, est aussi un moyen d’éclairer et d’impliquer les étudiants sur des questions capitales pour l’avenir.

« Rendre visible l’invisible », c’est le credo qui guide le géographe Alexandre Moine dans ses travaux en faveur de la vitalisation des territoires urbains. Enseignant-chercheur à l’UMLP / laboratoire THéMA, Alexandre Moine suit un cheminement d’intelligence territoriale qui permet de comprendre la réalité multiforme d’un territoire.

Conscient de l’importance d’accompagner les personnes vulnérables dans leur quotidien, il met des instruments d’intelligence territoriale au service des quartiers prioritaires d’une ville (QPV). « Si ces personnes vont mieux, c’est aussi l’ensemble de la société qui va mieux. C’est là le sens qu’on peut donner à la durabilité d’un territoire. »

Muni de son bâton de pèlerin, Alexandre Moine parcourt la France de Saint-Étienne à Brest, de Poitiers à Chalon-sur-Saône, une dizaine de villes-étapes où il met à disposition des outils de diagnostic afin de mieux comprendre ce qui fonctionne ou ce qui pose problème à partir des retours du terrain, et de mettre ce bilan en évidence de la manière la plus concrète qui soit : une carte. Ou plutôt des cartes, qui se superposent à l’aide de calques pour rendre compte de données de différentes natures.

Un travail réalisé avec les travailleurs sociaux, qui ont une vision des quartiers au mètre près. « Il connaissent les gens et les relations qu’ils entretiennent, les habitudes de fonctionnement par rapport à des infrastructures comme les transports en commun, les stades, les commerces ou les écoles. Ils peuvent constater les manques aussi. »

Les travailleurs sociaux savent où se trouvent les caméras de surveillance autant que les arrêts de bus ou les zones de deal. Ils savent aussi qu’on peut considérer un barbecue sauvage comme une soupape de sécurité dans un quartier sous tension, et non seulement comme un délit. Ou que le tableau formé par une mère installée avec un enfant sur un banc impacte favorablement l’ambiance d’un lieu. Le barbecue, le banc seront des points à porter sur la carte, au même titre que la caméra, l’arrêt de bus ou la zone de deal.

« L’objectif, à l’aide d’outils graphiques, est de structurer les milliers d’informations en provenance des quartiers, pour que tout le monde ait la même vue d’ensemble, y compris et surtout ce qui était ignoré ou faisait l’objet de fausses représentations. L’objectif n’est pas de faire consensus, mais de pouvoir confronter les points de vue sur une base de discussion commune. » On détermine dès lors ce qui peut être amélioré, ce qui est du ressort des institutions, des associations, des citoyens eux-mêmes.

Alexandre Moine a renouvelé l’expérience fin 2024 au cœur de Battant à Besançon, cette fois en ajoutant aux travailleurs sociaux tous les acteurs du quartier : les habitants, les SDF, les commerçants, les intervenants extérieurs comme les soignants ou les facteurs, et même les enfants. « Les cartes resteront disponibles pour que tous puissent s’approprier les dispositifs qu’ils ont contribué à construire, et actualiser les données. »

Pour Alexandre Moine, il est important que chacun continue à faire vivre ce travail et à en tirer des bénéfices à l’échelle du quartier. « Il est pour cela indispensable de mettre à disposition des outils et des méthodes qui ont fait leurs preuves. C’est cela aussi, la durabilité ! »