L’existence d’univers parallèles est souvent invoquée dans les films futuristes, pourtant ce que la science-fiction met en scène s’apparente plutôt à la notion de réalités parallèles. Ce n’est pas là un simple caprice de vocabulaire, mais un vrai distinguo scientifique.

Dans la science-fiction, les personnages sont des doubles de nous-mêmes et habitent une planète qui ressemble à la Terre. Or il n’y a aucune raison pour qu’un univers parallèle soit une copie du nôtre, parce que les paramètres physiques ne sont pas les mêmes en tout endroit de l’espace-temps. Dans la fiction, de plus, la communication d’un univers à l’autre se produit généralement par l’intermédiaire de trous de ver, qui correspondent en fait à une solution purement mathématique et dont l’existence est improbable à l’échelle astronomique.

Les réalités parallèles sont, elles, des déclinaisons d’une même réalité. Un exemple simple pour illustrer le concept est celui du fichier informatique, dont l’original est décliné sur un ordinateur en différentes versions, comportant chacune des informations particulières ou supplémentaires. C’est sur ce schéma que sont construits les « univers » de science-fiction : des copies d’un monde connu intégrant des contenus différents, des réalités qui se superposent.

Si la fiction n’a pas vocation à être forcément en conformité avec la science, elle fournit ici l’occasion d’aborder des concepts qui font l’objet des recherches les plus fondamentales pour la compréhension de la mécanique quantique : les fonctionnements à l’échelle de l’atome n’obéissant pas aux mêmes règles que celles de la physique classique, le monde quantique demeure en effet encore mystérieux à bien des points de vue.

Trou noir – Image Pixabay

Enseignant-chercheur en physique théorique à l’université de Franche-Comté / Institut UTINAM, David Viennot est un spécialiste de ces questions d’ordre quantique, et place ses travaux à mi-chemin entre mathématiques et philosophie : « L’intérêt d’interpréter des équations ou des solutions mathématiques réside pour moi dans la découverte de processus qui permettent d’améliorer la connaissance du monde quantique et de son implication dans la réalité de la nature. » Le chercheur travaille notamment à relier l’interprétation d’Everett, une formulation de la mécanique quantique appliquée à l’Univers, à la théorie M, qui étudie les lois de la gravitation quantique et sur laquelle planchent des théoriciens du monde entier. La sphère des recherches se situe ici à l’échelle de Planck : à des dimensions infimes, de l’ordre de 10-35 m, c’est en dessous de l’échelle des particules élémentaires, et bien inférieur à la taille de l’atome.

Dans un article publié récemment dans la revue scientifique Quantum Studies, David Viennot montre que les trous de ver, s’ils n’existent probablement pas à l’échelle astronomique, pourraient se produire à l’échelle de Planck :

« À cette échelle, des fluctuations quantiques de l’espace-temps pourraient générer la formation de paires trou noir / anti trou noir, qui apparaissent et disparaissent en très peu de temps, et donc la création et l’annulation de trous de ver. Ces canaux de communication donneraient la possibilité de passer d’un univers à un autre pendant… 10-43 secondes. » Un processus dont il est peu de dire qu’il serait fugace, mais dont l’existence théorique est un progrès pour la connaissance, et qui permet au passage de nuancer la critique vis-à-vis de la science-fiction : à l’échelle de Planck, il serait possible de passer entre deux univers parallèles par le moyen de trous de ver…

De retour sur Terre, on peut pointer les immenses possibilités qu’offre la technologie pour entrer dans des univers parallèles : n’a-t-on pas accès en continu à des réalités différentes de la nôtre, ainsi qu’à des mondes virtuels ? Aurait-on pu imaginer de telles éventualités il y a seulement vingt ans ? Enseignant-chercheur en génie électrique à l’UTBM / département énergie de l’Institut FEMTO-ST, Fei Gao met en évidence que la frontière est ténue entre la réalité et la fiction, en rappelant à titre d’exemple le prodigieux bond en avant de l’aéronautique et du spatial au XXe siècle : « On ne savait pas ce qu’était un avion à moteur avant 1900, pourtant on est allé jusqu’à marcher sur la Lune en 1969 ! Alors même que voler relevait du domaine de la science-fiction, pouvait-on supposer que soixante ans plus tard, on enverrait un être humain dans l’espace ? Aujourd’hui, on ne sait pas ce qui deviendra réel, quels nouveaux mondes seront accessibles ».

Photo espace – Greg Rakozy

Et si l’espace opère une magie certaine avec ses promesses d’explorations lointaines, le chercheur s’amuse à souligner comment nos attentes et notre regard se sont déplacés du ciel vers le sol : « Nous gardons les yeux baissés sur notre smartphone. Parce que derrière la technologie, ce que contient cette petite fenêtre, c’est le monde ! » Le smartphone nous emmène partout, dans des univers qui finissent par faire partie intégrante de notre vie ; nous sommes en permanence en contact avec des pays, des personnes, des événements qui existent quelque part et qui virtuellement arrivent jusqu’à nous, tout comme nous pouvons à tout moment entrer dans les fictions que proposent les plateformes de vidéos à la demande. « On a créé un autre monde sur la Terre, un monde numérique qui est aujourd’hui aussi important que le monde réel. Entre les deux, les interactions sont continuelles. » Ce lien entre monde physique et monde numérique, le chercheur l’explore dans ses travaux sur la conception de jumeaux numériques pour le domaine de l’électronique de puissance, dont il est un spécialiste mondial.

Branche récente du génie électrique avec des débuts datant des années 1960, l’électronique de puissance connaît un essor considérable sous le coup des effets conjugués d’une forte croissance de la demande en systèmes électriques, des progrès technologiques et des attentes en termes de développement durable ; assurant la conversion de l’énergie électrique et le contrôle de puissances importantes, elle concerne à la fois les réseaux de distribution d’énergie, notamment issue de sources renouvelables, et le développement d’applications nécessitant de fortes puissances, comme les moteurs pour le transport ferroviaire ou la robotique. « L’électronique de puissance est en réalité aujourd’hui présente dans tous les dispositifs électriques, jusqu’à nos téléphones portables ; c’est un élément clé mais caché, sans lequel nous ne pourrions rien avoir », précise Fei Gao. La conception des systèmes est complexe, parce qu’elle implique des processus interdépendants et aux effets parfois contradictoires, et parce que l’électronique de puissance doit répondre à des injonctions précises en termes de performance, de coût, et de rapidité de mise sur le marché. La création d’un jumeau numérique reproduisant des systèmes complets, de leur conception jusqu’à leur maintenance en passant par les étapes de prototypage et de test, est un moyen d’optimiser l’électronique de puissance dans sa réalité.

Image John Hain – Pixabay

S’ils ne portaient pas encore ce nom, les premiers jumeaux numériques sont nés dans les années 1970 sous la forme de simulateurs conçus par la NASA pour assurer la sécurité des astronautes des dernières missions Apollo. Dans le domaine de l’énergie électrique, un jumeau numérique est, selon l’entreprise Siemens, « une représentation virtuelle d’un produit ou d’un processus physique, utilisé pour comprendre et prédire les caractéristiques de performance de son homologue physique ». Cette définition sous-tend qu’un jumeau numérique est plus qu’un simulateur, et plus qu’un clone.

« Un jumeau numérique a le même ADN et obéit aux mêmes principes physiques que son jumeau réel, explique Fei Gao. Mais ses conditions de fonctionnement ne sont pas nécessairement les mêmes, et il peut suivre d’autres développements ». Ce qui précisément lui donne tout son intérêt : un jumeau numérique permet de comprendre ce qui se passe chez son jumeau physique, pour lequel il devient alors possible de prévoir et d’agir. C’est par exemple améliorer une connexion pour accroître la performance du système, anticiper son vieillissement et éviter une panne en remplaçant un composant…

Le virtuel présente l’incroyable avantage de pouvoir gommer l’échelle du temps, de naviguer dans le passé comme de se projeter dans le futur. « Dans le numérique, tout est gardé en mémoire. On apprend du passé, on comprend le présent, et on peut accélérer les processus pour prédire l’avenir. » Un tour de force que rend possible la formidable puissance de calcul des processeurs informatiques : cette puissance aujourd’hui décuplée, couplée au développement des technologies, est à l’origine de la création de modèles numériques fidèles, nourris de données extrêmement fiables, et de la mise en place d’interactions indispensables entre le jumeau numérique et les systèmes et composants réels, via l’internet des objets (IoT, Internet of Things). Des procédés émargeant au plus haut niveau de précision : « L’électronique de puissance correspond à des fréquences de commutation de l’énergie très élevées. On approche aujourd’hui la nanoseconde pour créer un jumeau numérique qui exécute ses fonctions aussi vite, voire plus rapidement, que le système réel. »

L’équipe menée par Fei Gao à l’Institut FEMTO-ST est reconnue pour fournir parmi les meilleurs résultats sur les cinq centres de recherche qui, dans le monde, travaillent à la création de jumeaux numériques pour l’électronique de puissance.

Avez-vous envie de vivre dans l’univers d’Harry Potter ? Dans un pays ou une époque où vous pouvez devenir quelqu’un d’autre ? Où vous pouvez côtoyer à nouveau des êtres disparus ? S’immerger dans la fiction au point qu’elle devienne réelle, c’est une promesse de la réalité virtuelle depuis les années 1990, renouvelée ces dernières années par le concept de métavers : un nouveau monde à portée de casque, un rêve devenant réalité. Le film Ready Player One de Steven Spielberg, sorti en 2018, en est la plus célèbre illustration. Le métavers, pour méta-univers, est un univers qui va au-delà de celui que nous connaissons, dont le chercheur en informatique Charles Pérez disait dans le Journal du net en septembre 2022 : « Il n’y aura plus l’homme et la technologie, mais l’homme avec et même dans l’univers technologique virtuel. L’immersion sera forte au point de ne plus mentionner les différences entre les deux. L’hybridation sera acquise et deviendra notre nouvelle unité de réalité. »

Image Chetraruc – Pixabay

Le concept de métavers, tel que véhiculé par le géant du web Meta, ex-Facebook, a connu un échec commercial retentissant au tout début des années 2020, après avoir affolé les mondes de la finance et des médias. Sa promesse s’est heurtée à des limites dont la première tient à l’homme lui-même, selon Mathieu Triclot, enseignant-chercheur en philosophie à l’UTBM / équipe RECITS à l’Institut FEMTO-ST. « A-t-on envie de s’engager totalement dans un autre univers ? De se déconnecter en permanence de sa propre réalité ? » questionne le chercheur, qui poursuit : « Que la fiction devienne réalité, c’est un rêve de l’humanité depuis la nuit des temps, et c’est aussi un cauchemar. Il y a toujours le paradis et l’enfer dans une promesse technologique ». Plonger dans un autre univers par le biais d’un livre, d’un film, d’un jeu vidéo ou d’un spectacle immersif procède d’une démarche volontaire, c’est accéder à la fiction quand on le souhaite. Vivre pleinement dans un monde virtuel suppose la monopolisation de tous ses sens et de renoncer à percevoir son environnement immédiat. « Est-ce qu’on veut des situations d’engagement total tout le temps ? » demande le philosophe, dont la réponse négative transparaît dans la question. « On a envie de croire à la fiction et en même temps on sait que c’est faux, ce sont deux injonctions contradictoires. La réalité virtuelle veut défaire ce nœud : on n’aurait plus besoin de faire d’effort pour y accéder, on n’aurait plus besoin d’y croire, on serait dedans. C’est à la fois utopique et cauchemardesque. »

Pour le philosophe, le métavers est une manière de montrer la force de la technique, comme le font aussi le véhicule autonome ou l’intelligence artificielle. « L’idée d’une maîtrise totale des choses est l’une des croyances les plus fortes de la modernité. C’est une vision du monde qui a cours depuis le début du XIXe siècle, chez ceux qui voient dans l’alliance de la science et de la technique le moteur du progrès humain. »

Mais si la réalité virtuelle offre un panel de possibilités et permet de nombreuses applications, comme dans l’industrie, la culture ou le marketing, l’idée du métavers vendue par les géants de l’informatique et du web est faussée par rapport aux capacités de la technologie. Le rêve se brise sur des considérations très prosaïques, comme la transpiration ou les maux de tête occasionnés par le casque, même le modèle dernier cri d’Apple. Mathieu Triclot voit ainsi l’avenir : « La promesse d’une technique qui peut tout, qui fonctionne seule, va continuer à exister de manière cyclique, comme elle le fait depuis deux siècles, tout en persistant à se heurter aux limites que posent à la fois la réalité de la technologie et le désir de l’homme ».

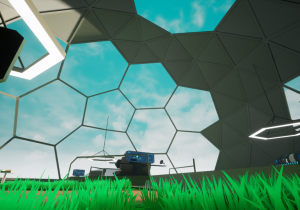

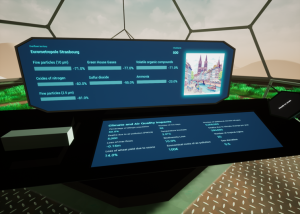

Serious game – Life V-aiR

Le virtuel à petites doses, c’est ce que propose Franck Gechter, enseignant-chercheur en intelligence artificielle et réalité virtuelle à l’UTBM / CIAD, avec le développement d’une application logicielle dans le cadre du projet européen Life V-aiR¹. Le temps d’enfiler un casque et vous voilà immergé pour une dizaine de minutes dans un décor de jeu vidéo, plongé dans un univers totalement déconnecté du vôtre. Pas tant que cela en définitive, puisque le but de l’application est de faire prendre conscience des impacts des activités humaines sur l’environnement, et plus précisément sur la qualité de l’air. L’objectif est de trouver et de tester des moyens d’action pour répondre aux enjeux que pose cette problématique. Un défi qui prend les allures d’un jeu grandeur nature : dans leur station virtuelle de mesure de la qualité de l’air, les joueurs peuvent prendre des décisions concernant l’énergie, le résidentiel, les transports, l’industrie et l’agriculture. Une mise en situation crédible, nourrie par les données de l’observation scientifique.

Serious game – Life V-aiR

Life V-aiR s’adresse aux décideurs politiques par le biais d’un serious game, actuellement en phase de test, et au grand public sous la forme d’un escape game, dont la version finale est prévue pour juin. L’application est alimentée par des données réelles de terrain, principalement fournies par les associations régionales du réseau Atmo, agréées pour la surveillance de la qualité de l’air. Ce sont notamment des informations sur les particules fines, à l’origine de diagnostics établis au présent et de projections pour le futur. « En donnant la possibilité de prendre des décisions comme dans la réalité et de les tester, l’application permet d’anticiper l’avenir, d’infléchir la prédiction, d’agir sur ce qui va arriver », explique Franck Gechter. Les jeux sont adaptés à la réalité des territoires sur lesquels ils sont diffusés : six régions françaises, dont outre-mer la Martinique, ainsi que les villes de Malaga en Espagne et de Braov en Roumanie.

Les participants au serious game gardent des interactions avec leurs collègues restés dans la réalité : l’application privilégie ici le travail d’équipe et la réflexion collective. L’ escape game procède d’une démarche plus personnelle, avec des indices à trouver dans l’environnement virtuel pour aboutir à une solution.

Il est prévu que le projet se termine en 2026, après une année de retours d’ordre sociologique sur les ressentis des usagers et les performances attendues. Les organisateurs ont fait le pari d’une formule plus impactante que la simple diffusion d’informations, d’une démarche active et participative plutôt que passive, et de l’attrait qu’exercent les nouvelles technologies : une expérience innovante pour sensibiliser, à laquelle 1 400 décideurs politiques et 12 000 citoyens auront été conviés sur la durée du projet.

Quand la technologie progresse, le droit et l’éthique font aussi mouvement… C’est pour favoriser les collaborations entre le droit et l’informatique que Florence Guillaume et Pascal Felber, dont ce sont les domaines d’enseignement et de recherche respectifs, ont fondé le LexTech Institute à l’université de Neuchâtel. Preuve de l’intrication disciplinaire des questionnements actuels, leurs équipes ont été rejointes par des collègues de différentes facultés depuis la création fin 2020 de cette structure transverse, qui rassemble aujourd’hui une centaine de chercheurs de l’alma mater neuchâteloise. Fort de ce succès, le LexTech Institute s’est structuré en huit laboratoires : systèmes décentralisés, blockchain ; justice numérique ; droit des personnes dans le numérique et droit des personnes numériques ; propriété intellectuelle liée aux productions de l’humain, des robots ou de l’intelligence artificielle ; économie numérique, relations entre les plateformes ; production et diffusion des savoirs ; big data ; transformation numérique des sociétés.

Florence Guillaume souligne que, par définition, les environnements virtuels ou les métavers se développent dans le numérique, et que par conséquent ils ne sont pas attachés à un territoire, à un pays. Comment dans ce cas appliquer des lois nationales pour régler les litiges qui ne manquent pas de survenir dans les domaines de la finance, du commerce, de l’art, pour ne citer qu’eux ?

Photo Mo – Unsplash

« La localisation des internautes et de leurs actes survenus dans le métavers est la plus grande difficulté à résoudre pour décider de la légitimité d’un pays à appliquer ses règles de droit. » Entre les avatars et les pseudos, retrouver l’identité humaine d’un joueur, par exemple, relève du défi, et savoir où il se trouvait au moment de faits répréhensibles (chez lui ? ailleurs, en vacances à l’étranger ?) devient une gageure. Dans un autre cas de figure, un artiste qui avait apporté sa patte créatrice à des sacs Hermès en réalisant une centaine d’œuvres d’art vendues sous forme de NFTs¹ pour une valeur d’un million de dollars, s’est vu condamné pour contrefaçon par un tribunal à New-York, qui a estimé que la protection des produits physiques valait aussi pour les biens virtuels. « La décision ne crée pas pour autant de précédent juridique, le même cas pourrait être jugé différemment par un tribunal en Suisse, en France, ou ailleurs aux États-Unis. »

Alors comment résoudre le casse-tête ? Le juriste américain Lawrence Lessig suggérait en 1999 que les mondes virtuels puissent s’autoréglementer, que le code informatique devait l’emporter sur le code civil. « Code is law », le code est la loi : une proposition intéressante, mais qui pose la question du pouvoir des plateformes, dont le fonctionnement pourrait alors s’apparenter à celui d’un État. Florence Guillaume relève que « les plateformes sont comparables à des territoires, elles ont une vaste population, les utilisateurs, et disposent parfois même de leur monnaie. Si elles devaient de plus créer leurs propres règles et avoir le pouvoir de sanctionner leur application, alors cela signifierait qu’elles fonctionneraient comme un État. Le pouvoir des plateformes virtuelles, et donc des entreprises privées, pourrait prendre le pas sur celui des vrais États. »

Adopter des réglementations susceptibles d’être implémentées dans les codes informatiques relève aujourd’hui d’un rapport de force entre les États et les grandes plateformes. C’est un défi de tous les jours pour les juristes, qui sont nombreux à travailler sur ces questions. Aux problèmes soulevés par l’élaboration de règles adaptées à l’environnement numérique et l’identification des tribunaux compétents pour juger de leur application, s’ajoute la difficulté, immense, à traiter les litiges. Le volume de différends, contestations et autres affaires entre utilisateurs du numérique est tellement considérable que le recours à l’intelligence artificielle est devenu indispensable pour assurer cette tâche : ce sont des algorithmes qui se chargent de régler les cas de figure les plus simples, avant que l’homme prenne le relais lorsque les controverses deviennent plus difficiles à résoudre. « La technologie se développe très rapidement et les règles de droit évoluent sur la base d’initiatives multiples, c’est un contexte obligeant de façon inédite les juristes à se pencher en permanence sur ces questions, pour accompagner la transformation numérique de notre société. »

Image Jensen Art Co – Pixabay

Dans une conférence qu’il donnait l’an dernier à l’université ouverte, Ioan Roxin, enseignant-chercheur en technologies de l’information et de la communication (uFC / laboratoire ELLIADD) rappelait l’anxiété de nombreux États devant le développement du cyberespace, qui, autorisant des communications et échanges parallèles de toute nature à l’échelle de la planète, est considéré par eux comme une « menace pour la sécurité et les intérêts de la nation ».

Les MAAMA, ex-GAFAM, ces géants américains que sont Meta (ex-Facebook), Alphabet (ex-Google), Amazon, Microsoft et Apple, impliqués au premier plan dans le développement des technologies et du web, sont plus puissants que les États, dont le PIB de certains atteint à peine leurs moyens financiers. Mais le web 2.0 d’aujourd’hui pourrait à l’avenir être remplacé par une version 3.0, à l’architecture décentralisée, fondée sur la technologie de la blockchain, et dans lequel les plateformes n’auraient plus lieu d’être : une nouvelle donne susceptible de faire reculer le pouvoir des MAAMA.

Ioan Roxin attire l’attention sur les dangers que représente aussi le monde virtuel pour les individus, en revenant sur les possibilités qu’il offre. Si le cybermonde est un espace virtuel créé par les systèmes informatiques et investi par les internautes, le concept de métavers va plus loin en ce sens qu’il inclut la notion de persistance : « Ce n’est pas seulement une immersion, on y retrouve ce qu’on a construit avant ; il suppose de plus une interconnectivité entre plusieurs mondes ».

Image Jensen Art Co – Pixabay

Pour le chercheur, le métavers n’existe pas, le concept se décline nécessairement au pluriel. « Les fonctionnalités sont pour l’instant limitées et les applications ciblées, comme dans l’éducation ou le marketing, avec par exemple la création d’univers virtuels par des sociétés de mode. » Et la technologie a encore du chemin à faire, avec des casques qui ne donnent pas toute satisfaction, et qui, même si les modèles s’allègent, restent plus que contraignants. Demain ils pourraient être remplacés par des lunettes, voire par des puces implantées dans le cerveau…

En attendant, Ioan Roxin insiste sur les méfaits sociaux que peuvent impliquer le cybermonde et les métavers : isolation sociale, dépendance, développement de comportements compulsifs, discrimination en ligne, défaillances dans la protection des données. « Naviguer dans le virtuel peut aussi amener à une déformation de la réalité, à une altération des perceptions. »

Un risque que le chercheur baptise métaverisme, par analogie avec le bovarisme, cet état d’insatisfaction caractéristique de l’héroïne de Flaubert, Emma Bovary. « Je propose le néologisme métaverisme pour décrire un comportement spécifique à l’utilisation excessive de la technologie, en particulier des jeux vidéo, de la réalité virtuelle et des métavers. Il s’agit d’une préférence pour la vie virtuelle plutôt que pour la vie réelle, ainsi qu’une dépendance aux technologies numériques. Les personnes atteintes de métaverisme se sentiraient plus à l’aise dans les mondes virtuels que dans le monde réel, et passeraient de longues heures à jouer à des jeux vidéo, explorer des métavers ou interagir avec des avatars. Le métaverisme pourrait être considéré comme un comportement susceptible de conduire à la frustration, à la dépression et à la désillusion, car les personnes qui s’immergent trop dans les mondes virtuels peuvent se retrouver déconnectées de la réalité et de la société. » Virtuel et réel, promesses et menaces…, l’OASIS de Ready Player One serait-elle une terre promise ou une illusion ?