Depuis les profondeurs de la Terre jusqu’au lointain cosmos, des siècles passés au futur en gestation, les déchets produits par les activités humaines marquent l’espace et le temps. Des études et des innovations scientifiques très diverses tentent d’opposer des solutions à cet immense problème à géométrie variable.

Dispositif d’exposition des escargots sur le terrain lors d’une campagne de bio-indication active dans les Vosges. Photo A.L. Mariet

S’ils dénaturent les mers et les océans, les plastiques polluent aussi la terre ferme, qui la première les voit passer du statut de produits manufacturés à celui de déchets. Enfouis dans les décharges publiques ou débarrassés dans des dépôts sauvages, jetés avec incivilité ou involontairement dispersés aux quatre vents, certains finissent par s’effriter en morceaux de plus en plus petits, à la manière de cailloux se transformant en sable avec le temps. D’autres, contenus dans les boues des stations d’épuration ou les dépôts atmosphériques, sont d’emblée minuscules. C’est à tous ces microplastiques, ainsi nommés bien qu’ils puissent en réalité atteindre jusqu’à plusieurs millimètres, que s’intéresse Frédéric Gimbert au laboratoire Chrono-environnement. « L’impact des plastiques sur la qualité de l’environnement terrestre fait l’objet de recherches approfondies depuis cinq ans seulement. C’est un milieu difficile à investiguer, mais on sait déjà, d’après les premières études, que la pollution par les plastiques est beaucoup plus importante en milieu terrestre qu’en milieu aquatique », explique le chercheur en écotoxicologie.

La fourchette d’estimation, pour l’instant très large, annonce des chiffres quatre à vingt fois supérieurs. « Il est important de recueillir un grand nombre de données à partir de différents modèles biologiques pour réussir à évaluer l’impact de ces déchets plastiques sur l’environnement. » L’escargot est le bio-indicateur vedette du laboratoire Chrono-environnement depuis plus de vingt ans. Il est au centre de deux recherches menées en parallèle par Frédéric Gimbert : l’une est financée par la Région et l’ADEME depuis 2020, l’autre intervient dans le cadre d’un consortium monté en 2021, regroupant différents laboratoires en France sous l’égide de l’Agence nationale de la recherche (ANR).

Placé au contact du sol, de l’air et de la végétation, exposé à ce contexte par voies digestive, respiratoire et cutanée, l’escargot est un excellent marqueur environnemental. Dans les études portant sur les plastiques, les premières expérimentations font chez lui état de résultats contrastés selon la taille et la concentration des particules de polyéthylène, la matière de base du plastique, auquel il a été exposé. « Nourri » à petites doses de fragments de plastique d’environ 0,5 mm, l’escargot grandit mieux !

Un effet bénéfique dont l’explication se trouve peut-être du côté du système digestif : son fonctionnement pourrait être favorisé par le malaxage du bol alimentaire par les particules de polyéthylène. L’effet bascule vers le négatif à des concentrations plus importantes de plastique, de même que si les particules sont plus petites. Dans ce dernier cas, les analyses révèlent un fonctionnement cellulaire moins bon, pour des raisons potentiellement physiques et /ou chimiques : les microparticules pourraient mécaniquement provoquer des lésions du tube digestif ; elles seraient également susceptibles de contaminer les cellules, que leur taille infime permet d’infiltrer.

Quelle serait alors la nature de l’intoxication ? Les plastiques sont composés de polymères et d’additifs, dont la liste ne compte pas moins de 4 000 substances différentes et s’allonge de façon exponentielle par leur combinaison en cocktails souvent inconnus. Pour déterminer la responsabilité des uns et des autres sur les effets observés chez l’escargot, différents scénarios d’exposition seront étudiés à base de polymères enrichis ou non d’additifs, par le chimiste du consortium ANR. La problématique devient plus complexe encore si l’on considère la faculté qu’auraient les plastiques de taille micrométrique de fixer en surface des substances chimiques telles que les HAP ou les métaux lourds, et d’en être les vecteurs dans l’organisme des escargots, voire dans celui de ses prédateurs. La poursuite des expérimentations donnera l’opportunité aux chercheurs de se pencher plus précisément sur ces questions, et de les considérer sur le cycle de vie complet du gastéropode.

Ferrier dans le « Bois des ferriers », Aillant-sur-Tholon (89). La stratigraphie apparente témoigne de l’accumulation de différents types de déchets métallurgiques sur plusieurs siècles. Photo Marion Berranger

Décidément très demandé, l’escargot promène également sa coquille sur des anciens sites miniers, afin cette fois de mesurer l’éventuelle toxicité de déchets issus d’activités métallurgiques passées. Il intervient depuis 2013 dans différents programmes de recherches pluridisciplinaires menés à Chrono-environnement, qui font appel à des spécialistes en archéologie ou paléo-environnement, en biologie et écotoxicologie, comme Frédéric Gimbert, ou encore en géologie et minéralogie, comme Flavien Choulet. Tous deux ont notamment travaillé sur les sites de Bourgogne – Franche-Comté concernés par ces programmes.

L’ancien district de Berthelange, dans le Doubs, présente les stigmates d’une métallurgie du fer datant des Ve et VIe siècles, qualifiée d’artisanale, dont il reste des amas de scories, ou ferriers, de modestes dimensions : quelques dizaines de centimètres d’épaisseur et quelques mètres de diamètre ; En Puisaye, dans l’Yonne, les activités sidérurgiques remontent au moins à l’époque romaine (premiers siècles avant J.-C.), et étaient plus importantes : pas moins de 2 500 ferriers, où s’accumulent les scories parfois jusqu’à dix mètres de hauteur et sur une surface de plusieurs hectares, ont été recensés.

Sur les deux sites, les résidus métallurgiques enfouis dans les sols varient de quelques microgrammes à plusieurs kg ; leur composition chimique et minéralogique primaire est fonction des minerais utilisés et des techniques sidérurgiques employées à l’époque (processus de réduction directe en bas fourneaux). Avec le temps, ces scories s’altèrent par fragmentation physique et dissolution chimique, modifiant leur composition et facilitant le transfert d’éléments métalliques qui s’accumulent dans les sols des écosystèmes actuels.

« Tous les déchets miniers ou de fonderie ne se valent pas. D’abord parce que les scories ne comportent pas toutes les mêmes éléments métalliques, ensuite parce que différents paramètres interviennent dans la diffusion à l’environnement de ces éléments, qu’ils soient ou non toxiques. » La dimension des scories est un facteur d’importance majeure : plus les fragments sont petits, plus ils présentent une surface réactive étendue avec le sol, et donc un potentiel de contamination plus élevé. « Selon les interactions qu’elles ont développées avec leur milieu, certaines scories se dotent d’une enveloppe minérale qui ralentit leur altération. Mais cette couche de protection peut aussi s’enrichir de certains éléments métalliques, qui se diffusent alors plus facilement dans les sols actuels », explique Flavien Choulet.

Zoom photographique sur une unité stratigraphique d’un ferrier datant du Ier s. ap. J.-C. et contenant de nombreux fragments de scories scellés par des résidus de minerai. Photo Marion Berranger

Manganèse, fer, cobalt…, les éléments métalliques transférés à l’environnement atteignent parfois des concentrations qui relèvent de l’anomalie, mais les études de biosurveillance avec l’escargot n’ont pas révélé de risque environnemental majeur sur les sites de Berthelange et de Puisaye. Des résultats qui ne peuvent cependant être transposés à d’autres sites présentant des caractéristiques différentes, notamment géologiques. « Sainte-Marie-aux-Mines, dans les Vosges, était un centre d’exploitation du plomb de premier rang en Europe. Cinq cents ans après son abandon, les investigations que nous avons menées sur le site montrent un risque environnemental par endroits supérieur à celui évalué aux abords de fonderies encore récemment en activité, comme Metaleurop », souligne Frédéric Gimbert.

Les chercheurs estiment ainsi qu’il est important de surveiller les sites d’exploitation minière anciens au même titre que les plus récents : « La diffusion d’éléments toxiques issus des déchets métallurgiques suit un processus comparable à celui des plastiques. Le transfert de contaminants est susceptible de se produire au terme de longs processus qui s’élaborent en réactivité avec le milieu dans lequel les déchets sont déversés. On parle ainsi « d’héritage » pour les déchets anciens et de « dette » pour les déchets émis plus récemment, comme les plastiques. Dans les deux cas, nous cherchons à mieux comprendre les processus impliqués dans le devenir des déchets pour mieux évaluer et prédire les risques environnementaux associés à leur présence à long terme dans l’environnement terrestre ».

Le temps long, c’est aussi celui des déchets radioactifs, c’est même un bel euphémisme pour qualifier ceux dont la période radioactive est estimée à plusieurs centaines de milliers d’années. La France, deuxième pays producteur d’électricité atomique après les États-Unis, est particulièrement concernée par le traitement des déchets de haute activité et à vie longue (HAVL). Le projet de création du Centre industriel de stockage géologique (Cigéo), qui devrait assurer leur stockage de manière sûre dans le temps, est en réflexion depuis de nombreuses années. Une lente maturation à la mesure de l’enjeu.

Le projet prévoit l’enfouissement des déchets HAVL à quelque 500 mètres de profondeur, dans des containers placés dans une couche de roche argileuse étanche, un dispositif conçu pour durer sans qu’une surveillance apparaisse nécessaire au-delà du premier siècle de son existence. Le site pressenti pour ces installations souterraines est situé dans l’Est du pays, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne.

Hors de la vue, hors de la vie… pourra-t-on pour autant oublier l’existence de ces tonnes de déchets radioactifs ? Et est-ce souhaitable ? « Ces temporalités sont tellement inédites qu’on peut légitimement se demander si ces déchets, qu’ils soient enfouis ici ou ailleurs, ne se rappelleront pas un jour aux générations futures », estime Laetitia Ogorzelec-Guinchard au Laboratoire de sociologie et d’anthropologie de l’université de Franche-Comté. Qui sait si des recherches archéologiques ou des prospections géologiques ne mettront pas un jour en péril une sécurité si bien étudiée ? Et qui sait si des technologies ne permettront pas un jour de tirer profit de ces déchets pour en faire de nouvelles sources d’énergie ?

Pour ces raisons, parmi d’autres sans doute, laisser nos descendants dans l’ignorance paraît être une erreur. Se pose alors la question : comment faire pour assurer la transmission d’une mémoire sur des centaines de milliers d’années et à l’ensemble de la planète, la radioactivité n’ayant pas de frontière ? Pour y répondre, des structures telles que l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) ont participé au programme international RK&M (Preservation of Records, Knowledge and Memory across generations) porté par l’AEN (Agence pour l’énergie nucléaire) de 2011 à 2019. Ce programme prévoyait la création d’une « boîte à outils » mémorielle, à laquelle chaque pays concerné pourrait recourir selon ses besoins. Les archives, les sociétés d’histoire locales, les musées, le patrimoine culturel immatériel, les capsules temporelles, les systèmes de contrôle d’activité des terres figurent pêle-mêle au nombre des 35 mécanismes constituant la boîte à outils, identifiés comme capables de créer un système de transmission de la mémoire dans le temps et l’espace.

Quand Laetitia Ogorzelec-Guinchard découvre l’existence de ce programme mémoire, elle constate que les ingénieurs se posent des questions d’ordre anthropologique à propos de ces mécanismes. La transmission est l’un des sujets d’étude phares du LASA : la sociologue propose de mettre cette compétence au service du projet. C’est le début d’une aventure peu commune, à laquelle se joignent des spécialistes d’autres disciplines à l’université de Franche-Comté. « L’objectif était de faire un retour critique sur les choix opérés, vus sous l’angle des sciences humaines. »

L’intérêt du patrimoine industriel comme vecteur de transmission est par exemple à nuancer, selon la socio-anthropologie : « L’emblème d’une activité ou d’une époque, comme certains bâtiments industriels, peut apparaître représentatif de l’identité d’un territoire, et à ce titre porteur de mémoire. Ce n’est pas si évident, parce que tout le monde n’a pas le même vécu, le même rapport à cet emblème patrimonial. Son ressenti peut être très négatif pour certains. Dès lors qu’il ne fait pas l’unanimité, il assure difficilement un rôle de transmission. » En revanche, le conflit développé autour de cet élément peut être un très bon vecteur de transmission, car tout un groupe d’individus en porte la mémoire sur le long terme. Cette question spécifique des relations entre oppositions et mémoire est au cœur d’une thèse débutée à la rentrée 2021 au LASA : les questionnements se poursuivent pour compléter les conclusions principales que les scientifiques, au terme de trois ans de travail, sont prêts à rendre à l’ANDRA.

Les déchets électroniques et les boues des stations d’épuration sont riches en métaux de toutes sortes, que des chercheurs en microbiologie de l’université de Neuchâtel s’emploient à récupérer grâce à l’intervention de micro-organismes. « L’exploitation des propriétés des micro-organismes à modifier la solubilité des métaux pour des applications biotechnologiques remonte à ces vingt dernières années, c’est un domaine en rapide expansion », raconte Saskia Bindschedler au laboratoire de microbiologie de l’université de Neuchâtel. « Cela échappe à notre œil, mais à toute petite échelle, le sol est profondément dynamique et hétérogène, constamment en train de changer ; le micro-organisme interagit avec le vivant aussi bien qu’avec le minéral, s’adapte à son environnement et le régule. »

C’est un catalyseur de réaction chimique, capable de solubiliser un élément pour que les plantes puissent s’en nourrir, aussi bien que le rendre solide s’il s’avère toxique pour elles. Un micro-organisme capture des nutriments et des résidus pour les stocker, selon des mécanismes et des conditions que les chercheurs neuchâtelois s’efforcent de mieux connaître, pour à leur tour pouvoir s’en saisir. Récupérer des éléments métalliques dans les déchets n’est pas anecdotique, bien au contraire : « Une région industrielle, et surtout horlogère comme celle de La Chaux-de-Fonds, génère des rejets à forte concentration de métaux, y compris d’or. À l’échelle mondiale, certaines boues d’épuration sont réputées aussi riches en or que les mines qui continuent à être exploitées aujourd’hui. » Et un élément comme le lithium, qui n’est pour l’instant que peu recyclé par des méthodes durables, est également ciblé par les recherches neuchâteloises.

Saskia Bindschedler estime qu’il faudra une dizaine d’années avant que les « mini-usines » que sont susceptibles de devenir les micro-organismes soient exploitables de façon industrielle et viables d’un point de vue économique. L’extraction minière est pour l’instant moins onéreuse que le recyclage des métaux, mais son coût écologique n’est pas pris en compte dans cette estimation. D’un autre côté, les méthodes actuelles de recyclage s’avèrent relativement polluantes. Une solution durable telle que celle préconisée par le laboratoire de microbiologie devrait à terme prendre toute sa place dans le concept d’Urban Mining portant sur le recyclage des métaux.

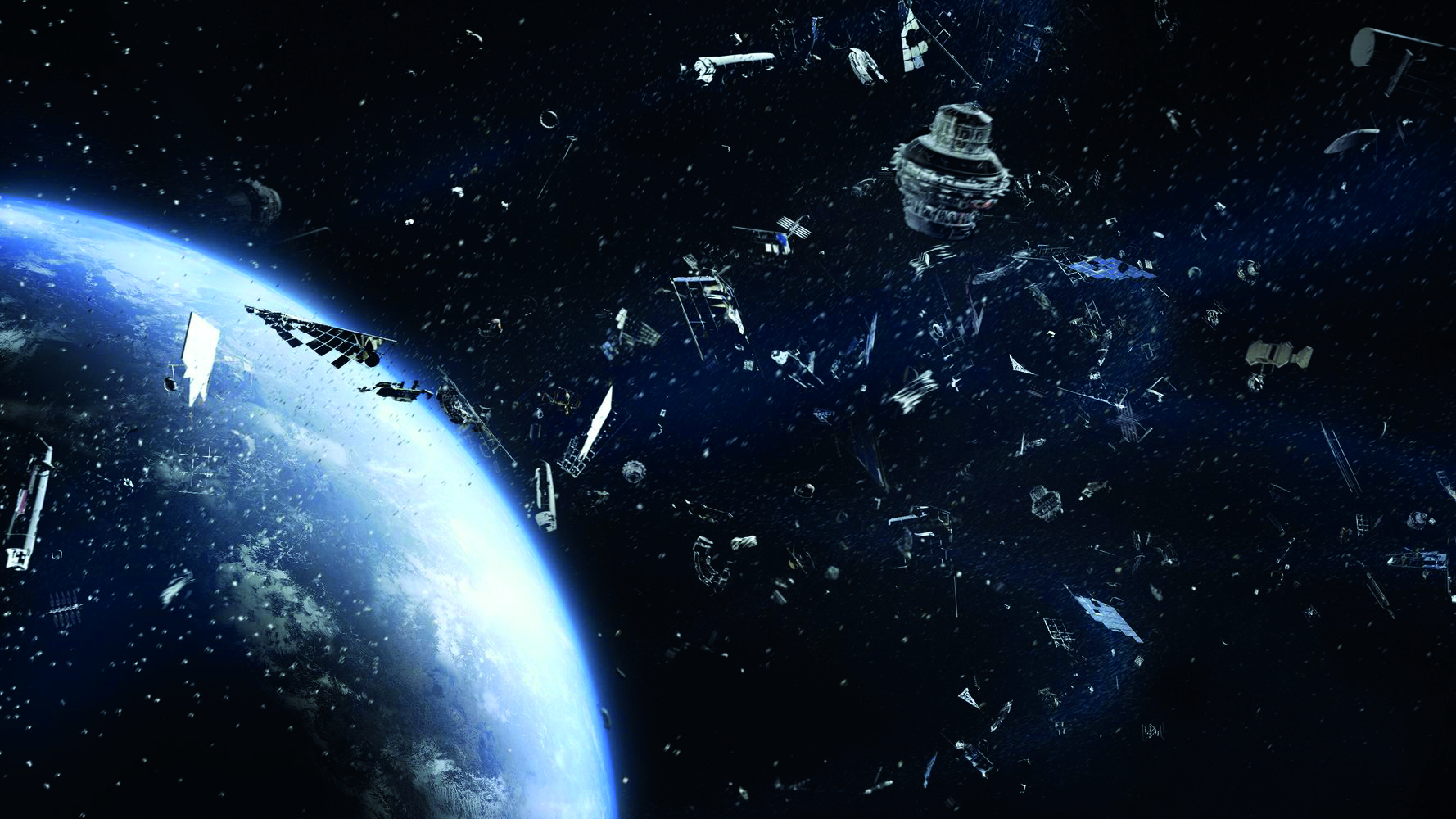

L’alerte vécue en novembre dernier par la Station spatiale internationale, qui a failli être percutée par d’importants débris spatiaux, a rappelé avec angoisse la situation : on commence à manquer de place à certains endroits de l’espace. Fragments de panneaux solaires, restes de fusées, satellites abandonnés…, du plus petit au plus gros, tous ces débris tournent par milliers en orbite autour de la Terre sans qu’il y ait grand monde pour les ramasser. Des solutions sont étudiées : désintégration dans l’atmosphère des satellites devenus inutiles après les avoir programmés pour un demi-tour vers la Terre, évacuation des débris vers une orbite lointaine transformée en poubelle de l’espace, création d’une usine spatiale de traitement des déchets… Cependant le problème risque de s’amplifier au fil des années, en raison notamment du droit acquis par les sociétés privées à accéder à l’espace et à y développer de nouveaux projets technologiques.

Aujourd’hui, environ 4 000 satellites sont actifs dans le ciel. Demain, des dizaines de milliers de satellites vont rejoindre l’espace, plus exactement les orbites basses de la Terre, celles qui sont déjà les plus polluées. « Ces satellites à brève durée de vie, fabriqués en grande série à faible prix, sont susceptibles de se transformer en volumes gigantesques de débris spatiaux », expliquent Marc Deschamps et Lionel Thomas, enseignants-chercheurs en économie à l’université de Franche-Comté, qui avec quelques collègues au Centre de recherche sur les stratégies économiques (CRESE) sont encore rares à travailler sur cette nouvelle problématique. À l’international, ils se comptaient sur les doigts d’une seule main il y a encore cinq ou six ans ; aujourd’hui, la communauté des économistes intéressés par le domaine commence tout juste à s’étoffer, devançant des interrogations qui ne manqueront pas de se poser dans les prochaines années. Leurs recherches font l’objet de premiers colloques, workshops ou publications, et les travaux pionniers des chercheurs du CRESE acquièrent peu à peu notoriété et visibilité au sein de la communauté scientifique internationale.

« Les mégaconstellations de satellites sont l’un de nos objets de recherche actuels. Nous travaillons sur les mécanismes de taxes qui pourraient aider à limiter la prolifération des débris que leur envoi va générer dans l’espace. » Il s’agit donc d’éviter d’ajouter de nouveaux déchets, pour contenir la dimension du problème. Il faudra également, par la suite ou simultanément, veiller à éliminer la pollution existante. L’objectif des chercheurs est de fournir aux responsables des moyens d’aide à la décision, de proposer différents scénarios prévoyant la récupération de fonds à allouer à la recherche technologique pour le traitement des déchets spatiaux.

« Les mégaconstellations de satellites sont l’un de nos objets de recherche actuels. Nous travaillons sur les mécanismes de taxes qui pourraient aider à limiter la prolifération des débris que leur envoi va générer dans l’espace. » Il s’agit donc d’éviter d’ajouter de nouveaux déchets, pour contenir la dimension du problème. Il faudra également, par la suite ou simultanément, veiller à éliminer la pollution existante. L’objectif des chercheurs est de fournir aux responsables des moyens d’aide à la décision, de proposer différents scénarios prévoyant la récupération de fonds à allouer à la recherche technologique pour le traitement des déchets spatiaux.

C’est un nouveau domaine d’application pour les modèles et les projections en économie, dont une adaptation ne saurait cependant suffire : se montrer créatif est nécessaire pour trouver les solutions les plus en phase possible avec cette problématique particulière. « Il ne faut pas sous-estimer l’importance que l’espace a pris dans nos sociétés et ignorer qu’en ce domaine, les choses vont très vite. » La pollution lumineuse est un dégât corollaire également à rappeler. Des astronomes estiment que des dizaines de milliers de satellites et de débris spatiaux réfléchissant la lumière du Soleil pourraient à l’avenir priver la Terre de l’obscurité profonde du ciel nocturne.

Si les déchets sont le fait de l’activité humaine et souillent l’environnement, la nature elle-même ne produit-elle pas ses propres déchets, qui peuvent aussi nous être désagréables ? Que dire par exemple des branches et des troncs d’arbres morts, enchevêtrés dans les forêts ou s’amoncelant à leur lisière, faisant parfois paraître celles-ci en bien piteux état ? Le terme de déchets1 ne saurait en réalité être employé ici, quand bien même un tel désordre pourrait agacer l’œil, parce qu’il s’agit à proprement parler de matière organique, destinée à rejoindre un cycle biologique naturel.

Par le passé, on tirait profit des forêts quasi intégralement, de la coupe du bois pour la construction des habitations au ramassage des feuilles servant à la confection de litières pour les animaux, en passant par la transformation des branchages en charbon ou encore le pâturage du bétail. Une exploitation intense, qui de fait laissait les lieux impeccables. Une époque plus récente, conservant la mémoire de forêts propres et ordonnées, a vu les restes de bois être évacués ou brûlés sur place, pour que les forêts conservent leur belle allure.

Aujourd’hui, le discours est différent. Guidée par de nouvelles priorités, une prise de conscience s’opère, nourrie par les conclusions d’études menées depuis une vingtaine d’années. L’appauvrissement et l’acidification de certains sols ne font aujourd’hui plus aucun doute. Les dégâts causés par la mécanisation, qui se développe pour les besoins de la filière bois-énergie avec une multiplication du nombre d’engins intervenant en forêt, sont également avérés. Ces raisons incitent à vouloir laisser profiter la forêt des avantages qu’elle peut tirer de ses propres ressources.

Les branchages accumulés servent de tapis de protection pour prévenir le tassement du sol au passage des engins ; leur décomposition est une source de nutriments bénéficiant à l’ensemble de l’écosystème et des chaînes alimentaires. « Le sol profite de cet apport, les végétaux font preuve d’une meilleure croissance, les insectes pondent, se nourrissent et vivent dans le bois mort, la nourriture des oiseaux et des micromammifères est assurée ; l’activité biologique de la forêt se diversifie, bénéficiant jusqu’aux carnivores », explique Éric Lucot, pédologue au laboratoire Chrono-environnement. Le chercheur souligne aussi que les branches des houppiers non démantelés protègent les jeunes pousses des herbivores, comme les chevreuils ou les cerfs, et que la couche végétale qui s’accumule sur le sol limite l’évaporation, assurant un maintien de l’humidité bienvenu à notre époque.

« Tous ces enjeux n’étaient pas prioritaires par le passé, on redécouvre aujourd’hui l’intérêt et l’importance de laisser les forêts bénéficier de la matière organique qu’elles produisent par elles-mêmes ou sous l’influence de l’activité humaine. » Une fois n’est pas coutume, l’intérêt environnemental rejoint dans une certaine mesure l’intérêt économique : avec la mécanisation, l’exploitation forestière fait l’impasse sur le nettoyage, et envoyer des engins pour extraire quelques arbres morts ici et là dans les parcelles n’est guère rentable. Autre avantage à laisser les forêts vivre leur vie : le bois mort représente un stock de carbone important, emprisonné à long terme, surtout avec des essences, qui, comme le chêne, se décomposent très lentement. Ces forêts, qui ne sont donc qu’en apparence mal entretenues, peuvent provoquer l’étonnement, le mécontentement, voire scandaliser. Éric Lucot résume les arguments qui justifient l’évolution des pratiques par ces mots empruntés à des collègues neuchâtelois : « La notion de « forêt propre », c’est-à-dire débarrassée de son bois mort et de ses arbres dépérissants, est un non-sens écologique » 2.