2007, côte sud-ouest de l’Alaska. Warren Jones, directeur de l’entreprise locale Qanirtuuq Inc., découvre sur une plage des vestiges du vieux village de Nunalleq, charriés là par les eaux. Il contacte un archéologue, Rick Knecht, pour lui demander de réaliser des fouilles de sauvetage là où vécurent ses ancêtres yupiit3, avant que le site ne soit définitivement dégradé. C’est qu’en raison du réchauffement climatique, l’érosion agresse la côte de manière brutale et inéluctable. Les tempêtes produisent de terribles vagues, génèrent des vents et des courants d’une force à même de provoquer cette érosion. La bordure du site est détruite par mètres entiers à chaque assaut de la mer de Béring.

Crédit photo Nunalleq Museum

Les fouilles débutent en 2009, après que Warren Jones a convaincu le Conseil des aînés décisionnaire sur ce territoire. Les équipes d’archéologues sauvent dans l’urgence tous les objets qu’ils exhument de la boue et du sol gelé, à plusieurs dizaines de centimètres de profondeur, lors de campagnes d’été organisées par l’université d’Aberdeen, où Rick Knecht est en exercice.

L’archéologue Claire Houmard, aujourd’hui enseignante-chercheuse à l’université de Franche-Comté / Chrono-environnement, a aussi travaillé sur le passé des sociétés arctiques. Elle partage le souhait de son collègue Rick de relancer les fouilles, que l’université écossaise a mises en pause depuis 2018 pour se consacrer au traitement des dizaines de milliers de pièces déjà collectées. Elle obtient des financements, en France, du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et aux États-Unis de la villa Albertine, où elle vient d’être accueillie en résidence pour quatre ans. Claire Houmard est aujourd’hui responsable de la mission française Yup’ik 2022-2025, menée sous l’égide du ministère en partenariat avec l’université d’Aberdeen, le centre culturel et archéologique de Nunalleq, et Qanirtuuq Inc. La chercheuse rappelle le contexte : « Entre 2009 et 2018, les campagnes de fouilles ont permis de mettre au jour pas moins de 100 000 objets, dont plusieurs centaines de pièces sont dignes de figurer dans des musées ».

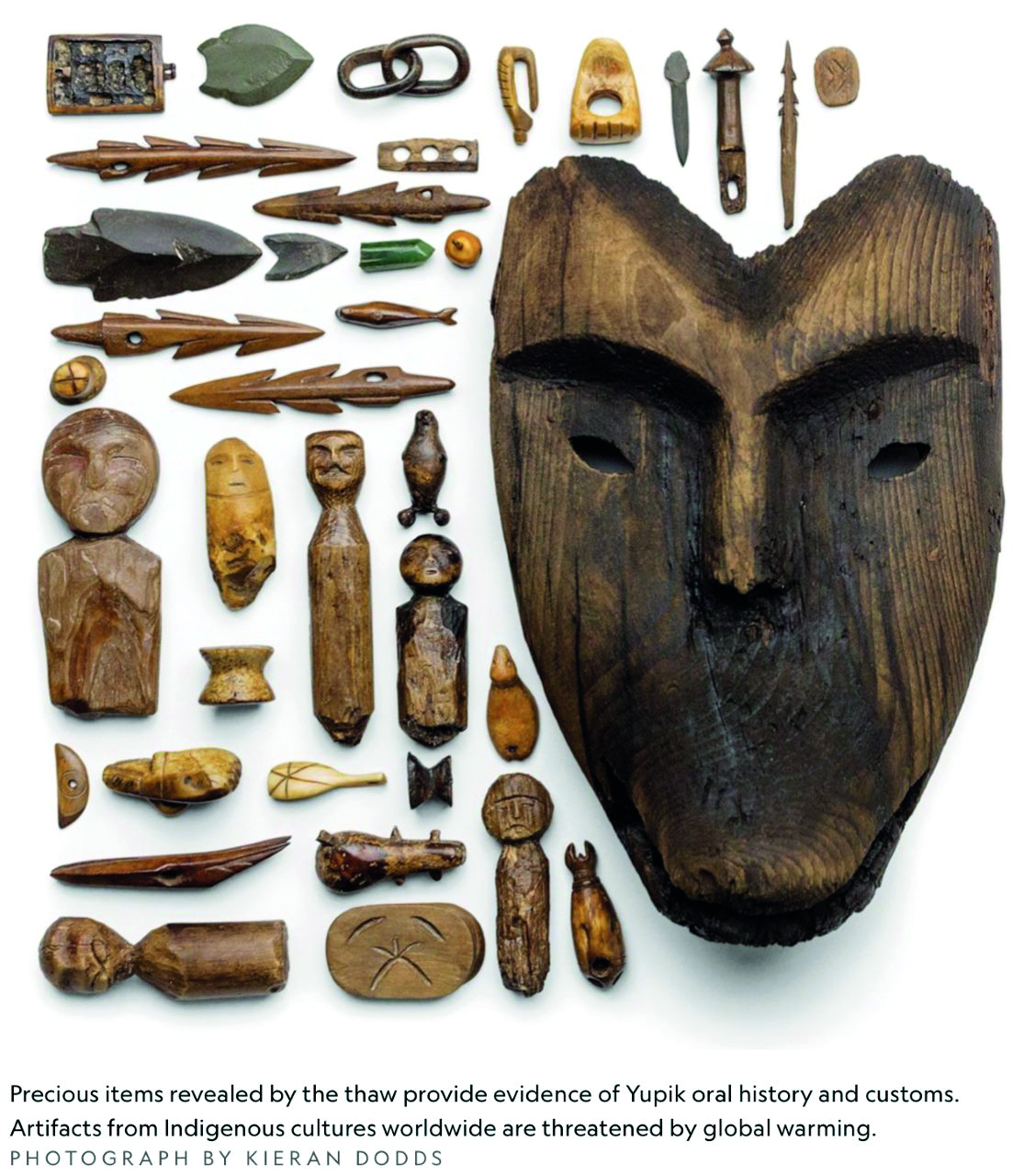

Le temps presse et l’argent manque pour poursuivre la tâche et sauver les trésors de Nunalleq, un site exceptionnel par sa richesse et la rareté de ses découvertes, et que le National Geographic, dans son édition de novembre 2021, estime être l’une des 100 grandes découvertes qui éclairent l’histoire du monde. Les objets en bois, en os, en cuir, en poterie, en vannerie ont parfaitement été conservés dans le sol gelé depuis la destruction du village au XVIIe siècle, lors d’une attaque d’un groupe voisin. Des figurines, des masques, des parures, des outils, des ustensiles de cuisine témoignent de la vie des Yupiit au Petit Âge glaciaire et de leur capacité à supporter l’hostilité des éléments.

« Mon domaine de spécialité concerne certains matériaux, notamment l’os, le bois de cervidé et l’ivoire, dans lesquels de nombreux objets sont fabriqués », précise Claire Houmard. Les figurines, retrouvées par centaines, ainsi que d’autres artéfacts encore, représentent souvent des êtres humains ou des animaux, dont les identités parfois se confondent. Un manche d’outil sculpté laisse ainsi entrevoir une silhouette de phoque, mais sous un angle différent, évoquera plutôt une baleine : c’est là un symbole subtil de la conception traditionnelle du monde selon les Yupiit, pour lesquels tout est en perpétuelle transformation.

Philosophie de vie, patrimoine, capacités de résilience de la population face aux éléments et aux changements climatiques…, les fouilles sont un moyen inédit d’établir un lien entre le passé et le présent ; elles donnent aussi la possibilité à la population de s’approprier son histoire : les objets, de retour d’Aberdeen après traitement, font l’objet d’une exposition dans une école transformée en musée à Quinhagak, là où les descendants yupiit de Nunalleq sont installés ; les habitants sont volontaires pour aider à remuer le sol ou à donner des interprétations sur les découvertes, grâce aux connaissances tirées d’une longue tradition orale chez les Yupiit. « Au-delà de l’intérêt archéologique du site lui-même, c’est dans ces liens que réside toute la beauté du projet », souligne Claire Houmard.

Article extrait du dossier Direction : le Grand Nord (n°304, janvier-février 2023)