À l’image de l’art et de la science, dont les chemins souvent se croisent, les musées et la recherche ont beaucoup à partager. L’Arc jurassien franco-suisse ne manque pas d’exemples de collaborations…

En 2020, l’université de Franche-Comté cédait officiellement ses collections naturalistes au Muséum de Besançon. La fin d’une histoire vieille de plusieurs siècles ? Plutôt le début de nouvelles aventures scientifiques et muséales…

Dès l’apparition des cabinets de curiosité au XVIIIe siècle et au gré des mouvements de l’histoire locale, marquée à Besançon comme ailleurs par la Révolution, les échanges d’objets puis de collections sont courants entre la municipalité et l’université. Au XIXe siècle, les sciences naturelles prennent leur essor, ainsi que les musées et sociétés savantes qui leur sont consacrés. Les collections universitaires en botanique, géologie, zoologie et autres spécialités naturalistes s’étoffent ; certaines sont confiées pour exposition ou stockage au Muséum, que la ville a installé dans les murs de la Citadelle, acquise en 1959. L’abandon progressif des locaux universitaires de la place Leclerc donne lieu, au début des années 1990, au transfert de quelque 500 000 planches d’herbiers vers le Muséum, et jusqu’en 2017, date de la fermeture définitive du site, au dépôt de plusieurs milliers d’objets de toute nature.

Aujourd’hui, le Muséum ne recèle pas moins d’un million d’objets, dont 75 % proviennent de fonds universitaires. « L’acquisition officielle des collections par la ville de Besançon va permettre de clarifier leur statut au niveau réglementaire. C’est une démarche d’autant plus nécessaire que le Muséum, institué Musée de France lors de la création de ce label en 2002, doit répondre à de nouvelles obligations légales », explique Apolline Lefort, conservatrice du patrimoine chargée des collections d’histoire naturelle au Muséum.

Un inventaire global des objets s’avère indispensable, il donnera l’opportunité de redécouvrir les collections à la faveur de technologies développées ces quinze dernières années. Des squelettes de primates aux lichens, des planches de papillons aux instruments de physiologie, la première des priorités est d’assurer la conservation des collections dans le temps, tout en se montrant vigilant sur les questions de sécurité. « Les collections scientifiques naturalistes sont souvent toxiques. On trouve du mercure dans les herbiers, de l’arsenic chez les animaux naturalisés, de la créosote chez les insectes, du formol dans la plupart des flacons… Des mesures sont prises pour veiller à la santé des personnes qui les manipulent. »

Les objets réunis dans les sept réserves du Muséum sont pour certains les témoins d’avancées scientifiques essentielles. Ce sont des restes de dinosaures ou d’ammonites ayant aidé à caractériser la période géologique du Jurassique, ou des spécimens d’une espèce nouvellement décrite par des biologistes, ou encore des publications scientifiques qui ont fait date dans les progrès de la connaissance. « Entre le Muséum et l’université, le lien est ombilical ! », résume Apolline Lefort.

Et le cordon n’a pas été coupé au prétexte de la cession des collections : les interactions et les projets se poursuivent. Les chercheurs mettent leurs compétences au service de la science de la conservation autant qu’ils se réfèrent à des objets historiques pour leurs travaux ; les conservateurs apportent de nouveaux éclairages aux collections qu’ils étudient ou réexaminent ; les uns comme les autres sont intéressés à diffuser la connaissance auprès des scientifiques comme du grand public.

L’exposition permanente du Muséum est à ce titre un exemple réussi de médiation, qui met en scène le vivant selon une logique écosystémique en phase avec les dernières avancées de la science, et propose de manière ludique et concrète des solutions pour agir contre le bouleversement climatique.

À noter la mise en place prochaine de l’exposition Dessine-moi ta planète sur les liens unissant l’homme et la nature, et dont le Petit Prince sera un parfait ambassadeur… Un parcours en dix étapes, ponctué d’œuvres monumentales, où se rencontreront l’espace, le temps, la faune, la flore… et les visiteurs, dès 2024.

Jean Gautheron (1922-2015), alias Nino, le 9 septembre 1944 à Lons-le-Saunier. © Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon

Également dans l’enceinte de la Citadelle, le Musée de la Résistance et de la Déportation a rouvert ses portes en septembre dernier sur des locaux rénovés et une exposition permanente revisitée. Lorsque Denise Lorach, rescapée du camp allemand de Bergen-Belsen, fonde le musée en 1971, sa volonté est d’adosser la mémoire à un discours scientifique, une démarche rare à l’époque. François Marcot, d’abord étudiant en histoire puis enseignant, intègre le musée dès sa création et conseille l’ancienne déportée ; il poursuivra ses travaux de recherche sur la Résistance pendant toute sa carrière. Historien du musée, il en deviendra le conservateur pendant plusieurs années.

Au cours des années 1970 et 1980, François Marcot réalise des entretiens auprès de résistants francs-comtois, des archives orales qu’il considère destinées à être remises au musée, avec lequel des négociations sont en cours. Ce sont quatre-cent-cinquante heures de témoignages enregistrées sur cassettes, dont son ancienne doctorante Cécile Vast assure aujourd’hui la numérisation et la retranscription.

Enseignante en histoire et géographie dans le secondaire, chercheuse associée au Centre Lucien Febvre à l’université de Franche-Comté et au Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes (LARHRA) à Lyon, Cécile Vast est aussi chargée de mission par le rectorat de Besançon auprès du musée : l’histoire se poursuit, les relais se passent… Quarante voire cinquante ans après leur enregistrement, la relecture des témoignages par la chercheuse apporte un éclairage supplémentaire, celui de l’étude de la pratique historienne et de la construction d’un savoir.

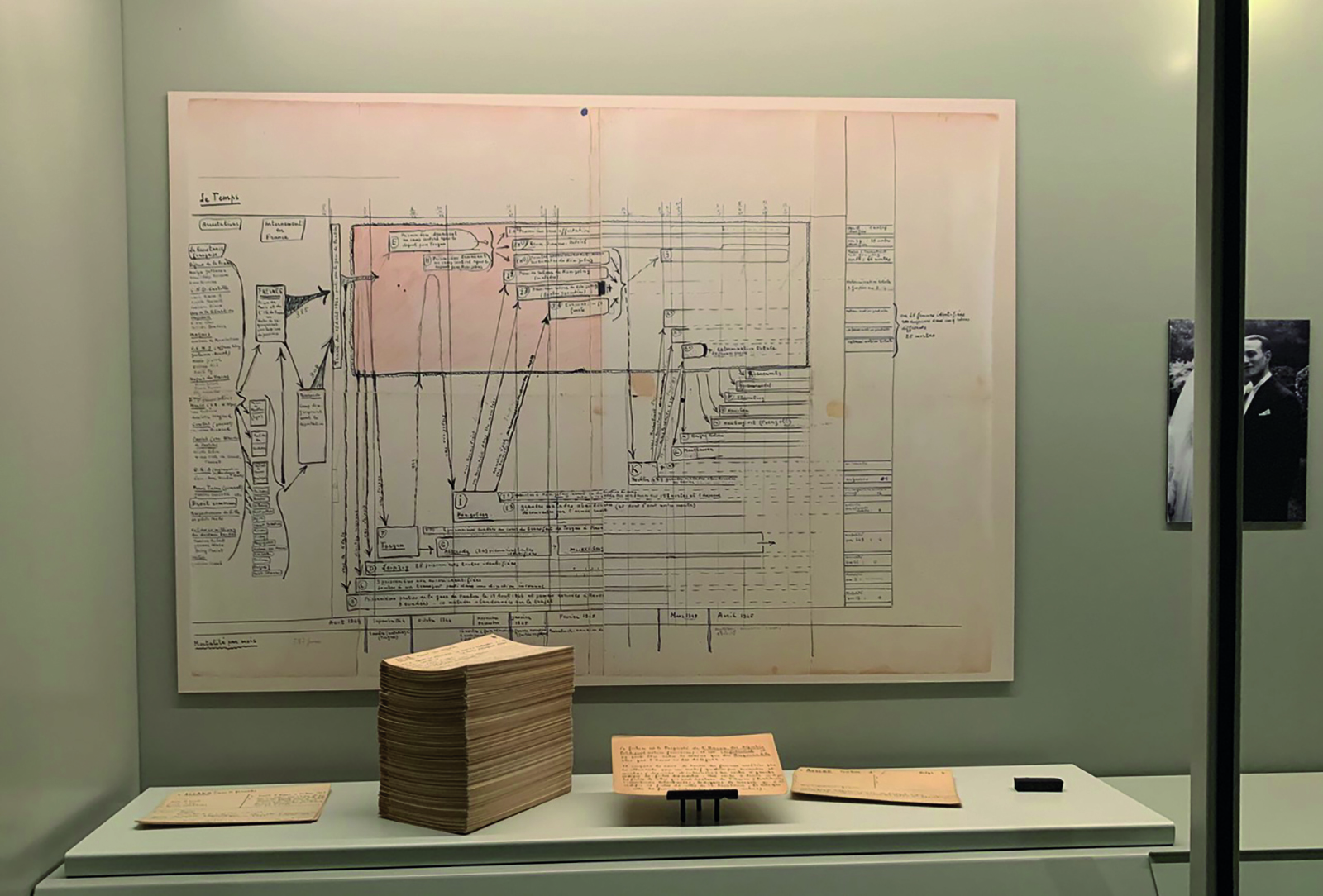

Carte mentale et fiches biographiques réalisées par Germaine Tillion en vue d’élaborer une base de données et de reconstituer l’histoire du convoi de déportation du 15 août 1944 dit des “57 000” vers le camp de concentration de Ravensbrück. Archive de recherche. © Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon

Les enregistrements représentent environ deux-cent-trente témoignages de gens « ordinaires », et non de grandes figures de la résistance, à qui il était enfin donné de prendre la parole. Hommes ou femmes, campagnards ou urbains, des Francs-comtois de toutes origines sociales, marqués pour leur vie entière et jusque dans leur identité par ce qu’ils ont vécu et ressenti. « La peur de l’arrestation et de la dénonciation, la peur pour les enfants, menacés par l’engagement de leurs parents, la souffrance de la clandestinité sont les traumatismes qu’ils racontent et dont ils portent encore des séquelles, des décennies plus tard. Cette souffrance psychologique n’a pas été reconnue par l’administration », rapporte Cécile Vast.

Dans les souvenirs se disent aussi l’importance de la solidarité, la reconnaissance pour le gendarme qui ne dit rien ou le boulanger qui donne du pain, et l’indulgence pour ceux qui, mal préparés à vivre dans l’ombre, ont été arrêtés pour leur imprudence. Ces récits de vie, cette « parole libre » sont aussi des fils conducteurs pour les expositions du musée, qui relatent l’histoire de la Résistance et de la Déportation à travers les parcours de ceux qui l’ont vécue et racontée sur le vif. Correspondance avec la famille, carnets de bord et journaux intimes, productions artistiques réalisées en détention sont des documents précieux et touchants que met en avant le musée, de façon très symbolique installé sur l’un des lieux de répression du mouvement clandestin les plus importants de France : près de cent résistants ont été fusillés entre avril 1941 et août 1944 à la Citadelle.

Scannez ce code pour écouter des extraits d’entretien. Archives privées François Marcot.

Aujourd’hui labellisé musée de France, le lieu de mémoire voulu par Denise Lorach continue à cultiver l’esprit novateur qui le caractérise depuis sa création, et à bénéficier de l’expertise très pointue de spécialistes tels que Cécile Vast, comme François Marcot avant elle et comme d’autres historiens.

Exposition in situ des deux états de construction du mur de soutènement de la terrasse supportant le bâtiment public. En haut, vue du site en fin de fouille (2018) ; en bas, vue du site avec mise en valeur de l’angle de la terrasse (2022). Mur romain consolidé au premier plan, mur gaulois reconstitué au second plan. © Bibracte, Antoine Maillier et Arnaud Meunier

Bibracte est une machine à remonter le temps jusqu’aux Gaulois et aux Gallo-romains, et plus précisément à la très courte période de transition qui témoigne du basculement entre les deux civilisations.

Ville fortifiée érigée sur les pentes morvandelles du mont Beuvray à partir de 110 avant J.C., Bibracte n’a connu qu’un siècle d’existence, mais son intérêt a été et reste considérable. Capitale des Éduens, l’un des plus grands peuples celtes, elle conserve depuis presque deux mille ans les traces de savoir-faire typiquement gaulois, puis des techniques romaines qui les ont peu à peu supplantés. Aujourd’hui, Bibracte présente l’originalité de réunir un site archéologique, à la fois théâtre de fouilles et exposition à ciel ouvert, un centre de recherche européen et un musée où sont visibles objets, reconstitutions et maquettes de Bibracte et d’oppida comparables dans l’espace européen. Une configuration quasi unique en France, voire en Europe, et un bel exemple de diffusion de la science au public, dont environ 60 000 visiteurs profitent chaque année.

Enseignant-chercheur en archéologie à l’université de Franche-Comté / laboratoire Chrono-environnement, spécialiste du monde celtique, Philippe Barral était l’un des premiers, en 1984, à participer au lancement d’un projet de recherche moderne à Bibracte, alors qu’il était encore étudiant. Il a ensuite pris part aux actions de recherche, de formation des étudiants et de médiation développées à Bibracte, où il a piloté plusieurs missions archéologiques. Avec l’aide de technologies et méthodologies récentes et adaptées, les découvertes se sont multipliées et leurs interprétations se sont affinées au cours des quatre dernières décennies. Bibracte est devenu un grand laboratoire d’étude de la civilisation des oppida celtiques, qui s’épanouit sur 1 500 km, du littoral atlantique jusqu’aux rives du Danube. « Depuis plusieurs années, les résultats des fouilles font systématiquement l’objet de projets de restitution auprès du grand public. La question se pose toujours de savoir ce qu’il convient de montrer in situ ou d’exposer à l’intérieur du musée, de manière complémentaire », explique Philippe Barral.

Les vestiges d’un vaste bâtiment public, une découverte majeure de ces dernières années, ont par exemple été valorisés sur place. Une terrasse carrée de 50 m de côté, supportant le bâtiment aujourd’hui disparu, a laissé apparaître deux états de construction de son mur de soutènement, l’un gaulois, l’autre romain. Les remblais de cette terrasse artificielle étaient, dans une première version, maintenus par un mur construit selon la technique du murus gallicus, une armature de poutres en bois horizontales maintenue par des fiches en fer, associée à un parement de pierre sèche, typique des constructions défensives gauloises ; Bibracte est l’un des rares exemples prouvant que cette technique était aussi employée pour la construction urbaine.

Ce premier mur tombé en ruines, la terrasse est légèrement étendue et bénéficie d’un nouveau mur de soutènement, édifié selon la méthode romaine : il s’agit cette fois d’un mur maçonné, qui présente en façade des pilastres en moellons de granite taillés, attestant une fonction décorative. Pour montrer cette évolution au public, le choix a été fait de mettre en lumière l’angle nord-est de la terrasse et ses deux murs successifs. « Le murus gallicus a fait l’objet d’une reconstitution, et le mur romain a simplement été consolidé, explique Philippe Barral. Cette restitution souligne la stabilité au cours du temps de certains éléments structurants de l’urbanisme de l’oppidum, le caractère monumental et ostentatoire de certaines réalisations publiques, et in fine l’évolution des techniques architecturales entre l’époque gauloise et l’époque romaine ».

Ce premier mur tombé en ruines, la terrasse est légèrement étendue et bénéficie d’un nouveau mur de soutènement, édifié selon la méthode romaine : il s’agit cette fois d’un mur maçonné, qui présente en façade des pilastres en moellons de granite taillés, attestant une fonction décorative. Pour montrer cette évolution au public, le choix a été fait de mettre en lumière l’angle nord-est de la terrasse et ses deux murs successifs. « Le murus gallicus a fait l’objet d’une reconstitution, et le mur romain a simplement été consolidé, explique Philippe Barral. Cette restitution souligne la stabilité au cours du temps de certains éléments structurants de l’urbanisme de l’oppidum, le caractère monumental et ostentatoire de certaines réalisations publiques, et in fine l’évolution des techniques architecturales entre l’époque gauloise et l’époque romaine ».

Espace des Celtes de La Tène © Laténium – Romain Do

Si le sol de Bibracte et ses dizaines d’hectares n’ont pas fini de livrer tous leurs secrets, d’autres sites semblent aujourd’hui épuisés. C’est le cas de La Tène dans le canton de Neuchâtel, dont le nom a été donné, en Europe, à la période archéologique (450 à 25 av. J.C.) également connue sous celui de Second âge du fer. Découvert en 1857, riche d’objets et de matériaux extrêmement bien conservés, le site de La Tène a permis de caractériser une civilisation celtique alors à son apogée, devenant même son étalon de référence. Célèbre au point d’avoir été la cible de nombreux pillages, le site a fait l’objet d’une énorme opération de fouilles systématiques conduites par l’Etat de Neuchâtel, avec le soutien de la Confédération suisse : le bras fossile de la rivière qui était l’écrin des trésors de La Tène est entièrement vidé en 1917, au terme de dix ans de travaux.

Au cours des décennies suivantes, les spécialistes ne manquent pas de déplorer l’insuffisance des données scientifiques qui ont accompagné l’opération. Les informations sont lacunaires, les objets dispersés à travers le monde et le site vidé de toute substance archéologique… Cette histoire, c’est Marc-Antoine Kaeser qui la raconte, et qui va contribuer à la poursuivre grâce à un rebondissement scientifique heureux.

Pour en savoir plus… Marc-Antoine Kaeser, La Tène, lieu de mémoire. Aux origines de l’archéologie celtique, Hauterive, Laténium, 2022

Enseignant-chercheur en archéologie pré- et protohistorique à l’université de Neuchâtel, Marc-Antoine Kaeser est aussi directeur du Laténium, musée d’archéologie neuchâtelois de réputation internationale, qui, comme son nom le laisse deviner, est en grande partie dédié à La Tène et à ses découvertes.

En 2003, à la faveur d’une fouille préventive, les archéologues ont enfin l’occasion de réinvestir le site abandonné. « Grâce à de nouvelles méthodes et technologies, il a été possible d’identifier les niveaux chronologiques d’occupation, et d’apporter enfin les éléments de contexte qui manquaient pour interpréter les anciennes découvertes. Les sondages réalisés par Gianna Reginelli Servais ont révélé quelques lambeaux de couches archéologiques oubliés, qui, à la manière de la pierre de Rosette de Champollion, ont servi de clé de compréhension pour des objets dégagés il y a un siècle et plus. »

Réinterroger les archives scientifiques est une recherche d’envergure lancée en 2007 avec le soutien du Fonds national suisse, à laquelle se livrent un grand nombre de collègues en Europe et jusqu’aux États-Unis, passionnés par ce prestigieux sujet. Un travail en réseau, entre universitaires et conservateurs, favorisé par l’essor des communications numériques, qui a permis de reconsidérer les collections du Laténium, du Musée Schwab (nouveau Musée de Bienne), des musées de Genève, du Musée historique de Berne, des musées du Wisconsin et de l’Illinois, du British Museum de Londres et du Musée d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye.

Des objets à l’origine jusque-là inconnue sont attribués à La Tène, et à l’inverse des faux sont éliminés : au fil des années, l’inventaire total porte à 4 500 les artefacts formellement identifiés pour la période, contre 2 500 auparavant. Certaines hypothèses scientifiques sont récusées. Ainsi Guillaume Reich, dans la thèse d’archéologie qu’il a soutenue en 2018 à l’UniNE, démontre que les dégradations sur les armes conservées au Laténium ne sont pas le fait de sacrifices rituels comme on le pensait jusqu’alors. « Les études de balistique et les expérimentations ont apporté la preuve que ces armes n’ont pas été endommagées volontairement, mais qu’elles ont toutes servi au combat. Cela remet en cause certaines représentations que nous avions sur les coutumes de l’époque », relate Marc-Antoine Kaeser.

Tirer de nouveaux enseignements de collections muséales anciennes participe pleinement d’une éthique archéologique prônant aujourd’hui la durabilité. « La démarche fait écho à une prise de conscience récente : les ressources archéologiques sont limitées, et nous avons encore beaucoup à apprendre dans les dépôts des musées. » Et elle fait les preuves de son intérêt pour la recherche et pour la connaissance, comme le démontre remarquablement ce programme sur La Tène.

Exposition temporaire Enfants du placard. à l’école de la clandestinité. © Aline Henchoz, Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds

Depuis tout juste cent ans, le Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds positionne ses activités autour du passé et du présent de la ville et de sa région. Il défend en parallèle une certaine idée de l’ouverture vers la société, un mouvement amorcé de longue date auprès du monde de la recherche. Ce n’est pas Francesco Garufo qui dira le contraire, lui qui a pris la direction du musée après avoir été historien à l’université de Neuchâtel. « Le musée s’appuyait sur des expertises scientifiques bien avant mon arrivée. Le fait d’être moi-même chercheur en histoire apporte un supplément en termes de propositions de sujets et de réseaux de collaboration. »

Le musée fonctionne en véritable écosystème autour d’un triptyque recherche, médiation scientifique et enseignement, comme en témoigne la récente exposition temporaire Enfants du placard à l’école de la clandestinité1, close en mars 2023. Issue d’un projet actuellement mené par Kristina Schulz à l’Institut d’histoire de l’UniNE, elle a été construite sur la base de textes émanant de chercheurs, d’étudiants de master et de l’équipe du musée.

Exposition temporaire Enfants du placard. à l’école de la clandestinité. © Aline Henchoz, Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds

Francesco Garufo raconte avoir invité d’anciens enfants du placard, aujourd’hui adultes, ainsi que leurs parents et leurs enfants, à témoigner sur place de leur vécu. « Les trois générations ont échangé dans l’enceinte de l’exposition sur ce phénomène de clandestinité, à la fois mémoire du passé et problématique actuelle. Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas toujours au fait de l’histoire familiale, ou encore certaines personnes demandent réparation à l’État. Amener les publics à s’interroger à partir d’une dimension historique, privilégier le débat autour de thèmes ouverts, c’est notre ambition et c’est ce type de musées qui aujourd’hui fait sens pour la société. »

Cette conception est également utile à la recherche, qui peut profiter de nouvelles données, prises sur le vif. Le musée devient un vecteur d’information à double sens. Les colloques de recherche accueillis à la Villa Sandoz font germer des idées pour des expositions futures, comme le séminaire organisé fin septembre en ethnomusicologie, qui pourrait donner lieu à un projet sur les usages de la musique.

Fort de ces échanges permanents, le musée prend ses marques pour répondre aux attentes de l’ICOM, l’Association internationale des professionnels de musées, et pour s’interroger sur ses pratiques. En collaboration avec l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie, et de l’Institut d’histoire, tous deux à l’UniNE, une nouvelle muséographie est prévue à l’horizon 2026. Elle confortera la vision d’un musée socialement inclusif et intégrera une dimension environnementale, dans le choix des sujets traités comme dans celui de l’aménagement des espaces, pour un musée durable et responsable.

Le musée du textile de Saint-Gall hier…

Ils ont été d’une importance majeure pour le développement industriel, économique et artistique en Europe, dès la seconde moitié du XIXe siècle et jusque dans les années 1920 : les musées industriels ou d’art industriel ont fleuri dans le sillage des expositions universelles et dans un contexte nouveau de concurrence internationale. Le South Kensington Museum ouvre ses portes en 1857, quelques années seulement après l’Exposition universelle de Londres, qui en 1851 exhibait pour la première fois des savoir-faire et spécificités techniques du monde entier. Celui qui sera plus tard rebaptisé Victoria and Albert Museum sert alors de modèle pour la création de la plupart des musées industriels de Suisse, dont le nombre atteint la dizaine entre 1862 et 1907.

En France, seul le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers né en 1794, possède la même fibre ; il apparaît comme une exception dans une tradition française qui se tournera plus volontiers vers les beaux-arts, ou arts décoratifs. Dans un musée industriel, il s’agit de mettre en avant le progrès technique et le design en suivant les étapes d’une chaîne de fabrication : des matériaux de base, des machines pour les transformer et des objets finis, qui, malgré une note artistique, ont vocation à être utiles et réalisés en série.

Céramiques, mobilier en bois, broderie, horlogerie…, les musées naissent sur le terrain d’activités industrielles locales, et présentent des visages multiples. C’est cette réalité complexe et un peu oubliée de l’histoire des musées en Suisse qu’Isaline Deléderray-Oguey a fait revivre dans sa thèse en histoire de l’art, conduite sous la cotutelle de Pierre-Alain Mariaux à l’UniNE et de Rosella Froissart à l’École pratique des hautes études de Paris, et qu’elle a soutenue en 2022. « Les musées industriels sont des institutions aux fortunes variées, aux sources très diversement conservées, aux ambitions et au rôle parfois assez dissemblables. Les exemples analysés montrent que leur concept est dynamique, évolutif dans le temps et dans l’espace. Les collections d’un musée peuvent considérablement changer, de même que la façon de les présenter et de les ordonner », explique la jeune chercheuse.

… et aujourd’hui.

Outre l’ambition d’éduquer le grand public au « bon goût », les musées industriels ont pour vocation d’améliorer le savoir-faire des artisans et de les former au design, en leur fournissant de nouveaux modèles d’inspiration créatrice. Les musées font ainsi partie d’un vaste ensemble à la fois pédagogique et économique comprenant école, bibliothèque, bureau de renseignements pour les ouvriers et apprentis, catalogue de brevets, et proposent conférences et expositions temporaires. « C’est par exemple de cette façon que le style Sapin, une déclinaison locale de l’Art nouveau, est né à l’école d’art de La Chaux-de-Fonds, là où Le Corbusier a été formé. »

L’accès à de nouveaux types de formation rend obsolètes celles dispensées par le biais des musées industriels. La plupart ferme dans les années 1920 en Suisse ; leurs collections sont pour l’essentiel conservées en archives dans les écoles d’art, mais leurs plus belles pièces font, ailleurs, toujours l’objet d’expositions. Deux musées ont réussi à passer l’épreuve du temps et, un siècle plus tard, poursuivent leur activité. Consacré au tissu, le Musée de Saint- Gall a renouvelé sa muséographie autour de thématiques contemporaines comme la mode ; il n’est plus adossé à une école, mais possède encore sa bibliothèque. Le musée de Winterthur, fondé en 1882 et l’un des plus anciens d’Europe, est toujours logé dans son bâtiment historique. Il continue à présenter les étapes d’une fabrication industrielle dans le cadre d’expositions revisitées, et le classement de ses collections, comptabilisant quelque 10 000 objets, procède d’un choix assez proche de celui des origines.

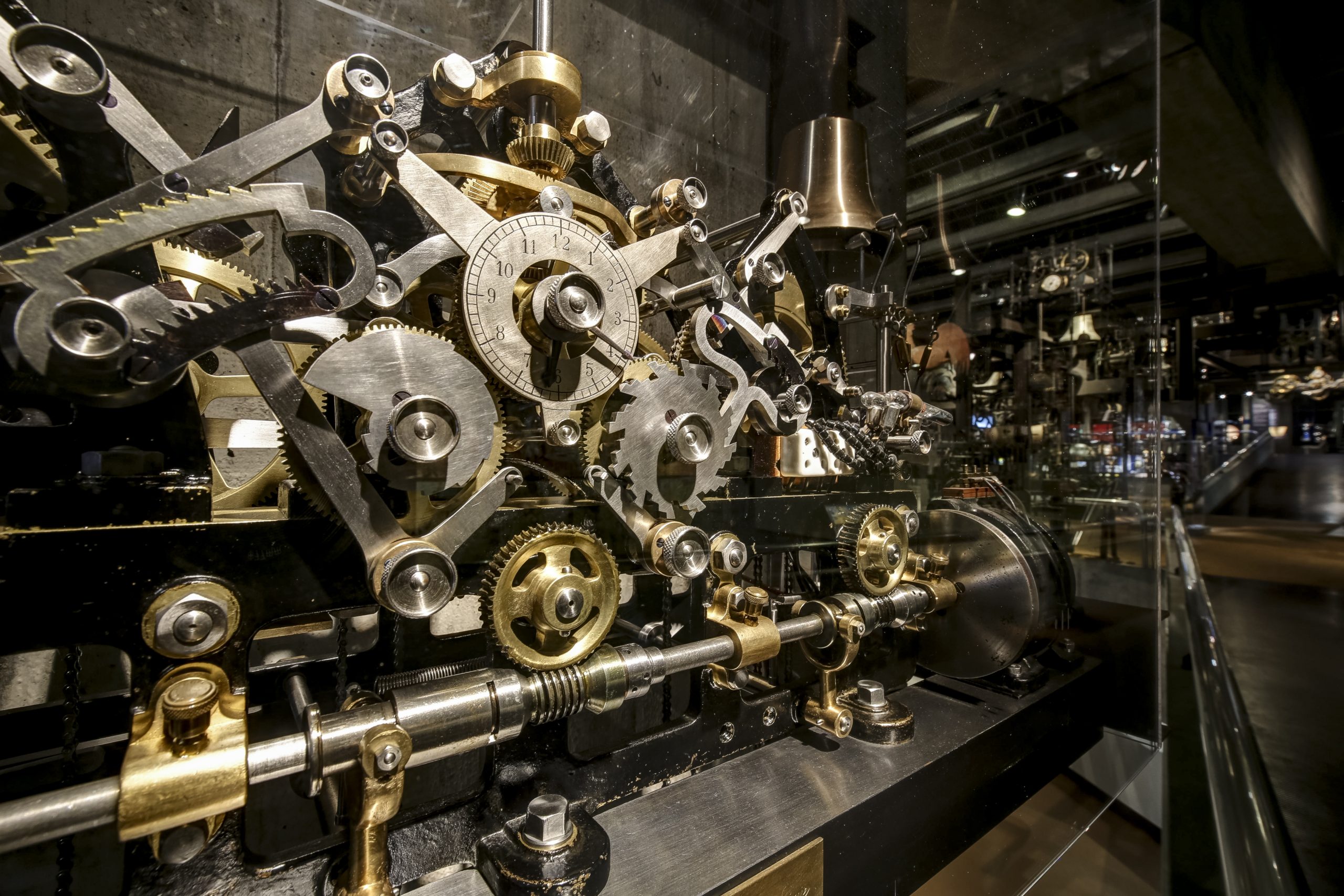

Horloge de clocher © MIH, Jess Hoffman

À sa naissance au début du siècle dernier, le Musée international d’horlogerie (MIH) de La Chaux-de-Fonds est lui aussi partie prenante d’une structure d’enseignement : la création d’une école d’horlogerie dans la ville, en 1865, s’accompagne de la constitution de prestigieuses collections, à l’origine à visée pédagogique. C’est à partir de 1902 que les chefs-d’œuvre mécaniques et esthétiques qu’elles renferment commenceront à être dévoilés au public. Sur la frise chronologique de l’histoire du musée, l’année 1974 est une date d’importance : c’est celle de l’inauguration du bâtiment avant-gardiste où le MIH s’installe dans le parc des musées de la ville, et qui réunit le musée proprement dit, un Centre de restauration en horlogerie ancienne et un Centre d’études interdisciplinaires du temps, qualifié d’importance mondiale pour la recherche.

Le MIH possède de riches collections et fonds documentaires, à l’origine de la création d’expositions pour le musée. En 2019 par exemple, L’heure pour tous, une montre pour chacun, conçue en collaboration avec l’Institut d’histoire de l’UniNE, était consacrée à la publicité horlogère du XXe siècle. Les avancées scientifiques sont elles aussi portées à la connaissance du public, comme dans le domaine du temps-fréquence, l’aspect sans doute le moins connu de la mesure du temps et pourtant aussi essentiel à notre quotidien que la lecture de l’heure : actuellement, une exposition semi-permanente et évolutive explique les horloges atomiques et leur incroyable exactitude ; elle montre leur évolution depuis les premiers modèles des années 1950 jusqu’à un prototype de fontaine atomique de dernière génération n’affichant qu’une seconde de dérive après trente millions d’années, tout juste offerte au musée par le laboratoire Temps-fréquence de l’UniNE.

Trophées Gaïa © MIH, V. Savanyu

Les interactions entre le MIH et le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur prennent une nouvelle impulsion avec la création de l’Institut « L’Homme et le Temps » en 1989. Le prix Gaïa, lui, date de 1993. Il met à l’honneur des femmes et des hommes pour leur engagement dans le domaine de l’horlogerie, dans trois catégories : artisanat-création ; esprit d’entreprise ; histoire-recherche. Lui-même titulaire d’un doctorat en histoire, Régis Huguenin-Dumittan est le conservateur du MIH. Il précise : « Dans le domaine horloger, le prix Gaïa est la seule récompense qui distingue une personne. Il valorise les carrières, les recherches, les créations ou les savoir-faire contribuant à améliorer la connaissance et le rayonnement de l’horlogerie sous toutes ses facettes. Les candidatures ne peuvent être portées personnellement, elles sont généralement adressées par l’entourage professionnel du candidat, et appréciées par des pairs réunis sous la forme d’un jury. »

Pierre-Yves Donzé, Francesco Garufo, Pierre Thomann, Laurent Tissot et Nico de Rooij figurent parmi les récipiendaires de cette distinction ces dernières années, pour les travaux de recherche en histoire, en physique ou en microtechnique qu’ils ont chacun menés à l’UniNE. Une bourse Horizon Gaïa est depuis 2019 également décernée aux jeunes dans les trois catégories, afin de les encourager dans leurs projets. Dans le cadre de sa formation à la HE-Arc Conservation-restauration, Zoé Snijders a été sélectionnée par le jury en 2020 pour mener une étude d’une horloge astronomique, comprenant la modélisation 3D des 23 complications du mécanisme. Un outil de médiation aujourd’hui à disposition du public au sein de l’exposition de référence du MIH.

Julien Gressot, lui, a reçu cette même distinction en 2022 dans le cadre de sa thèse en histoire des techniques, qu’il achève à l’UniNE sur la culture de la précision à l’époque de l’Observatoire de Neuchâtel, sous la direction de Gianenrico Bernasconi. À noter : pour la prochaine édition du prix Gaïa, les candidatures sont attendues jusqu’au 21 mars 2024…