Les peintures, les photographies, les dessins véhiculent différentes représentations du monde et de l’histoire. L’image parle et sa parole se diffuse, depuis les œuvres originales des grands artistes abritées dans les musées jusqu’à leurs reproductions déclinées à l’envi sur des objets du quotidien. Des objets pour lesquels sont également créées des illustrations originales, témoignant elles aussi que l’art et le quotidien ne sont jamais très loin.

La circulation des images et leur portée, des beaux-arts à l’imagerie populaire, sont au cœur des travaux d’Hélène Valance. Enseignante-chercheuse en anglais à l’université Marie et Louis Pasteur / laboratoire CRIT, Hélène Valance a une prédilection pour l’histoire nord-américaine ainsi exposée. Elle a aujourd’hui choisi de focaliser ses recherches sur les jeux de société et la façon dont ils racontent l’histoire des États-Unis, depuis la guerre de Sécession jusqu’à la Seconde Guerre mondiale.

« Les jeux de société étaient parfois coûteux, mais il était aussi possible de découper des puzzles, des plateaux et des pions dans les journaux. Les jeux sont des objets intéressants à étudier, en premier lieu parce qu’ils touchent des publics de tous âges et de toutes catégories sociales, jusqu’aux soldats à qui on donne des jeux de cartes pour s’occuper et tromper l’ennui », explique la chercheuse.

Du côté des éditeurs, on ne manque pas de se positionner par rapport à la marche du monde. Dans les jeux ayant la guerre de Sécession pour toile de fond, le point de vue nordiste est par exemple défendu par les jeunes sociétés d’édition Parker Brothers ou Milton Bradley (MB). Les perceptions de l’esclavage et les préjugés sur les Noirs américains se lisent dans des jeux qui, pour certains, reproduisent les gestes de violence dont sont victimes les esclaves, et pour d’autres déroulent le scénario de La case de l’Oncle Tom.

Le concept patriotique de « roman national » se décline dans les puzzles, batailles navales et autres jeux produits à cette époque, qui suivent le fil de l’histoire des États-Unis. Les conflits avec les populations autochtones, l’esclavage et les conquêtes impérialistes sont des sources inépuisables d’inspiration, et certains éditeurs n’hésitent pas à construire un jeu de façon à ce que, toujours, le gagnant soit américain. « Le jeu est un espace de liberté dans lequel les réinterprétations sont possibles, à l’inverse de l’histoire, figée et factuelle. La récurrence de certaines images contribue à la diffusion de ces interprétations. Mais les orientations données à l’histoire ne correspondent pas forcément à la réalité de l’opinion publique… »

Hélène Valance constate que de nombreux liens existent entre les jeux de société et la peinture académique, d’abord parce que l’imagerie populaire aime reprendre pour son propre compte les visuels de chefs d’œuvre artistiques.

C’est ainsi par exemple que le portrait de Georges Washington, peint en 1796 par Gilbert Stuart, devient l’as de cœur d’un jeu de cartes dit « des guerres séminoles », qui, dans la première moitié du XIXe siècle opposèrent les États-Unis à différents groupes autochtones, connus sous l’appellation collective de Séminoles.

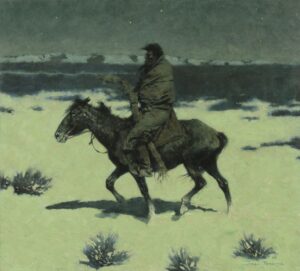

Un deuxième rapprochement témoigne que la « grande peinture », elle aussi, a ses façons de considérer la réalité historique. Les nocturnes, qui mettent en scène des paysages de nuit ou encore des scènes d’intérieur faiblement éclairées, sont à ce sujet particulièrement instructifs. Très prisé dans la peinture américaine au tournant du XXe siècle, le genre apparaît une trentaine d’années plus tôt sous les pinceaux de James Whistler, puis de Winslow Homer et de Frederic Remington.

S’il demande alors encore à convaincre, le nocturne impose peu à peu ses univers à mi-chemin entre rêve et réalité. Il nimbe de poésie les grandes cheminées et autres constructions peu flatteuses de l’ère industrielle. Il adoucit des réalités insoutenables, comme celle du génocide des autochtones. « La représentation d’un « Indien disparaissant » (Vanishing Indian), s’éloignant en haut d’une colline, entouré de nuit, est symbolique de cette mise à distance : le génocide devient une disparition. »

La nostalgie est ici sous-jacente, d’autres images l’évoqueront par la suite de manière plus explicite : des paquets de cigarettes aux maillots de football en passant par la bande dessinée ou le cinéma, la figure de l’Indien n’aura jamais été autant présente visuellement que depuis la quasi-extermination des peuples et cultures autochtones, et deviendra, ironie du sort, un emblème de l’identité américaine.

La nuit sert aussi à opérer la transition entre l’image traditionnelle de l’Amérique, celle de l’Ouest, des espaces sauvages et des canyons, et son image moderne faite de grandes villes et de gratte-ciels. « À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les paysages sont passés au filtre de la nuit. Transformés sous le coup de l’urbanisation, ils ne peuvent plus être regardés comme avant. Avec son esthétisme épuré et des codes qui tirent vers l’abstrait, le nocturne rend les bouleversements du paysage plus acceptables. »

Comme le font les jeux de société et plus généralement l’imagerie populaire, les nocturnes des grands maîtres interprètent, à leur manière, la réalité historique.