SOMMAIRE

– Dépister le cancer par une prise de sang

– Thérapies boostées par l’ or et le fer

– I3DM, le corps humain recréé en 3D

– Biosimul, un projet signé Biotika

– En bref et en direct des laboratoires…

– Accueil en 3D pour les soignants

– Vers une meilleure prise en charge des patients

Une prise de sang : c’est par ce moyen simple, non invasif et peu coûteux qu’il devient concevable de détecter certains cancers. Cette avancée étonnante et révolutionnaire est le fruit de travaux menés à la croisée de l’oncobiologie, de la génétique et de la bio-informatique sous la houlette des médecins Zohair Selmani et Alexis Overs au CHU de Besançon et au laboratoire RIGHT.

Derrière la banalité de l’acte envisagé se révèlent des investigations de pointe, entre intelligence artificielle et analyses biologiques de haute précision. Le procédé repose sur la détection de biomarqueurs spécifiques en biopsie liquide, pour lequel un brevet européen a été déposé et des tests sont en cours pour continuer à en éprouver la fiabilité. Ces marqueurs tumoraux, détectables à très faibles doses, ont été identifiés grâce à la compilation par machine learning de milliers de données biologiques publiques de différents cancers.

« Dans le cas du cancer du poumon, les données analysées concernent environ 400 patients, et représentent pour chacun d’eux plus de 450 000 cibles moléculaires potentiellement utiles pour déterminer des biomarqueurs », expliquent Zohair Selmani et Alexis Overs.

Grâce à l’algorithme qu’ils ont élaboré, les chercheurs ont mis en évidence une centaine de cibles communes à ces patients.

Ils en ont extrait six marqueurs, dont la combinaison constitue la signature tumorale la plus lisible d’un cancer du poumon. Outre la prouesse de réussir à repérer une telle signature en milieu liquide, l’originalité de la démarche réside dans le fait que les substances visées ne se trouvent habituellement pas dans le sang : leur présence signale donc une anomalie de façon certaine. « Ce sont des marqueurs épigénétiques, qui témoignent de la modification de l’expression de certains gènes de l’ADN sous l’influence de facteurs environnementaux. C’est cela qu’on vient détecter. »

L’étape d’identification de ces biomarqueurs a été suivie, avec succès, de plusieurs phases de tests biologiques, menés en collaboration avec la plateforme EPIGENExp de l’UFR Sciences et techniques à l’université Marie et Louis Pasteur, où les équipements et les compétences sont dévolus à cette jeune science qu’est l’épigénétique. La détection des biomarqueurs a été effectuée de façon comparative sur des échantillons sains et tumoraux, d’abord de tissus, puis de sang ; elle s’est révélée significative et conforme à la réalité.

Les tests se poursuivent aujourd’hui à grande échelle, permettant de vérifier la présence des biomarqueurs sur mille échantillons de sang de patients atteints d’un cancer pulmonaire. Leurs résultats devraient être connus dans les prochaines semaines. Sous réserve de validation, la méthode développée par Zohair Selmani et Alexis Overs permettrait, par une simple prise de sang donc, non seulement de déceler l’existence d’un cancer, mais aussi de spécifier l’organe atteint. Une avancée prometteuse pour le dépistage précoce des cancers.

Ses propriétés radiosensibilisantes font de l’or une particule très intéressante pour amplifier l’effet d’une radiothérapie sur une tumeur : de l’or placé dans une cellule cancéreuse absorbe plus fortement le rayonnement en cet endroit précis, ce qui renforce l’efficacité du traitement tout en limitant l’action délétère des rayons sur les cellules saines. Le fer, quant à lui, possède des propriétés magnétiques remarquables, utilisées en imagerie et notamment pour l’IRM, l’imagerie par résonance magnétique.

La combinaison de l’or et du fer est au cœur des recherches menées par le chimiste Stéphane Roux et son équipe au laboratoire Chrono-environnement, pour le développement de nanoparticules douées de capacités à la fois pour l’imagerie et la thérapie.

Les chercheurs réalisent des arrangements d’atomes de fer sur lesquels ils accrochent des particules d’or, selon une configuration originale qu’ils ont baptisée nanofleur, et qui permet d’exploiter les propriétés des deux éléments chimiques en même temps, et dans différents contextes. « Il est possible de suivre le cheminement de la nanofleur, et de la visualiser précisément. Quand elle a atteint la tumeur, on déclenche le traitement, exactement au moment où son effet pourra être amplifié par la présence des particules d’or. »

Une recherche en cours montre l’intérêt des nanofleurs pour la thérapie photothermique. Sous l’effet d’un rayon laser d’intensité modérée, l’or absorbe des infrarouges et restitue de la chaleur. Cette chaleur peut assouplir l’environnement d’une tumeur, susceptible d’agir comme une barrière empêchant les molécules thérapeutiques d’entrer dans les cellules cancéreuses. Cependant, si les particules d’or sont trop grosses, elles partent directement dans le foie ; si elles sont trop petites, elles n’absorbent pas assez de rayonnements infrarouges. « La recherche atteste que l’assemblage de petites particules d’or en nanofleurs promet d’augmenter leur capacité d’absorption des rayons, tout en respectant le principe d’une élimination par voie rénale », explique Stéphane Roux.

D’autres travaux menés par l’équipe montrent que les nanofleurs sont capables d’immunomodulation : sous l’influence d’un laser, elles peuvent faire passer des cellules macrophages d’un état pro-inflammatoire à un état anti-inflammatoire, et inversement. Dans le premier cas, cette faculté pourrait être utile dans le traitement des maladies cardio-vasculaires et leurs corollaires, comme l’artériosclérose. Dans le second cas, l’action pro-inflammatoire des macrophages est dirigée vers la destruction de cellules cancéreuses. Cette avancée scientifique sur l’immunomodulation des cellules macrophages a fait l’objet d’une demande de dépôt de brevet en 2024.

Un autre brevet concerne l’augmentation du temps de circulation des particules d’or dans l’organisme, afin d’accroître leur efficacité. Une mission assurée par des transporteurs biodégradables : la nanofleur en est un, le PLGA en est un autre. Les chercheurs ont en effet réussi à encapsuler les particules d’or dans ce polymère traditionnellement utilisé en médecine. Ils ont également apporté la preuve qu’il est possible d’ajouter un agent anti-cancéreux aux particules d’or dans un enrobage de PLGA, ce qui permettrait d’associer radio- et chimiothérapie dans un même traitement.

Soutenus par la SATT Sayens, les travaux des chimistes Stéphane Roux, Rana Bazzi et Gautier Laurent au laboratoire Chrono-environnement, menés en collaboration avec Arnaud Béduneau, chimiste spécialisé en technologie pharmaceutique au laboratoire RIGHT, ont fait l’objet de la création de la start-up Orinova en octobre 2024, dont l’objectif est la réalisation d’essais cliniques sur la base de ce concept.

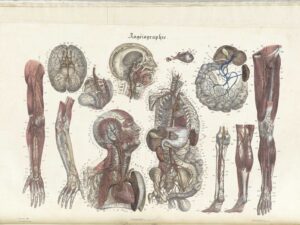

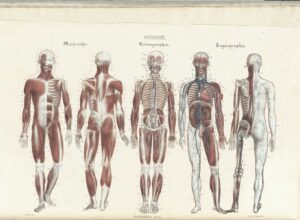

Sur les paillasses de la plateforme I3DM, des échantillons de différentes carnations de peau, un poignet sectionné laissant apparaître os, muscles et tendons, un crâne dans lequel une ouverture est pratiquée : autant d’objets réalisés par impression 3D à partir d’imageries médicales de patients. De la pointe des orteils au sommet de la tête en passant par tous les organes, l’anatomie humaine et ses pathologies sont recréées sur commande dans ce lieu consacré à l’impression 3D.

La plateforme est déclarée à l’ANSM, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour la fabrication de dispositifs médicaux sur mesure de classe 1, qui, des modèles anatomiques aux gouttières dentaires, concerne une grande variété de dispositifs non implantables. La plateforme I3DM a été fondée en 2020 par Christophe Meyer, chef du service de chirurgie maxillo-faciale et stomatologie du CHU de Besançon, et Aurélien Louvrier, chirurgien spécialiste de cette même discipline, tous deux également enseignants-chercheurs à l’UMLP / laboratoire SINERGIES.

Leur objectif ? Concevoir et fabriquer des objets médicaux tridimensionnels et les mettre à disposition de l’ensemble de la communauté hospitalo-universitaire. C’est ainsi qu’a par exemple été créé, à partir d’une imagerie 3D de l’oreille la plus précise au monde, un modèle à grande échelle destiné à faciliter la compréhension et l’apprentissage de l’anatomie de cette région pour les étudiants en santé de l’UMLP.

L’impression 3D concerne non seulement les membres et organes du corps, mais aussi leurs pathologies, comme les anévrismes cérébraux, domaine qui a récemment donné lieu à un projet de recherche clinique prometteur, sous la direction de Guillaume Charbonnier, neurologue interventionnel au CHU de Besançon. À partir d’imageries préopératoires, la reproduction fidèle des vaisseaux intracrâniens présentant un anévrisme chez un patient donne la possibilité aux spécialistes de préparer l’intervention et d’optimiser la stratégie de prise en charge. Le dispositif 3D est aussi un modèle sur lequel les praticiens et les étudiants de 3e cycle peuvent s’exercer avant l’opération, suivant le principe : « Jamais la première fois sur le patient ! »

Outre les améliorations en termes de sécurité et de confort opératoire que représente le recours aux dispositifs médicaux imprimés en 3D, pour le patient comme pour le médecin, le gain financier apparaît également important : « Pour cette seule application des anévrismes intracraniens, l’impression 3D laisse espérer une diminution des coûts de prise en charge de plus de 100 000 € par an par rapport aux coûts qu’engendre habituellement au CHU la préparation à ces interventions », estiment les chercheurs. Une étude médico-économique précise, effectuée dans le cadre d’une thèse de sciences, est actuellement en cours à ce sujet.

Les étapes-clés du processus, segmentation des images médicales, planification chirurgicale et modélisation des dispositifs médicaux, sont maîtrisées par Camille Coussens, l’une des premières ingénieures à mettre à disposition ses compétences en matière d’ingénierie biomédicale dédiée à l’impression 3D dans un hôpital en France. Lorsque Camille Coussens quitte des yeux ses écrans et les images à partir desquelles elle va construire ses modèles, elle a huit imprimantes de dernière génération à sa disposition, toutes dédiées à des applications en santé.

Dernière acquisition de la plateforme, cofinancée par l’Union européenne et la Région Bourgogne – Franche-Comté : une imprimante Polyjet Stratasys J850, équipée de 1 600 buses d’impression, capable d’imprimer simultanément huit résines différentes, avec une résolution de 14 micromètres par couche. « C’est un outil formidable pour la recherche, qui va permettre de développer des projets avec les équipes de différents laboratoires », se réjouit Éléonore Brumpt, radiologue et enseignante-chercheuse à l’UMLP / laboratoire SINERGIES, et qui est responsable à I3DM des relations avec l’université.

« Hormis ses performances techniques, le caractère innovant de la plateforme réside dans son intégration au système hospitalier et dans son ouverture aux différentes spécialités du CHU, à l’université et à l’ensemble du territoire régional, I3DM ayant reçu en 2024 la labellisation Plateforme universitaire Territoire Bourgogne – Franche-Comté », souligne Christophe Meyer en conclusion.

L’une des dernières innovations développées dans les locaux de Biotika concerne la mise au point d’un simulateur pour l’endoscopie digestive basse, ou coloscopie, à usage de formation pour les internes du CHU de Dijon.

Biotika est un concept pédagogique développé à l’ISIFC depuis vingt ans, sous la forme d’une entreprise universitaire réunissant des étudiants rémunérés en crédits ECTS pour le travail qu’ils effectuent sous la supervision de professionnels. Un modèle récompensé par des prix à l’international, et dont la qualité a été validée en France par une norme spécifique au domaine des dispositifs médicaux. Le concept Biotika permet de faire émerger des projets innovants puis de les rendre matures.

« Tous les aspects du développement d’un produit sont examinés à la loupe, aussi bien en termes de technique et de sécurité, que de propriété industrielle ou de réglementation », expose Vincent Armbruster, directeur de l’ISIFC. L’exécution des commandes qui sont confiées à l’entreprise suit des cahiers des charges précis et parfois évolutifs, comme ici avec le projet BioSimul, débuté en 2018 et qui fait aujourd’hui l’objet d’un cinquième prototype d’endoscope.

« Les besoins en formation sont souvent spécifiques et les hôpitaux disposent de plus en plus de centres de simulation. Une entreprise telle que Biotika peut fournir les dispositifs spécialisés attendus, pour un coût moindre que les solutions génériques proposées sur le marché », explique Sébastien Euphrasie, enseignant-chercheur en électronique à l’ISIFC / Institut FEMTO-ST, et responsable du projet BioSimul.

Une version précédente du simulateur, exploitant un colon de bovin, est aujourd’hui utilisée en routine au CHU de Dijon pour que les étudiants en médecine s’exercent aux gestes de l’endoscopie. Dans le prototype préparé actuellement s’ajoutera un colon artificiel pour qu’ils puissent s’entraîner à défaire les boucles coliques, comme l’indiquent à Biotika Roméo Oudin, chef de projet, Laura Dugenest et Élisa Le Tertre, ingénieurs R&D, qui tous trois composent la team Biosimul et terminent leur deuxième année à l’ISIFC.

Les étudiants-entrepreneurs bénéficient d’équipements pour la caractérisation des matériaux et l’impression 3D, installés dans les locaux de Biotika à Temis Santé, et des moyens des plateformes technologiques de l’Institut FEMTO-ST ou I3DM. Une vingtaine d’étudiants sont engagés chaque année dans la réalisation de dispositifs médicaux innovants à Biotika.

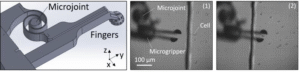

Des cellules sous contrôle… Dans le projet BioImp qui fait suite à d’autres projets portant sur le développement de systèmes microrobotiques, Aude Bolopion et ses collègues de l’Institut FEMTO-ST vont travailler à rendre mature, et plus facile d’utilisation pour les biologistes, la puce fluidique dont ils avaient précédemment démontré la validité de concept. Les compétences en microrobotique et automatique développées de manière spécifique par l’équipe, permettent de mouvoir et de positionner précisément des cellules une à une, ici à l’intérieur d’un fluide et grâce à un champ électrique contrôlé. En mettant en contact proche une cellule tumorale et une cellule immunitaire (plus précisément un lymphocyte) chargée de la combattre, la puce fluidique permettra d’observer et de qualifier les interactions qui se créent entre elles. L’objectif est de développer des dispositifs de tests automatisés sur cette base, en vue d’assurer la mise au point de biomédicaments personnalisés pour un patient (voir l’article Biothérapies et microtechnologies se conjuguent dans un projet ambitieux paru dans le journal en direct n°315 novembre-décembre 2024).

Des puces à la place des cobayes… La reproduction de tissus humains sur un microsystème biologique, ou « organe sur puce », est une voie prometteuse pour étudier une pathologie ou tester des médicaments. Si elle fait espérer limiter l’expérimentation animale, voire s’y substituer, elle s’avère d’ores et déjà plus performante que la culture cellulaire traditionnelle. Dans le cadre d’une recherche sur des tumeurs du cerveau, menée à l’Institut FEMTO-ST par Agathe Figarol, spécialiste en bio-ingénierie, la vascularisation du cerveau est ainsi reproduite à l’échelle du micromètre dans ces puces. Pour parvenir au résultat voulu, des vaisseaux à base de gélatine, enrobés d’hydrogel, sont actuellement à l’étude : ce genre de matériau permet de reproduire les sinuosités qui caractérisent les vaisseaux sanguins. La composition de l’hydrogel, la forme des moules, la communication entre les cellules sont autant de paramètres considérés dans cette recherche qui mêle, à la croisée de la biologie et de l’instrumentation médicale, l’ingénierie tissulaire, la microfluidique, les technologies des semi-conducteurs et la culture de cellules humaines.

La bonne dose d’oxygène… En cas d’insuffisance cardiaque ou pulmonaire très sévère, les membranes d’oxygénation extra-corporelle (ECMO) utilisées dans les hôpitaux assurent la supplémentation du sang en oxygène pour éviter un dysfonctionnement des organes vitaux qui peut être fatal pour le patient. Praticien hospitalier et chercheur au laboratoire SINERGIES, Hadrien Winiszewski a mené une étude auprès de soixante patients, entre 2022 et 2024 au CHU de Besançon, pour vérifier l’intérêt de contrôler cet apport, d’autres études ayant déjà suggéré que trop d’oxygène pourrait, de manière contreproductive, aggraver les dysfonctionnements des organes. Si la recherche actuelle n’a de ce point de vue pas mis en évidence de différence notable entre la dose physiologique indispensable et un apport plus important d’oxygène, elle permet d’adapter les pratiques pour une optimisation de la délivrance d’oxygène, et d’envisager d’autres études pour une gestion plus fine des paramètres de la machine.

L’intelligence artificielle admise en réanimation… La sédation, qui atténue la vigilance et les sensations, et l’analgésie, qui supprime la sensibilité à la douleur, sont effectuées en routine en service de réanimation. Piloté par Amir Hajjam El Hassani (UTBM / SINERGIES) en collaboration avec le CHU de Besançon et l’entreprise CISTEO Médical, le projet ALISON++ prévoit d’optimiser ces pratiques en recourant à l’intelligence artificielle. Les dispositifs de monitoring couplés à l’IA visent une surveillance continue et en temps réel du niveau de sédation et d’analgésie, pour une prise en charge individualisée des patients qui leur promet davantage de sécurité, de confort, et des soins plus adaptés. Le modèle mis au point intègre différentes technologies d’intelligence artificielle, résultant de quinze ans de recherches au laboratoire SINERGIES ; il a déjà fait l’objet d’applications dans d’autres domaines de la santé, avant de se décliner dans le projet ALISON++, qui vient de débuter (2025-2028).

Un soutien-gorge taillé pour le dépistage du cancer… CBRA, acronyme anglais pour soutien-gorge connecté, détecte de façon précoce, non invasive et sans radiation des anomalies dans les tissus mammaires. Un dépistage assuré en trente minutes, que la mammographie pourra ensuite compléter pour établir un diagnostic précis.

CBRA allie plusieurs technologies, notamment des capteurs thermiques, qui enregistrent une carte thermique de la zone mammaire, et l’intelligence artificielle, pour élaborer des algorithmes de détection par apprentissage automatique. Depuis 2022, cinquante patientes se prêtent à des essais cliniques qui se terminent en ce début juillet, et qui sont jugés prometteurs. Les recherches se poursuivent pour améliorer le dispositif et rendre le soutien-gorge accessible à toutes les morphologies. CBRA, premier projet de ce genre en France, est piloté par Zeina Al Masry, enseignante-chercheuse en mathématiques appliquées à SUPMICROTECH / Institut FEMTO-ST. Retrouvez son interview sur le site de SUPMICROTECH.

Qu’elle s’affiche en 2D ou 3D, inclue ou non de la réalité virtuelle ou augmentée, l’image est un instrument puissant au service de nombreuses applications.

L’équipe Imagerie de la HE-Arc Ingénierie développe depuis des années de nombreux projets pour le domaine de la santé, comme ce serious game qui, mis au point avec des ergonomes, met des salariés dans une situation de travail virtuelle et évolutive pour déterminer et potentiellement corriger les conditions d’apparition de troubles musculo-squelettiques (TMS). (Image 1)

Certains outils sont directement destinés aux soignants. Un serious game 3D a par exemple été mis au point pour mettre virtuellement en situation délicate les personnels impliqués dans les soins palliatifs. Il s’agit de les aider à identifier leurs forces et faiblesses en « compétences douces », comme la gestion du stress ou l’empathie, des soft skills permettant une meilleure prise en charge de leurs patients. (Image 2)

Un autre « jeu sérieux », actuellement en cours de prototypage, s’adresse aux infirmières et infirmiers pour les aider à mieux gérer leurs temps, et en particulier leur pause, et par là même leur fatigue physique ou émotionnelle. Un autre encore vient en soutien à une formation aux premiers secours pour le personnel employé dans les crèches.

Synthèse d’images, modélisation géométrique et utilisation de l’intelligence artificielle, ces outils requièrent tous des technologies de pointe et font l’objet de longues phases de développement, de leur conception à leur déploiement sur le terrain, en passant par différentes étapes de tests.

Dans un projet actuellement mené avec le CHUV de Lausanne et Pierre-Nicolas Carron, le chef du service des urgences de l’hôpital, Stéphane Gobron et ses collaborateurs à la HE-Arc travaillent à la mise au point d’un outil de « simulation gamifiée »1, pour que les nouveaux personnels du service puissent connaître les lieux avant leur arrivée. Une démarche pertinente dans un service qui se montre géographiquement vaste et complexe, et où l’urgence est de mise. « L’objectif est d’aider les nouveaux arrivants à plus vite se repérer, à mieux identifier les lieux, le personnel permanent et le fonctionnement du service. »

Grâce à un simple lien reçu par mail, chacun peut entrer dans une reconstruction 3D du service plus vraie que nature. Une présentation immersive originale, assortie de différentes « quêtes » dont le succès conditionne l’accès à d’autres tâches cachées. Les questions sont professionnelles ou de l’ordre de la relation, puisque les personnels déjà en place, et qui apparaissent dans la simulation, se prêtent au jeu en livrant une anecdote qui permet de mieux les connaître. « La mise en situation donne aussi l’occasion aux personnes de se rapprocher », relève Stéphane Gobron.

Cet outil de simulation, né d’un projet de recherche pour lequel une publication scientifique est en cours, sera opérationnel au service des urgences de l’hôpital après les dernières phases de test et de développement.

Aux urgences toujours, c’est aux patients et aux familles qui ne maîtrisent pas bien le français ou qui ont des difficultés à communiquer que s’adresse MARTI, une solution imaginée pour améliorer la communication avec les soignants.

Une communication de mauvaise qualité est en effet associée à une prise en charge moins efficace pour les patients, depuis l’accès aux soins jusqu’au suivi. Elle contribue également à une surcharge de travail et à un stress accru pour les soignants, ainsi qu’à un alourdissement global du parcours de soins pour le système de santé. Accessible sur smartphone ou sur une tablette fournie par le service, MARTI est proposée dans les langues les plus utilisées par les patients allophones en France, et imagée de pictogrammes pour aider à la compréhension.

MARTI donne la possibilité au patient, pendant le temps d’attente précédent la consultation médicale, de consigner les premières informations le concernant, antécédents, traitements en cours, allergies…, et de décrire les symptômes l’ayant conduit aux urgences.

Mise au point par une équipe d’urgentistes emmenée par le médecin Quentin Paulik aux Hospices civils de Lyon, objet de la création d’une start-up qui vise sa commercialisation, l’application est aujourd’hui accompagnée dans son développement par le Centre d’investigation clinique (CIC) du CHU de Besançon.

« Le principe de MARTI a été validé par différents tests. Il va désormais faire l’objet d’une étude clinique dans le cadre des urgences pédiatriques, pour mesurer son efficacité sur la communication avec des familles allophones », explique Jean-Baptiste Pretalli, chargé de recherche au CIC.

La phase de recrutement est en cours au CHU de Besançon et à l’hôpital Nord Franche-Comté, auprès de couples majeurs et parents d’enfants de moins de quatorze ans. L’enquête permettra de mesurer la satisfaction des patients et des soignants, et de vérifier la qualité ergonomique de l’application. L’analyse et la publication des conclusions de cette étude pilote sont attendues pour août 2026. Si l’intérêt de la démarche se voit confirmé, l’application MARTI pourrait être adaptée à d’autres situations de consultations de soins.

Inscrits dans un écosystème régional particulièrement impliqué dans le domaine, les départements de recherche de l’Institut FEMTO-ST développent de nombreux projets autour des problématiques de santé.

C’est pour fédérer ces recherches, leur donner davantage de visibilité, favoriser les échanges avec le monde socio-économique et établir plus de liens avec la formation que Biom@x a été mis en place.

Axe de recherche, réseau d’acteurs de la santé, guichet unique pour les entreprises, Biom@x c’est tout cela à la fois. Avec pas moins d’une centaine de projets menés à différentes échelles, la molécule, la cellule, l’organisme et enfin la société, c’est l’ensemble de la démarche en santé qui est couverte par les investigations des chercheurs.

Des nanobiologies aux neurosciences en passant par la microrobotique, l’imagerie ou l’intelligence artificielle, pour ne citer que quelques exemples des compétences humaines et technologiques qui jalonnent cette longue chaîne, Biom@x est un point d’ancrage et un lieu d’échange, dont on peut contacter les responsables, Agathe Figarol et Jean-Julien Aucouturier, à l’adresse biomax@femto-st.fr.