SOMMAIRE

– La réponse des sols

– Restaurations en forêt de Chaux

– Les tourbières, de sujet scientifique en préoccupation politique

– Une carte de France des tourbières

– Méthode imparable pour détection de tourbe

– Prises de conscience

– Connexions souterraines dans les Alpes

– Pyrénées : Une vie subaquatique insoupçonnée

Discrets au point de se faire un peu oublier dans la perception que nous avons des paysages, les milieux humides ne sont pas moins porteurs d’enjeux écologiques de premier plan. Comme les rivières, les lacs, les eaux souterraines ou les forêts, avec lesquelles ils entretiennent des liens privilégiés, ils méritent d’être préservés et protégés.

Discrets au point de se faire un peu oublier dans la perception que nous avons des paysages, les milieux humides ne sont pas moins porteurs d’enjeux écologiques de premier plan. Comme les rivières, les lacs, les eaux souterraines ou les forêts, avec lesquelles ils entretiennent des liens privilégiés, ils méritent d’être préservés et protégés.

C’est dans cet objectif qu’en France, le Code de l’environnement définit ce que sont les zones humides. « Zone » et non « milieu », la distinction a son importance. Le terme réglementaire zone humide est plus restrictif que celui de milieu humide, enrichi par la prise en compte de fonctions écologiques et hydrologiques, selon une vision scientifique concernant de fait des espaces plus importants.

Mortes, fossés, prairies alluviales, tourbières, les zones humides sont caractérisées en premier lieu par la présence d’eau en surface et/ou dans les sols, en tout ou partie de l’année. D’autres critères réglementaires aident à les identifier de façon catégorique du point de vue de la loi. Un inventaire de ces espaces a pu être réalisé sur cette base ces dernières années en France hexagonale, et porté à la connaissance des acteurs de l’environnement. La Franche-Comté s’était montrée pionnière en la matière, avec des recensements déjà effectués au laboratoire Chrono-environnement de l’UMLP.

Le pédologue Éric Lucot en est l’un des artisans. Son expertise de l’étude des sols, qui le conduit de la forêt de Chaux en région à la Guyane française, est aujourd’hui mise à contribution par les législateurs en vue de dresser les inventaires des zones humides dans les territoires ultramarins. « Il convient d’adapter aux zones tropicales françaises les critères et les protocoles qui ont guidé la rédaction des textes réglementaires en hexagone. En Guyane par exemple, où l’urbanisation est exponentielle, ces dispositions veulent aider à préserver les savanes humides et la biodiversité très importante qu’elles abritent. »

Le pédologue Éric Lucot en est l’un des artisans. Son expertise de l’étude des sols, qui le conduit de la forêt de Chaux en région à la Guyane française, est aujourd’hui mise à contribution par les législateurs en vue de dresser les inventaires des zones humides dans les territoires ultramarins. « Il convient d’adapter aux zones tropicales françaises les critères et les protocoles qui ont guidé la rédaction des textes réglementaires en hexagone. En Guyane par exemple, où l’urbanisation est exponentielle, ces dispositions veulent aider à préserver les savanes humides et la biodiversité très importante qu’elles abritent. »

Le chercheur peut s’appuyer sur des données issues d’études menées sur ces terrains depuis plus de vingt ans. En forêt de Chaux, les suivis systématiques des niveaux des nappes d’eau sont automatisés depuis 2008 et menés à une fréquence biquotidienne. Ils sont corrélés à des analyses de sols, effectuées selon des approches géologique et chimique.

Les résultats montrent que les précipitations sont suffisantes pour que les nappes souterraines se régénèrent chaque année, mais que ces réservoirs d’eau se remplissent de plus en plus irrégulièrement. « Le changement climatique provoque plus de sécheresses que par le passé, et, ponctuellement, d’intenses précipitations. C’est un scénario qui était annoncé par les modèles, mais qui se produit avec plusieurs décennies d’avance. » De très grosses averses tombent aujourd’hui sur la forêt de Chaux, comme cela existe en Guyane !

Mais les sols ne se comportent bien sûr pas de la même manière. L’analyse du fonctionnement des nappes en Guyane témoigne de la présence de deux nappes superposées qui fluctuent très rapidement selon les pluies.

Mais les sols ne se comportent bien sûr pas de la même manière. L’analyse du fonctionnement des nappes en Guyane témoigne de la présence de deux nappes superposées qui fluctuent très rapidement selon les pluies.

« Le sol est perméable, et il faut vraiment beaucoup de pluie pour que l’eau puisse former une nappe. Le stockage très court de l’eau et les variations des nappes ont une influence certaine sur le fonctionnement de la forêt amazonienne et la disponibilité de l’eau pour les plantes. »

En forêt de Chaux, en cas d’année bien arrosée, la quantité d’eau stockée dans les sols peut à l’inverse être spectaculaire. Là aussi, quoique d’une autre manière, ce n’est pas sans conséquence sur l’écosystème. Et c’est un vrai défi pour les gestionnaires de la forêt.

Le reboisement de parcelles en chênes sessiles est par exemple une expérience décevante : si ces arbres sont résistants à la sécheresse, ils supportent moins bien l’humidité que leurs cousins les chênes pédonculés, naturellement présents dans la forêt comtoise.

Les résultats des recherches, en témoignant de conditions insoupçonnées d’humidité dans les sols, expliquent pourquoi les plants n’ont pas résisté, et montrent que le chêne pédonculé reste une essence de choix, qu’il convient de protéger le mieux possible des épisodes de sécheresse.

La pluie et la hauteur des nappes ne sont pas les seuls paramètres en jeu : la circulation de l’eau est d’une importance cruciale pour le bon fonctionnement de l’écosystème de la forêt de Chaux, dont plus de la moitié est qualifiée en milieu humide.

Des expériences de restauration de ruisseaux visent ainsi à contrer les effets néfastes des drainages réalisés au milieu du XXe siècle pour faciliter l’extraction du bois et la gestion de la forêt. Grâce au comblement partiel des fossés qui les canalisaient, certains ruisseaux ont repris le cours de leurs méandres naturels et peuvent à nouveau irriguer les sols et alimenter plus longuement les rivières. « S’il est impossible de restituer l’état initial de la forêt, on peut de cette façon lui redonner une part de son naturel », estime Éric Lucot, preuves à l’appui.

Des expériences de restauration de ruisseaux visent ainsi à contrer les effets néfastes des drainages réalisés au milieu du XXe siècle pour faciliter l’extraction du bois et la gestion de la forêt. Grâce au comblement partiel des fossés qui les canalisaient, certains ruisseaux ont repris le cours de leurs méandres naturels et peuvent à nouveau irriguer les sols et alimenter plus longuement les rivières. « S’il est impossible de restituer l’état initial de la forêt, on peut de cette façon lui redonner une part de son naturel », estime Éric Lucot, preuves à l’appui.

Dès 2010, après une première série de travaux de restauration, une présence plus importante de l’eau est mise en évidence avec des durées d’écoulement des ruisseaux temporaires augmentées de plusieurs semaines au printemps, accompagnées d’un renouveau de la biodiversité. Les résultats des mesures enregistrées entre 2018 et 2022, consignés dans un rapport édité en 2024, confirment que les méthodes de restauration fonctionnent. « À 30 cm de profondeur, une nappe alimentée par un ruisseau non restauré ne reste en place que quelques jours. Cette durée est portée à plus d’un mois après que ce ruisseau a été restauré. »

Les chercheurs observent que ce surplus d’eau n’affecte pas les essences naturellement présentes en forêt de Chaux, comme les chênes, les charmes et les noisetiers, mais qu’il peut être délétère pour des jeunes plants, notamment de hêtre. Pour contrôler l’évolution de l’état sanitaire des arbres dans un contexte d’humidité à la fois historique et nouveau, des placettes de suivi de la santé et de la croissance des arbres ont été mises en place avec le concours de l’Office national des forêts (ONF) et de l’Observatoire des forêts comtoises. Les chercheurs espèrent y trouver la confirmation de leur hypothèse : l’humidité serait un facteur d’amélioration de l’état sanitaire des arbres, et offrirait des conditions plus favorables à la forêt pour résister au changement climatique et s’y adapter.

Milieux humides par excellence, les tourbières jouent un rôle de réservoir de carbone susceptible de s’inverser : lorsqu’elles sont dégradées en raison de leur exploitation pour les besoins des activités humaines, elles ont tendance à libérer le carbone qu’elles ont piégé au fil du temps en rejetant du gaz carbonique dans l’atmosphère, un processus amplifié par le réchauffement des températures.

Ces rejets sont ainsi estimés à près du double des émissions de CO2 de tout le secteur aérien mondial actuel. Les tourbières, dont les surfaces sont notamment très importantes en Russie, au Canada et en zone tropicale, concentrent un tiers du carbone présent dans les sols à travers le monde.

Ces rejets sont ainsi estimés à près du double des émissions de CO2 de tout le secteur aérien mondial actuel. Les tourbières, dont les surfaces sont notamment très importantes en Russie, au Canada et en zone tropicale, concentrent un tiers du carbone présent dans les sols à travers le monde.

Partout, lutter contre leur détérioration est essentiel pour limiter la production de gaz à effet de serre, et pour protéger l’écosystème qui leur est si particulier. C’est un impératif que la communauté européenne a formulé dans une loi sur l’environnement datant de 2024, qui impose à ses États membres de rendre une partie de ces milieux humides à nouveau fonctionnelle, selon un agenda des plus clairs : 30 % des tourbières européennes à usage agricole devront être restaurées en 2030, 40 % en 2040, et 50 % en 2050.

Dans ce contexte, les recherches menées de longue date par l’écologue Daniel Gilbert à Chrono-environnement sont une aubaine, apportant des connaissances sur l’écosystème lui-même comme sur les techniques permettant de l’étudier sur le terrain. L’observatoire installé dans le cadre de la ZAAJ1 et du SNO tourbières2 à Frasne (25), qui recueille des données depuis plus de quinze ans sur la tourbière comtoise, est à ce titre un dispositif très original en France. Par ailleurs, pour pouvoir aller plus loin dans les recherches, Daniel Gilbert explique qu’ « il devenait nécessaire de disposer d’un inventaire des tourbières en France, indiquant leurs caractéristiques et leur niveau de dégradation ».

En 2021, la doctorante Lise Pinault s’attaque à la tâche sous sa supervision. Les résultats de son travail de thèse en biologie des populations et écologie, présentés en avril dernier à l’UMLP, s’inscrivent donc dans le cadre on ne peut plus porteur des nouvelles préoccupations environnementales émises par l’Union européenne.

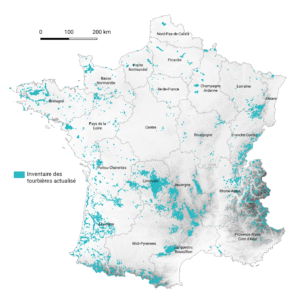

Des préoccupations partagées par les gestionnaires au niveau local. Très nombreux à s’être investis pour soutenir la démarche, ils ont facilité l’accès des chercheurs au terrain et affecté des personnels à la réalisation de carottages. L’ensemble du territoire français a été quadrillé, permettant d’élaborer une carte exhaustive et inédite des tourbières en France. Cette projection prend le relais d’un premier travail de recensement, très précis mais partiel, datant de 1949, qu’une vingtaine de volontaires à vélo avait réalisé pour les besoins d’approvisionnement en tourbe de chauffage de la population d’après-guerre.

Des préoccupations partagées par les gestionnaires au niveau local. Très nombreux à s’être investis pour soutenir la démarche, ils ont facilité l’accès des chercheurs au terrain et affecté des personnels à la réalisation de carottages. L’ensemble du territoire français a été quadrillé, permettant d’élaborer une carte exhaustive et inédite des tourbières en France. Cette projection prend le relais d’un premier travail de recensement, très précis mais partiel, datant de 1949, qu’une vingtaine de volontaires à vélo avait réalisé pour les besoins d’approvisionnement en tourbe de chauffage de la population d’après-guerre.

« L’inventaire actualisé montre de façon surprenante que 60 % des tourbières se trouvent en plaine, et 40 % en moyenne montagne, là où on pourrait intuitivement imaginer qu’elles sont les plus nombreuses », souligne Lise Pinault. Au total, environ 130 000 hectares sont aujourd’hui répertoriés, représentant 153 millions de tonnes de carbone, des chiffres que la chercheuse met en relief : « Si les tourbières n’occupent que 0,2 % de la surface de la France hexagonale, elles concentrent l’équivalent des gaz à effet de serre émis pendant deux ans par les activités du pays, tous secteurs confondus. » Les marais du Cotentin et du Bessin au nord, les marais de Brière, les Landes, le marais poitevin sur la façade atlantique, la Camargue au sud, présentent les surfaces les plus importantes.

Sur 25 sites, des échantillons ont été prélevés pour servir à élaborer des indicateurs de l’état de santé des tourbières. Les travaux de Lise Pinault ont notamment et pour la première fois mis en évidence que le niveau de tassement de la tourbe est directement corrélé au niveau maximal de la nappe d’eau : la tourbe augmente en densité et sa concentration en carbone diminue dès lors qu’elle est émergée au moins une fois par an. Cette relation de cause à effet pourrait servir à mettre au point de nouveaux instruments de prédiction de l’émission de gaz à effet de serre d’une tourbière à partir des paramètres du sol, complétant ainsi les dispositifs de mesure existants de façon peu contraignante et peu coûteuse.

Une autre méthode dégagée au cours de cette recherche concerne les aspects économiques. Il s’agit notamment d’estimer le coût des travaux de restauration des tourbières, en prenant en compte le prix du foncier en cas d’acquisition des parcelles.

Les résultats des recherches de Lise Pinault et de l’équipe menée par Daniel Gilbert depuis de nombreuses années constituent un socle de connaissances sur lequel pourront s’appuyer les décideurs pour savoir où agir et pour connaître le coût d’une intervention selon les sites. La carte des tourbières de France en est un élément fondamental. Financée par le WWF, la publication d’un ouvrage de référence, L’Atlas des tourbières de France, est attendue pour le printemps 2026.

En Suisse, les tourbières sont protégées et leur exploitation interdite depuis 1987. Mais l’importation de tourbe y est toujours autorisée, essentiellement pour les besoins de l’horticulture et de la culture maraîchère. Le Parlement suisse entend mettre fin à cette contradiction grâce à une nouvelle loi, que la mise au point de procédés de contrôle pourra rendre pleinement effective.

Mais comment juger de la teneur éventuelle en tourbe d’un sac de terreau ? Au laboratoire de biodiversité du sol qu’il dirige à l’université de Neuchâtel, Edward Mitchell a misé avec succès sur les amibes pour répondre à cette question.

Mais comment juger de la teneur éventuelle en tourbe d’un sac de terreau ? Au laboratoire de biodiversité du sol qu’il dirige à l’université de Neuchâtel, Edward Mitchell a misé avec succès sur les amibes pour répondre à cette question.

Le travail, mené en binôme avec la doctorante Camille Vögeli et en collaboration avec l’Institut fédéral de métrologie (METAS), a abouti à la mise au point d’une méthode fiable et simple d’utilisation pour détecter de la tourbe dans les substrats terreux.

Les amibes sont des micro-organismes dont Edward Mitchell étudie les différentes espèces depuis trente ans, et dont il est l’un des rares spécialistes mondiaux. Certaines amibes sont spécifiques aux tourbières. Conservées intactes dans la tourbe pendant des milliers d’années, elles sont aujourd’hui utilisées en routine pour l’étude paléo-environnementale du milieu. Et parce qu’elles se reproduisent plusieurs fois par an et évoluent donc rapidement, elles sont des indicateurs de choix pour repérer des modifications dans l’écosystème, bien avant que ces changements ne soient visibles dans la végétation.

Recourir aux amibes dans un but de protection des tourbières est une orientation inattendue – et appréciable – pour Edward Mitchell, qui explique : « Deux espèces se montrent particulièrement abondantes dans les sacs de terreau. Elles sont très résistantes grâce à leur coquille formée de plusieurs couches de protéines, et présentent également l’avantage d’être facilement reconnaissables ».

Ces amibes à coquille, ou thèque, ont donc été choisies pour entraîner le modèle d’apprentissage automatique (Machine Learning) qui permettra de les identifier à coup sûr. Lors des contrôles, des milliers de photos d’échantillons de terre pourront être traitées en quelques minutes seulement grâce à ce système d’aide à la décision facile à mettre en œuvre, même par des non-spécialistes, et d’une fiabilité éprouvée.

La présence de telle amibe ou de telle autre suit les variations du terrain et témoigne des différentes caractéristiques physico-chimiques de la tourbe. Il est ainsi possible d’en déduire l’état de santé ou le fonctionnement de l’écosystème, et en particulier de mesurer les flux de gaz qui s’en échappent.

La présence de telle amibe ou de telle autre suit les variations du terrain et témoigne des différentes caractéristiques physico-chimiques de la tourbe. Il est ainsi possible d’en déduire l’état de santé ou le fonctionnement de l’écosystème, et en particulier de mesurer les flux de gaz qui s’en échappent.

En Suisse, 90 % des tourbières ont été drainées pour être transformées en terres cultivables. Ces surfaces sont responsables de la part la plus importante des émissions de CO2 imputées aux sols agricoles. L’exploitation des tourbières et leur raréfaction représentent une menace non seulement pour l’atmosphère, mais aussi pour la biodiversité et la qualité des eaux souterraines. « La mise en culture des sols tourbeux représente une perte d’un mètre de tourbe en trois décennies, alors qu’il faut un millier d’années pour reconstituer ce mètre ! Pour que les tourbières puissent continuer un tant soit peu à remplir leurs missions, il convient de protéger ce qu’il en reste et de restaurer ce qui peut l’être. »

Cela signifie remonter les niveaux d’eau des anciennes tourbières pour qu’elles cessent d’émettre du CO2, grâce à un sol à nouveau privé d’oxygène. Une telle opération interroge sur le devenir des cultures, et sur la présence de polluants résiduels pour les sols.

Elle fait envisager de transformer, ironie de l’histoire, les réseaux de drainage en systèmes d’irrigation. Sa faisabilité et sa viabilité économique sont également questionnées. L’ensemble de ces problématiques demande à être considéré avec les différentes parties prenantes. Spécialistes de l’agriculture, des eaux souterraines, de la biodiversité et du cycle du carbone, de l’économie et du droit, décideurs, agriculteurs, membres d’associations, tous les acteurs concernés par ce sujet aux enjeux majeurs sont ainsi réunis dans un projet ambitieux, piloté en Suisse par Edward Mitchell dans le cadre du Programme national de recherche (PNR) « Biodiversité et services écosystémiques », et qui vient de démarrer pour quatre ans.

Elle fait envisager de transformer, ironie de l’histoire, les réseaux de drainage en systèmes d’irrigation. Sa faisabilité et sa viabilité économique sont également questionnées. L’ensemble de ces problématiques demande à être considéré avec les différentes parties prenantes. Spécialistes de l’agriculture, des eaux souterraines, de la biodiversité et du cycle du carbone, de l’économie et du droit, décideurs, agriculteurs, membres d’associations, tous les acteurs concernés par ce sujet aux enjeux majeurs sont ainsi réunis dans un projet ambitieux, piloté en Suisse par Edward Mitchell dans le cadre du Programme national de recherche (PNR) « Biodiversité et services écosystémiques », et qui vient de démarrer pour quatre ans.

« Nous vivons un moment charnière, à la fois de crise et d’opportunité. Ce qui est sûr, c’est que si nous ne faisons rien, il ne subsistera plus de sols tourbeux à cultiver dans nos montagnes et nos plaines dans vingt ans. » Le scientifique souligne l’importance de la donnée locale pour rendre les recherches et les expériences plus concrètes aux yeux de partenaires qu’il juge volontaires, ouverts à la discussion, et désireux d’innover. Un point de départ favorable à la co-construction d’une démarche certes difficile, mais nécessaire.

Entre autres rôles bénéfiques, les tourbières assurent un rôle de régulation des crues et des sécheresses. C’est pour tenter d’expliquer les processus à l’œuvre et estimer les flux en jeu que des chercheurs du Centre d’hydrogéologie et de géothermie (CHYN) de l’université de Neuchâtel et de l’association Réserves naturelles de France (RNF) étudient la connectivité des tourbières avec les réseaux d’eau souterraine. Les premiers travaux qu’ils ont entrepris dans les Pyrénées concernent également les lacs et les sources, eux aussi susceptibles d’être dépendants des activités souterraines de l’eau.

Entre autres rôles bénéfiques, les tourbières assurent un rôle de régulation des crues et des sécheresses. C’est pour tenter d’expliquer les processus à l’œuvre et estimer les flux en jeu que des chercheurs du Centre d’hydrogéologie et de géothermie (CHYN) de l’université de Neuchâtel et de l’association Réserves naturelles de France (RNF) étudient la connectivité des tourbières avec les réseaux d’eau souterraine. Les premiers travaux qu’ils ont entrepris dans les Pyrénées concernent également les lacs et les sources, eux aussi susceptibles d’être dépendants des activités souterraines de l’eau.

Dans le projet européen Waterwise, qui réunit des données climatiques, hydrologiques et de biodiversité, et intègre des aspects socio-économiques, ils transfèrent leur méthodologie à de nouveaux sites d’exploration, notamment les têtes de bassins versants 3 alpins. Pilote du projet, Clément Roques est hydrogéologue au CHYN ; Florent Taberlet, son coordinateur pour la France, est responsable des programmes à RNF. Leur travail passe lui aussi par des inventaires des milieux humides, pour tous les aspects que concerne Waterwise. Les bases de données ainsi constituées alimentent un modèle mis au point au CHYN.

« Cette approche à la fois naturaliste et numérique fournit des outils aux gestionnaires pour travailler sur leur propre terrain », expliquent les chercheurs. Il est prévu qu’une plateforme logicielle donne aux différents acteurs de la gestion de l’eau la possibilité de se former à ces nouveaux dispositifs. Plusieurs sites sont actuellement investis pour servir de test : il s’agit d’étudier comment les gestionnaires s’approprient les résultats de la recherche et les boîtes à outils.

La démarche développée dans Waterwise intervient dans un contexte en pleine mutation.

La démarche développée dans Waterwise intervient dans un contexte en pleine mutation.

« On assiste actuellement à deux grands mouvements, explique Clément Roques. La gestion des milieux naturels, qui se focalisait sur la protection de quelques espèces animales ou végétales, s’élargit désormais à l’ensemble d’un socio-écosystème. C’est par exemple s’attacher à maintenir une tourbière en bon état de fonctionnement. » Et sans surprise, la question de l’adaptation de ces systèmes au changement climatique est aujourd’hui également prioritaire.

Le projet Naturadapt, développé par RNF entre 2018 et 2023, a donné lieu à une méthodologie mise en œuvre dans les réserves naturelles pour favoriser leur résilience. « Les outils proposés par Waterwise permettront d’aller plus loin sur la problématique de la vulnérabilité de la ressource en eau, qui a aussi à voir avec la conservation de certains milieux humides, dont il est important qu’on valorise l’existence », estime Florent Taberlet.

Les données fournies par les milieux humides en surface sont un reflet des nappes souterraines. L’intermittence d’une source, par exemple, révèle une variation de la nappe. Dans les constats qu’ils ont pu établir à partir de leurs observations, les chercheurs montrent, entre autres, que la connectivité des tourbières avec leur bassin hydrogéologique se réduit, et que leur alimentation régresse sur certaines périodes de l’année.

Les têtes de bassins versants d’altitude présentent des spécificités qui forcent l’intérêt des chercheurs. « Elles subissent plus fortement qu’ailleurs les effets du changement climatique, abritent des espèces endémiques plutôt en régression, et présentent une complexité géologique qui est un défi supplémentaire pour la connaissance. Elles ont un besoin plus fort qu’en plaine de voir s’organiser la gestion de leurs ressources en eau », résument Clément Roques et Florent Taberlet. Autant de raisons qui incitent à fournir des outils à ces territoires en particulier.

Comment envisager le partage de l’eau lorsque les ressources sont contraintes par le changement climatique ? La Communauté de communes du Clunisois, au sud de la Bourgogne (71), entend construire des réponses à cette question par une approche solidaire.

Au laboratoire ThéMA de l’UMLP, le géographe Alexandre Moine intervient dans le cadre de ce projet intercommunal pour mettre en œuvre une méthode d’analyse agrégeant les diagnostics, les attendus et les difficultés, dans une vision socio-écosystémique du territoire qui a déjà fait ses preuves dans d’autres contextes.

Au laboratoire ThéMA de l’UMLP, le géographe Alexandre Moine intervient dans le cadre de ce projet intercommunal pour mettre en œuvre une méthode d’analyse agrégeant les diagnostics, les attendus et les difficultés, dans une vision socio-écosystémique du territoire qui a déjà fait ses preuves dans d’autres contextes.

La région de Cluny est arrosée par la Grosne, un affluent majeur de la Saône. Mais les sources parcourant son bassin sont taries ou de mauvaise qualité, obligeant à renoncer à un approvisionnement local en eau. Pour envisager de nouvelles façons de maîtriser la gestion de l’eau en circuit court, le premier des bilans réalisés dans l’étude est celui du parcours de l’eau de pluie. Les rivières et les étangs, et de façon globale l’eau bleue, n’en constituent qu’une étape : 63 % de l’eau du Clunisois est stockée sous forme d’eau verte par les végétaux.

L’eau utilisée pour les activités humaines correspond à l’eau grise, transformée en eau blanche après traitement. « Les niveaux des quatre eaux sont pris en compte en lien avec les éléments qui interfèrent dans leur écoulement, comme les moulins, les barrages, les tuyaux ou encore les étendues à usage de loisir », explique Alexandre Moine.

Les habitudes et choix des acteurs concernés sont ensuite questionnés : veut-on abandonner des canaux, construire des piscines, continuer à arroser le champ de course ? Ces différentes données sont partie prenante des cinq dimensions du territoire, mettant en valeur les liens qui révèlent sa structure.

« Il s’agit de représenter toute la complexité de la question de l’eau et pas seulement ses usages », souligne le géographe, dont l’approche systémique s’accompagne dans cette étude de la prise en compte de son métabolisme.

La visualisation sur des cartes permet de prendre davantage conscience des réalités et des enjeux, et donne des clés aux acteurs de l’eau pour considérer leurs choix d’une manière inédite.

La chaîne des Pyrénées abrite plus de 2 500 lacs au cœur de paysages enchanteurs. Mais leurs eaux bleues et cristallines tournent au vert pour nombre d’entre eux. Ce constat récent, qui va en s’aggravant, s’explique par la combinaison de plusieurs facteurs : la pollution chimique provenant des pesticides et polluants volatils ou d’origine vétérinaire, la charge nutritive apportée par le bétail, azote et phosphore en tête, l’accroissement des températures et la présence de poissons.

Car les lacs d’altitude sont naturellement dépourvus de poissons ! Si les bergers du Moyen Âge avaient introduit quelques spécimens dans certains d’entre eux pour assurer leur subsistance, aujourd’hui c’est par tonnes qu’on envoie les poissons coloniser les lacs pyrénéens pour les besoins du tourisme de pêche.

Car les lacs d’altitude sont naturellement dépourvus de poissons ! Si les bergers du Moyen Âge avaient introduit quelques spécimens dans certains d’entre eux pour assurer leur subsistance, aujourd’hui c’est par tonnes qu’on envoie les poissons coloniser les lacs pyrénéens pour les besoins du tourisme de pêche.

Se produisent alors des réactions en chaîne : la présence des poissons signifie le déclin de nombreux organismes, un recul qui laisse toute latitude au développement des cyanobactéries, responsables de la production de toxines potentiellement mortelles pour les animaux, hommes compris, et dont la prolifération est encore favorisée par l’augmentation des températures. Des phénomènes de cause à effet ici esquissés grossièrement mais en réalité très complexes, révélateurs de l’équilibre de tout un socio-écosystème, et aussi de sa fragilité.

Dans les recherches qu’il mène en écologie de la santé au laboratoire Chrono-environnement, croisant les informations sur la santé des lacs et celle des animaux, le biologiste Hugo Sentenac s’intéresse tout particulièrement au biofilm qui recouvre le fond des plans d’eau, et qui, en l’absence de végétation comme c’est le cas à haute altitude, forme la base de tout le réseau trophique aquatique.

« Un biofilm est composé d’êtres vivants encapsulés dans un gel protecteur, et se développe à différentes interfaces, par exemple entre un solide et l’eau ou l’air. C’est le mode de vie microbien le plus abondant sur Terre », explique le biologiste. C’est cette matière un peu gluante qui fait glisser les promeneurs sur les rochers, ou encore qui, présente sur leur peau, protège les batraciens des agressions extérieures.

Un biofilm développé en milieu naturel est l’œuvre de microbes et de mini-végétaux.

Un biofilm développé en milieu naturel est l’œuvre de microbes et de mini-végétaux.

« C’est une véritable ville, extrêmement organisée, dans laquelle les espèces s’adaptent les unes aux autres et peuvent parfois coopérer, grâce à la stabilité temporelle et environnementale du gel protecteur. » Au fond des lacs, le biofilm est responsable d’une part importante de la « production primaire », dont les éléments constituent la base de la chaîne alimentaire et la source de nutriments essentiels tels que les acides gras polyinsaturés.

Il recycle les nutriments, absorbe les polluants, empêche l’érosion. Autant d’actions majeures et bénéfiques qui cependant peuvent être perdues, ou devenir contreproductives, si la composition du biofilm change radicalement. C’est le cas lorsque les cyanobactéries deviennent trop abondantes : les travaux d’Hugo Sentenac ont démontré qu’elles prolifèrent de plus en plus dans les biofilms au fond des lacs pyrénéens, où elles peuvent aussi être capables de produire des toxines.

Ce phénomène s’accompagne d’un déclin de la biodiversité de cette « gigantesque forteresse naturelle » que représente le biofilm pour ses habitants. Les populations de diatomées qu’il abrite, moins tolérantes aux changements environnementaux que les cyanobactéries, sont notamment menacées.

Ni végétaux, ni animaux, ni champignons, ces micro-organismes unicellulaires sont des protistes. Les diatomées, qui produisent dans les océans encore plus d’oxygène que les arbres à l’échelle globale, sont riches en oméga 3, dont l’importance pour le système nerveux et le système immunitaire des animaux est avéré.

Une composition plus faible en diatomées signifie-t-elle une perte des qualités nutritionnelles du biofilm pour les insectes et amphibiens qui s’en nourrissent ? Cette question est au cœur des recherches d’Hugo Sentenac, qui souhaite en mesurer l’impact potentiel sur la chaîne alimentaire prévalant dans les écosystèmes aquatiques et terrestres pyrénéens.