Temple d’Hathor, élévation ouest © Pierre Zignani

Si l’histoire antique égyptienne honore les noms du célèbre Imhotep et de quelques autres architectes, il n’existe quasiment aucun héritage documentaire technique des bâtisseurs égyptiens, au savoir-faire pourtant plusieurs fois millénaire. Mais le patrimoine parvenu jusqu’à nous offre aux scientifiques une lecture certes parfois difficile, mais riche d’enseignements pour tenter de percer des secrets de conception bien gardés.

Pierre Zignani est architecte-archéologue, spécialiste de l’architecture cultuelle pharaonique. Chercheur au Laboratoire métallurgie et cultures LMC / IRAMAT à l’UTBM, il dirige la mission de l’Institut français d’archéologie orientale sur le site de Dendara en Égypte, où l’existence d’une agglomération est attestée du troisième millénaire avant J.-C. jusqu’au Moyen Âge. Le temple d’Hathor, dont la construction débuta en 54 av. J.-C. sous le règne de Ptolémée XII, est l’ouvrage principal du site. Dernier grand temple construit de la civilisation pharaonique, il constitue un témoignage extrêmement bien conservé du génie des bâtisseurs égyptiens.

Temple d’Hathor, vue à l’intérieur du pronaos © Pierre Zignani

« Pour les Égyptiens de l’Antiquité, le fonctionnement de l’univers dépend de l’espace sacré : le culte rendu aux dieux assure de maintenir l’équilibre de l’environnement humain et d’échapper au retour du chaos qui précédait la création de l’univers, toujours menaçant, raconte le chercheur. Pour remplir cette mission, un temple devait à la fois être parfait et éternel ». Rien n’est laissé au hasard dans la conception du monument dédié à la déesse Hathor, patronne de la ville, qui révèle une savante conception géométrique de l’espace et une maîtrise technologique affirmée.

Répondre aux voeux de pérennité d’un ouvrage demande une réflexion approfondie sur son architecture et de bonnes connaissances sur la résistance des matériaux. La maçonnerie du temple, composée de blocs en grès d’environ une tonne montre la volonté des bâtisseurs de construire un ensemble le plus monolithique possible, un roc résistant aux années et aux aléas climatiques.

En parallèle à la recherche sur la résistance des matériaux, des systèmes articulés sont développés pour que la structure puisse absorber les déformations que ne manqueront pas de produire les tassements du sol sous son poids colossal. Des renforts sont prévus aux endroits les plus sensibles pour protéger le temple des tremblements de terre : ce sont des agrafes métalliques qui améliorent, au niveau des corniches, l’assemblage des blocs de couronnement, quand le même détail en bois est estimé suffisant pour assurer la solidité de l’ajustage, dans la masse des murs et des fondations.

Temple d’Hathor, élévation nord © Pierre Zignani

Fermé sur lui-même, le temple est conçu pour protéger le naos, où réside la divinité, un espace aux proportions rigoureusement étudiées. De lourdes portes jalonnent l’axe central du bâtiment, interdisant au quotidien tout accès direct à la cinquantaine de pièces qu’il abrite sur plusieurs niveaux. Décalées l’une par rapport à l’autre, deux portes extérieures latérales permettent d’entrer d’un côté et de l’autre du sanctuaire ; elles ouvrent sur des parcours en chicane que les prêtres empruntent pour apporter d’un côté les offrandes solides, de l’autre les offrandes liquides faites à la déesse. La conception géométrique de l’ouvrage ne donne à aucun d’eux la possibilité d’avoir une vision vers l’intérieur du temple.

Si le naos est plongé dans l’obscurité, un éclairage naturel minimal est prévu pour assurer le fonctionnement du temple. Dans les plafonds, des ouvertures aux emplacements et aux angles très calculés laissent passer les rayons du soleil pour éclairer les coursives et les salles.

« Nous avons mis en évidence qu’il existe une corrélation entre les dimensions d’une salle et la forme prismatique de l’ouverture pratiquée, cet équilibre assurant un éclairage volontairement parcimonieux de la pièce, explique Pierre Zignani. Les principes géométriques développés pour obtenir de tels résultats sont des applications directes du théorème de Thalès ».

Les observations et analyses de la mission Dendara, à l’échelle de la métropole régionale qui s’est développée autour de son temple, sont le fruit du travail de 32 scientifiques, utilisant simultanément des techniques modernes et des méthodes d’observation classiques.

Ainsi pendant 20 mois, Pierre Zignani et l’un de ses doctorants ont effectué des relevés sur site, crayon à la main, pour élaborer minutieusement des dessins du temple. Une précision de l’ordre de 5 mm, reportée sur un bâtiment de 80 m de long… une histoire riche et exceptionnellement détaillée, enfin retracée sur papier.

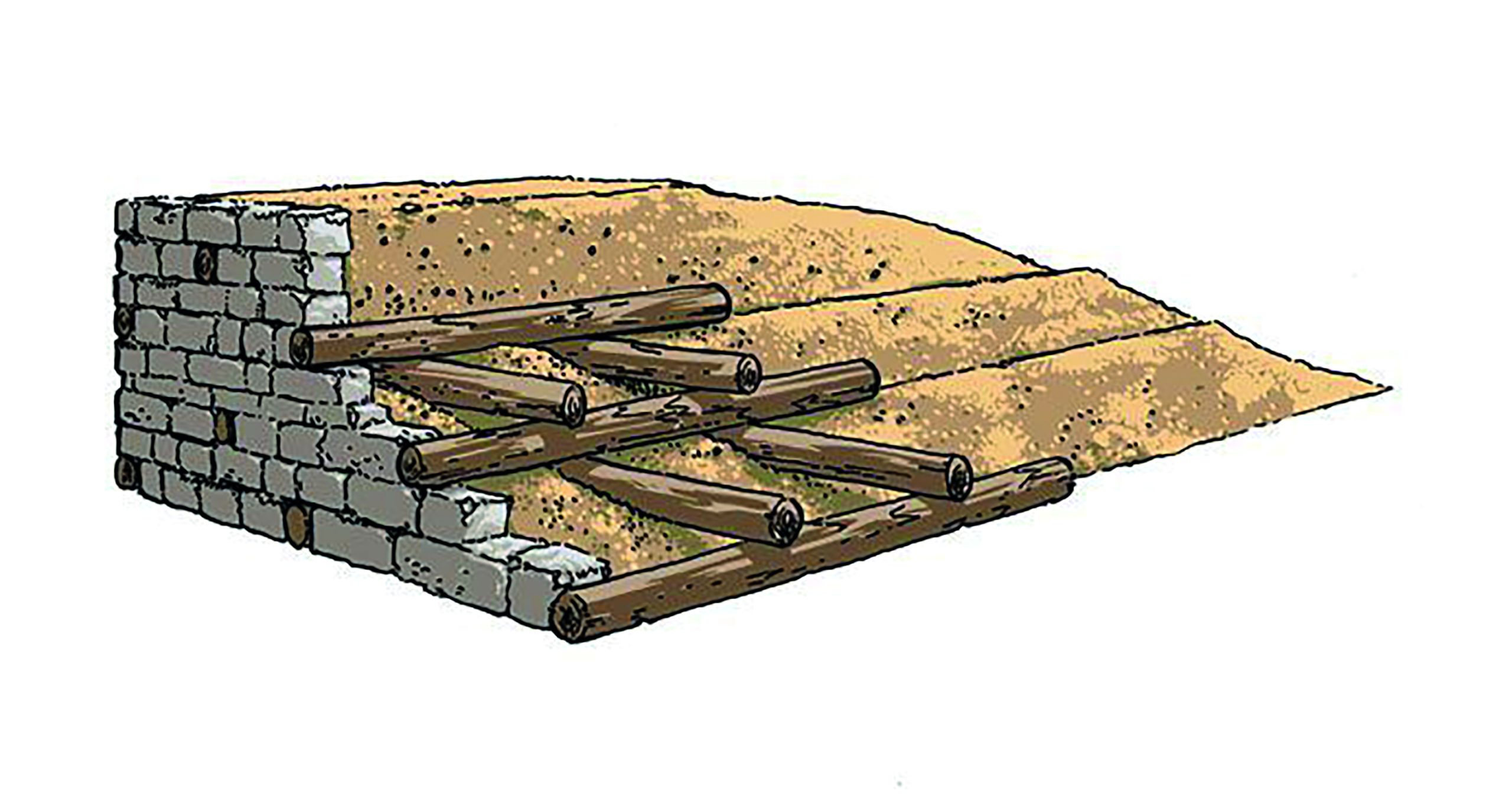

Principe de construction du murus gallicus

Jules César ne cachait pas son admiration pour le murus gallicus, un système de construction défensif dont les Gaulois entouraient leurs oppida, leurs place-fortes. Il en fait mention dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules, où il constate leur résistance aux coups de boutoir et au feu. Le murus gallicus était un rempart composé d’un entrecroisement horizontal de poutres en bois maintenues par des fiches en fer de 20 à 40 cm de long suivant les cas, noyé dans une masse de terre et de tout-venant, et habillé d’un parement en pierres à l’avant.

Ces fortifications très courantes dans toute la Gaule ont laissé des traces sur une quarantaine de sites archéologiques comme à Bibracte, l’ancienne capitale des Éduens, avec ses deux enceintes fortifiées : l’une date de 110 av. J.-C. et entoure 200 ha de terrain, l’autre, érigée une trentaine d’années plus tard à l’intérieur de la première, réduit l’agglomération à 135 ha, une configuration s’expliquant sans doute par un projet urbain revu à la baisse. Plus étonnant, des fouilles récentes réalisées sur ce site ont révélé que la terrasse de soutènement d’un édifice public avait été bâtie selon ce procédé à l’intérieur de la cité, attestant l’utilisation de cette technique de construction à d’autres fins que la défense militaire.

Enseignant-chercheur en archéologie à l’université de Franche- Comté / laboratoire Chrono-environnement, spécialiste du monde celtique, Philippe Barral a dirigé le programme de fouilles et souligne l’importance de cette découverte en archéologie : « La technique du murus gallicus est emblématique des mutations de la fin de l’âge du fer et de sociétés qui produisent déjà massivement ce matériau. On s’aperçoit maintenant que ce savoir-faire protohistorique, qu’on croyait associé au génie militaire, était aussi employé pour la construction publique ou privée ». La découverte d’un imposant monument funéraire sur le site de Lavilleneuve-lès-Convers (21), utilisant la même technique, renforce l’idée de « réalisations architecturales ambitieuses, voire de prestige, nécessitant l’utilisation de techniques de génie civil particulières pour la stabilisation et le maintien d’imposants remblais ».

La forte inclinaison des pentes du mont Beuvray sur lesquelles était établi Bibracte explique la nécessité de recourir à des remblais de plusieurs mètres de haut pour réaliser des terrasses artificielles sur lesquelles élever des bâtiments. Le soutènement construit ici selon la technique du murus gallicus atteignait 5 à 6 m, un remblai sur lequel venait se poser une terrasse carrée de 50 m de côté.

« Cette terrasse supportait un bâtiment quadriportique entourant une cour intérieure, un édifice public dont la destination reste incertaine ; il pouvait s’agir d’un lieu d’assemblée politique ou d’un marché couvert. » Entres autres indices, les sols très soignés de ce bâtiment colossal attestent son caractère public et les trous laissés par l’emplacement de poteaux témoignent d’une construction à ossature bois.

Bibracte – Vue de la façade du mur nord de la terrasse (clichés et traitement M. Thivet et Q. Verriez)

Une telle découverte, et peut-être d’autres après elle, permet de mieux comprendre l’aspect que pouvaient revêtir les villes du second âge du fer, avant que la romanisation, s’affirmant à partir des années 30-20 av. J.-C., apporte ses propres techniques.

« Notre conception de la période antique, héritée de la Renaissance, est complètement liée à l’idée d’une civilisation méditerranéenne forte et dominante. Or des cultures et des civilisations brillantes ont existé aussi en Europe tempérée, comme en Gaule, avec d’autres techniques et d’autres savoir-faire, eux-aussi performants », explique Philippe Barral.

Photo Paul Lutz SMRA Avenches

La légende de Romulus et Remus, fondateurs de Rome, est universellement connue et a été mise en scène à de nombreuses reprises. Le bas-relief découvert en 1862 à Avenches (Vaud), figurant la louve allaitant les deux enfants, est à n’en pas douter l’une de ces représentations. Mais certaines particularités du bloc de pierre posent question, notamment sur la destination de cet objet. La sculpture elle-même, avec sa richesse de détails peu commune, invite à l’interprétation. Les arbres sont-ils les figuiers de la légende ? La grotte est-elle celle de Lupercal, dans laquelle la louve trouva les deux frères ? Parmi les oiseaux représentés, l’un est-il une chouette, oiseau prophétique symbolisant la vestale Rhéa Silvia, la mère des jumeaux, et l’autre un pic, le seul oiseau présent dans la légende ?…

« Donner une signification à chaque détail est difficile et a donné lieu à de nombreuses controverses. On peut plus simplement penser que le sculpteur a souhaité représenter une scène naturaliste évoquant le mont Palatin où est née la légende », raconte Ilaria Verga dans un travail de master en archéologie, qu’elle a mené à l’université de Neuchâtel sur le sujet.

NVP3D Production, Lutry-VD

Mais le célèbre bloc de pierre recèle d’autres mystères. Une oie, représentée sur l’une de ses faces latérales, fait toujours débat : elle pourrait évoquer le culte de Mars, père des jumeaux, ou même les oies du Capitole qui sauvèrent les Romains de l’invasion de leur ville en les prévenant par leurs cris. La forme du bloc est également une énigme : la pierre présente une face postérieure taillée en oblique surmontée d’une toiture en écailles, décor typique des monuments funéraires gallo-romains.

Ilaria Verga a recensé les analyses élaborées pendant 150 ans et en a fait la synthèse avant de se livrer à un examen scientifique en règle de la pierre. Elle en a déduit que le bloc n’a pas été taillé en une seule fois, mais qu’il a connu trois vies successives, une conclusion indiquant qu’il ne faut pas chercher de connexions là où il n’y en a sans doute pas.

Il a d’abord été un bloc architectural taillé sous forme de parallélépipède de dimensions 120 x 60 x 60, servant peut-être de socle à une statue, avant d’être tronqué en trapèze pour être surmonté de la toiture en écailles. Il ne semble cependant pas avoir été intégré à un monument funéraire. Le bas-relief n’est sculpté qu’ensuite, il est daté entre le milieu du IIe siècle et le début du IIIe siècle.

À la hauteur de la réputation de l’objet, l’histoire de la découverte de la louve d’Avenches est en soi peu commune.

Après quelque 1 800 années passées dans la terre romande, la Louve est mise au jour dans un champ appartenant à Samuel Fornerod, un personnage un peu original, qui, devant l’engouement suscité par la trouvaille, s’imagine en possession d’un véritable trésor dont il entend bien tirer profit. Les personnalités locales essaient en vain de lui faire entendre raison et de céder cette pièce exceptionnelle à un musée.

Samuel Fornerod accepte de simplement l’exposer au musée d’Avenches. Mais des copies sont réalisées à son insu et mises en circulation. Un secret bien mal gardé qui finira par diviser les autorités impliquées et provoquer la colère du propriétaire, qui, s’estimant floué, entame une procédure en justice dont il sort gagnant.

Il récupère l’original avec l’idée de le faire circuler en Suisse, sans doute pour le vendre, sur un char à ressorts aménagé tout exprès. Mais, pour ajouter au rocambolesque de l’histoire, le char se brise à une vingtaine de kilomètres du départ, sans doute sous le poids considérable du bloc de calcaire.

La Louve restera cachée à l’abri d’une grange pendant quinze ans. À la mort de Fornerod, elle décore le jardin d’un de ses descendants pendant encore des années avant d’être vendue. C’est le musée d’Avenches qui l’emporte en 1896, après d’âpres négociations avec les héritiers et bien des tiraillements entre musées, pour 2 000 francs suisses.

Élément de décoration ? Sur le site de l’antique Aventicum, la capitale des Helvètes, la Louve a été trouvée dans la grande cour trapézoïdale du palais de Derrière la tour, une immense demeure ayant appartenu à une importante famille romaine. Peut-être était-elle un ornement de prestige dans cette résidence appelée à recevoir la visite de hauts dignitaires de l’Empire. La louve d’Avenches conservera sans doute toujours quelques secrets…

Chartres, Amiens, Bordeaux, Lausanne… les cathédrales et autres édifices religieux des grandes villes s’offrent aux regards éblouis des passionnés et des curieux depuis des centaines d’années. Mais l’oeil, considérant globalement la démesure des monuments ou irrésistiblement attiré vers la partie centrale d’une composition, oublie de s’arrêter sur des éléments apparaissant secondaires.

Cathédrale de Chartres, façade occidentale,

portail de droite, statues-colonnes de

l’ébrasement de gauche, vers 1140-1145

Devant un portail de cathédrale, l’intérêt se focalise en général sur les statues monumentales qui ornent les différentes entrées, et sur leurs visages. Les regards font le plus souvent abstraction des éléments qui entourent ces statues : les socles qui les soutiennent et les dais qui les coiffent apparaissent quantité négligeable dans leur inventaire. Ces ornements sont pourtant souvent magnifiquement sculptés, et ont une histoire particulière à raconter, en lien avec les statues qu’ils mettent en valeur.

C’est inspirée par leur beauté et leur mystère que Laurence Terrier Aliferis, historienne de l’art à l’Université de Neuchâtel, a eu l’idée de les étudier de plus près. « Il n’existe quasiment aucune trace de recherche à propos de ces ornements dans la bibliographie consacrée aux grandes cathédrales », explique-t-elle. Le projet qu’elle a mis en oeuvre avec le soutien du Fonds national suisse pour une durée de 5 ans (2018-2023) vise à pallier ce manque.

Les XIIe et XIIIe siècles sont au cœur de la recherche, car ils constituent un tournant majeur dans la réalisation des portails des édifices. Disposées de chaque côté des entrées, les statues-colonnes du début du XIIe siècle font place dès 1220 aux statues dites ronde-bosse, sculptées en trois dimensions, accolées à la paroi ou insérées dans des niches.

Lausanne, cathédrale, portail sud, détail des socles des statues-colonnes

de l’ébrasement de droite, vers 1220

Grâce à des avancées techniques spectaculaires, les statues se désolidarisent des façades et perdent leur attitude figée ; les têtes, les attitudes et les gestes sont libérés, les personnages et les scènes semblent prendre vie. « Le monde céleste s’anime au seuil de l’édifice sacré. »

La révolution technique à l’origine de ces bouleversements esthétiques se diffuse dès lors en moins de 20 ans dans presque toute l’Europe.

Les nouveaux savoir-faire permettent aussi de travailler en volume des figures décoratives qui peu à peu vont constituer les socles ; dans de nombreux cas, ces petits personnages appelés marmousets, finement sculptés en haut-relief, donnent des clés de compréhension pour identifier le personnage immortalisé par la statue qu’ils soutiennent.

Les dais quant à eux présentent des formes microarchitecturées, et prennent des proportions de plus en plus importantes au fil de la période gothique ; les répertorier permettra de connaître leurs lieux d’apparition, et de là leur diffusion, les plus anciens identifiés à ce jour se trouvant dans la cathédrale d’Étampes où ils sont datés vers 1140.

Burgo de Osma, cathédrale, portail sud, statues de l’ébrasement de gauche, vers 1270-1280

« La fonction de cet élément surmontant systématiquement les statues monumentales reste énigmatique et fait partie des questionnements de l’étude. »

Si les apôtres, la Vierge, les saints locaux et les rois et reines de l’Ancien Testament sont les personnages les plus représentés au seuil des édifices religieux, les 130 portails étudiés sont tous de facture différente : « Cela démontre l’inventivité des sculpteurs et surtout la volonté pour chaque ville de marquer sa spécificité historique et liturgique », explique Laurence Terrier Aliferis.

Le recensement que la spécialiste débute dans toute l’Europe avec deux collaboratrices donnera naissance à terme à une base de données enrichie de nombreuses photographies, librement accessible.

Des façades sculptées de motifs végétaux et de divinités antiques, des peintures rehaussées d’or attribuées à Evrard Bredin, des accessoires identiques, des principes de montage comparables…, voilà deux meubles à l’évidence dotés de nombreux points communs. Fabriqués en noyer, ce sont tous deux des cabinets, très en vogue au XVIe siècle, qui recevaient curiosités, bijoux et objets de toutes sortes dans leurs tiroirs et sur leurs étagères. Une différence fondamentale les a pourtant longtemps séparés : leur authenticité.

Hugues Sambin (menuisier et architecte), Evrard Bredin (maître peintre

et verrier), « Cabinet aux armes de la famille Gauthiot d’Ancier », 1581,

noyer et chêne © Collection du musée du Temps, Besançon

Aujourd’hui hébergé au Musée du temps à Besançon, ville qu’il n’a jamais quittée, le premier meuble est daté, porte les armes de la prestigieuse famille comtoise de son commanditaire, Gauthiot d’Ancier, et ne laisse aucun doute sur son origine. Le second est passé entre les mains de grands collectionneurs avant de trouver une place contestée au J.Paul Getty Museum de Los Angeles, où les experts le prennent pour un pastiche réalisé au début du XIXe siècle.

Mais le faux se révèle être un vrai, quand au début des années 2000, des méthodes scientifiques comme la dendrochronologie, la datation au carbone 14 et la métallographie le lavent de tout soupçon : respectivement datés de 1580 et de 1581, le cabinet de Los Angeles comme celui de Besançon sont bien deux oeuvres majeures du mobilier de la Renaissance française, de pure souche bourguignonne.

Le cabinet de Gauthiot d’Ancier est attribué au menuisier Hugues Sambin, qui est « le créateur incontesté de l’École bourguignonne de menuiserie d’art, celle peut-être qui a déployé dans la fabrication du meuble le plus de puissance décorative », selon les mots d’Auguste Castan, dans un mémoire présenté à la réunion des sociétés des beaux-arts de 1890.

De fortes présomptions donnent à penser que le cabinet d’outre-Atlantique pourrait également être sorti des ateliers de Sambin, et exécuté pour le même commanditaire.

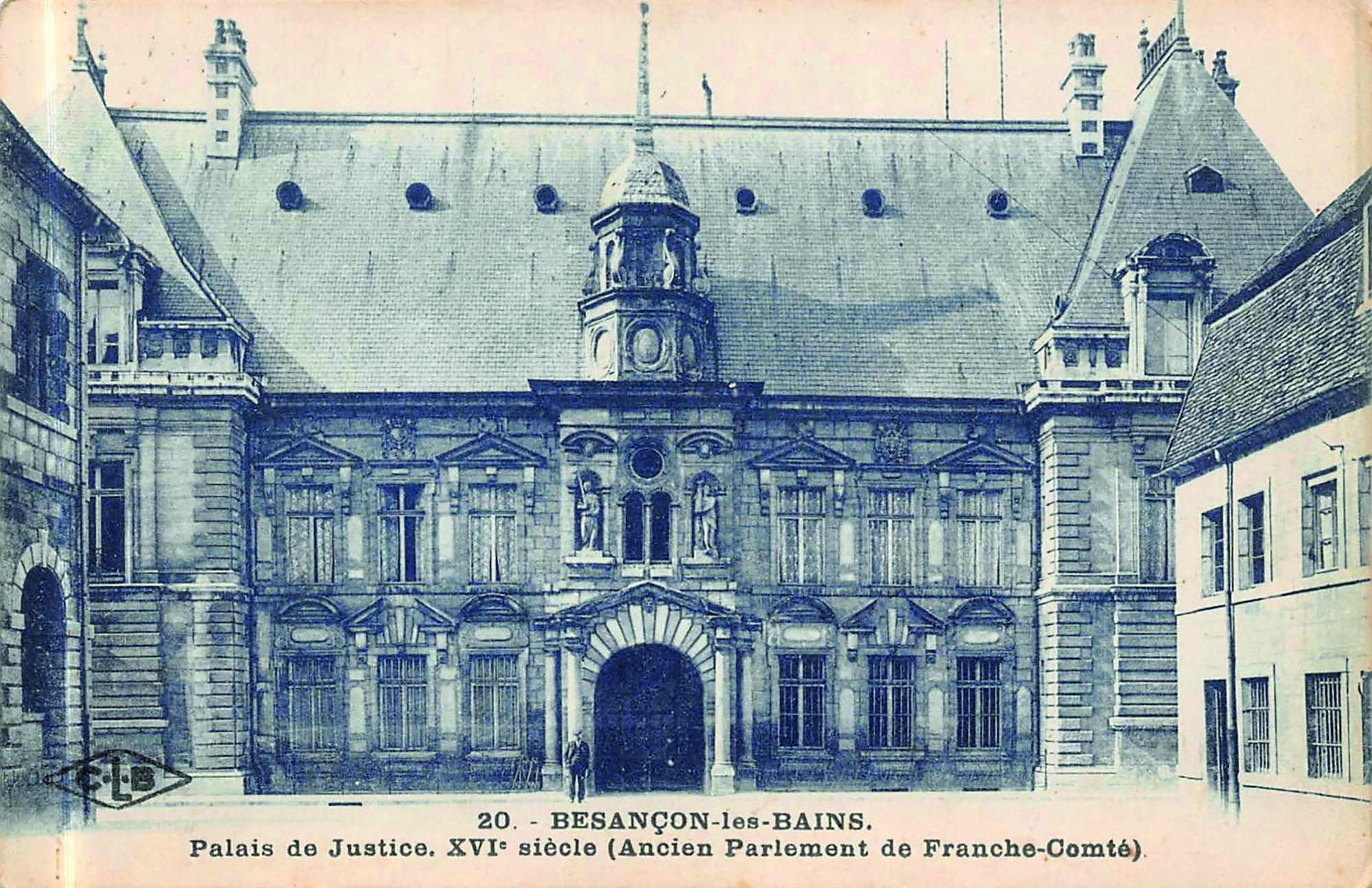

Menuisier de métier, sculpteur sur bois, graveur, architecte, Hugues Sambin est connu en histoire de l’art à la fois pour son oeuvre, son style et son talent. Son nom est aussi passé à la postérité grâce à son ouvrage Oeuvre de la diversité des termes (ou cariatides) dont on use en architecture, publié en 1572 et devenu une référence. Natif de Gray vers 1518 et mort en 1601 à Dijon, où il avait installé ses ateliers, Hugues Sambin était une personnalité marquante de sa région. Les façades de l’ancien parlement de Besançon et de la cour de la maison Maillard de Dijon figurent parmi les témoignages architecturaux à mettre à son actif.

Peu étudié depuis le XIXe siècle, Hugues Sambin fait l’objet depuis une vingtaine d’années d’un regain d’intérêt dans le monde universitaire, notamment grâce aux recherches de l’historien Jean-Pierre Jacquemart. « Parallèlement à cette redécouverte, on assiste à la restauration et à la vente d’oeuvres signées Sambin et à des campagnes d’authentification de meubles menées à l’aune des technologies scientifiques les plus pointues, comme dans le cas du cabinet du J.Paul Getty Museum », raconte Catherine Chédeau, enseignante-chercheure en histoire de l’art des temps modernes à l’université de Franche-Comté / Centre Lucien Febvre. C’est dans l’idée de réunir ces différentes contributions autour d’Hugues Sambin et de motiver les échanges entre spécialistes que Catherine Chédeau a organisé en 2015 un colloque dédié à « l’architecteur », comme il se définissait lui-même, colloque dont les actes sont en cours d’édition aux Presses universitaires de Franche-Comté.

Peu étudié depuis le XIXe siècle, Hugues Sambin fait l’objet depuis une vingtaine d’années d’un regain d’intérêt dans le monde universitaire, notamment grâce aux recherches de l’historien Jean-Pierre Jacquemart. « Parallèlement à cette redécouverte, on assiste à la restauration et à la vente d’oeuvres signées Sambin et à des campagnes d’authentification de meubles menées à l’aune des technologies scientifiques les plus pointues, comme dans le cas du cabinet du J.Paul Getty Museum », raconte Catherine Chédeau, enseignante-chercheure en histoire de l’art des temps modernes à l’université de Franche-Comté / Centre Lucien Febvre. C’est dans l’idée de réunir ces différentes contributions autour d’Hugues Sambin et de motiver les échanges entre spécialistes que Catherine Chédeau a organisé en 2015 un colloque dédié à « l’architecteur », comme il se définissait lui-même, colloque dont les actes sont en cours d’édition aux Presses universitaires de Franche-Comté.

Tout ce qui brille n’est pas or… En histoire de l’art, l’expression s’applique littéralement à certains objets à la fois décoratifs et utilitaires qui peuplaient les maisons bourgeoises du XIXe siècle.

Julie Schröter étudie cette particularité dans le cadre du projet LacCA mené à la Haute Ecole Arc, et dans la thèse qu’elle prépare à l’université Paris 1.

Conservatrice-restauratrice de métaux, Julie Schröter découvre que les artisans du XIXe siècle ont largement eu recours à l’application de vernis sur de la tôle ou du laiton pour donner aux objets l’apparence de l’or. Une technique très ancienne, puisque des pratiques comparables peuvent être retracées jusqu’à l’Antiquité ; elle est ici utilisée pour proposer des objets de moindre coût tout en gardant l’aspect de l’or, une supercherie indécelable à l’œil nu. Et qui sans doute a inspiré plus d’un faussaire…

Paire de lampes à huile, anonyme, fer, tôle peinte, laiton

et bronze, 1820-1850, Musée historique de Lausanne

Pour les professionnels d’aujourd’hui, il est également difficile de reconnaître ce revêtement en trompe-l’oeil, d’autant plus si les surfaces sont altérées, ce qui est susceptible de générer des erreurs dans la façon de conserver ou de restaurer les objets. Pour remédier à cette situation, Julie Schröter et son équipe ont reconstruit la connaissance technologique autour de ces revêtements pour mettre au point une méthode permettant de les identifier.

Comptant une vingtaine de pièces provenant du Musée historique de Lausanne et du musée des Arts décoratifs de Paris, le corpus étudié est éclectique, du luminaire au porte-parapluie, du semainier aux décors de mobilier. Une vingtaine d’instruments scientifiques complète cette collection hétéroclite : leurs surfaces plus facilement accessibles sont de bons supports pour éprouver la méthode de caractérisation à mettre en oeuvre. Ou plutôt les méthodes. « L’idée est de confronter des techniques d’observation simples à des techniques plus sophistiquées de laboratoire, moins abordables pour les praticiens, afin d’évaluer les possibilités et les limites de chacune et la façon dont les informations obtenues peuvent se compléter », explique la chercheure.

Avant d’être inclus dans le corpus, les objets ont été soumis à une analyse élémentaire par fluorescence des rayons X pour déterminer si de l’or se trouvait en surface ou non ; dans la négative, une observation sur rayonnement ultraviolet puis des mesures de résistivité électrique ont permis de conclure qu’ils étaient recouverts d’un vernis organique.

Une deuxième vague de caractérisations à l’aide de moyens plus variés a alors été engagée pour mieux appréhender la composition des vernis comme celle des alliages métalliques, une alchimie jouant sur les couleurs et l’aspect esthétique de l’objet. D’une faible épaisseur, probablement quelques microns, les vernis sont toujours transparents. Ils peuvent être teintés de colorants naturels, et appliqués sur l’alliage de cuivre, ils produisent alors des ors de différentes couleurs, selon les goûts.

« L’investigation scientifique est d’autant plus nécessaire que ces objets sont parfois mal référencés, et par ailleurs peu représentés dans les collections muséales : jusqu’à présent, les objets du patrimoine bourgeois du XIXe siècle n’étaient que peu étudiés d’un point de vue matériel en histoire de l’art. »

La lampe sinombre, du latin sine ombra, est brevetée en 1820 en Angleterre par Philips, puis importée en France. Sur les premiers modèles, le réservoir d’huile circulaire est judicieusement placé à la même hauteur que le bec pour éviter toute ombre portée sur l’environnement qu’elle éclaire. Deux exemplaires jumeaux de cette lampe caractéristique du XIXe siècle font partie du corpus étudié par Julie Schröter.

« Elles sont faites de tôle, probablement étamée au préalable, recouverte d’un vernis brun leur donnant l’apparence du bronze patiné, et présentent également des parties en tôle de laiton vernie de façon à imiter le bronze doré. » La réalisation de cette bichromie du plus pur goût Empire est un parfait exemple de la maîtrise des artisans pour donner au faux l’apparence du vrai. Et pour ajouter à la vraisemblance comme pour assurer la stabilité de ces lampes surmontées de globes ou de coupoles en verre, la partie inférieure du pied était lestée d’un métal plus lourd que la tôle employée pour réaliser le corps.